'치매(痴呆)'는 '어리석다'는 뜻의 한자어

일본 학자가 번역한 용어가 일제 때 전래

일본조차 '인지증'으로, 중국·대만도 안 써

한국에 맞는 새 병명 공모전 9월 13일까지

'너 치매 걸렸냐?'

기억력이 떨어진 사람에게 흔히 하는 핀잔이다. 은연 중에 치매 환자에 대한 비하와 조롱의 뜻을 담고 있다. 그러나 치매는 더 이상 남의 일이 아니다.

국내 치매 환자 100만 시대가 코앞으로 다가왔다. 노인 10명 중 1명은 치매를 앓고 있는 실정이다. 이토록 흔한 질병이 됐지만 '치매(痴呆)'란 용어가 어떤 의미이고 어떻게 만들어졌는지 아는 사람은 많지 않다.

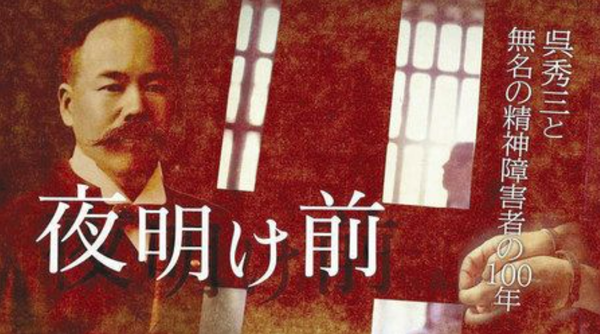

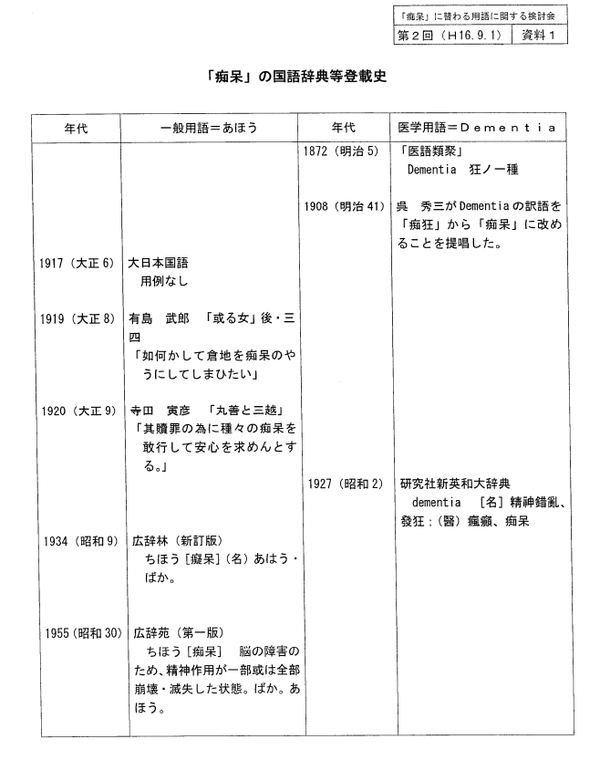

치매는 '어리석을 치(痴)'와 '미련할 매(呆)'를 합친 단어로 어리석고 미련하다는 뜻이다. 어원은 일본이다. 일본의 정신의학자인 '쿠레 슈우조(呉秀三)'가 지난 1908년 영어와 독일어에서 유래된 'Dementia(디멘시아)'라는 용어를 일본어로 번역하면서 처음 제안했다.

당시만 해도 '치매'란 용어조차 파격적이었다. 그가 치매라는 용어를 제안하기 전, 일본 에서 치매 환자는 '멍청이(マヌケ)', '미치광이(キチガイ)'로 불렸다. 환자가 아니라 미치광이로 취급 받았기 때문에 병원에 입원도 불가능했고 사설 보호시설에 감금돼 인권 유린을 당했다.

36살에 도쿄대 의대 교수가 된 쿠레는 1918년 사설 보호시설에 감금돼있던 정신질환자의 실태조사 보고서를 발표해 파문을 일으켰다. 이를 계기로 그는 일본 정신의학의 기초를 닦은 인물로 평가 받았다. 그의 주창으로 당시 '어리석은 미치광이'란 뜻인 '치광(痴狂)'이란 용어를 '치매(痴呆)'로 순화해서 부르게 됐다.

이후 일본이 조선을 침략하면서 일제 강점기가 시작됐고, 자연스럽게 쿠레 교수가 만든 이름인 '치매'가 국내에 상륙했다. 당시 국내에서도 치매를 '노망' 혹은 '망령'이라고 불렀지만 일본 용어가 들어오자 치매로 대체됐다.

이처럼 치매라는 용어는 일본인이 만들고 일제 강점기에 국내에 전래해 현재까지 사용하게 됐다. 그런데 일본은 지난 2004년 '치매'란 병명을 '인지증(認知症)'으로 개정했다. 치매라는 용어가 담고 있는 반 인권적인 의미로 인해 치매 환자 가족에게 상처를 주고 치매 질환의 조기 진단을 어렵게 한다는 이유에서였다.

같은 한자권 국가인 대만도 2001년부터 ‘실지증(失知症)’으로 병명 개정을 단행했다. 홍콩과 중국은 각각 2010년, 2012년부터 ‘뇌퇴화증(腦退化症)’으로 바꿔 부르고 있다. 일제에 의해 전래된 용어를 한자문화권에선 한국만 아직도 쓰고 있다.

국내에서도 치매 병명 개정을 위한 노력은 있었다. 지난 2017년 20대 국회에서 치매 병명 개정을 담은 치매관리법 개정안들이 발의됐다. 그러나 법안을 개별 의원이 발의한 탓에 여론의 관심을 끌지 못했고 임기만료에 따라 자동 폐기됐다.

권미혁 전 더불어민주당 의원이 치매를 ‘인지장애증’으로 변경하자는 내용으로 발의한 ‘치매관리법 일부개정 법률안’과 관련, 국회 보건복지위원회 검토보고서에는 “국민 대다수가 치매를 부정적으로 인식할 경우 대체 병명을 검토할 필요가 있다는 입장”이라면서 “‘인지장애증’을 사용하는 것은 인지기능과 관련된 다른 질병과 혼동될 우려가 있으며, 병명에 ‘장애’를 붙이는 것이 또 다른 편견을 유발할 가능성이 있다”는 보건복지부 의견이 적힌 바 있다.

김성원 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 ‘인지저하증’으로 부르자며 발의했던 개정안에는 “명칭 변경 시 초래될 수 있는 사회적 비용, 이미 사용 중인 용어와의 유사성으로 인한 혼란 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다”며 “환자 가족의 고통 경감과 치료율 제고를 위해서는 명칭 변경보다 치매친화적 환경 조성 등 사회적 인식개선이 필요하다”는 보건복지부 의견이 보건복지위원회 검토보고서에 있었다.

보건복지부 차원의 노력도 있었다. 복지부는 지난 2014년, 병명 개정을 위해 '대국민인식조사'를 시행했다. 그 결과 치매 병명에 대해 거부감을 느낀다고 답한 응답자가 전체응답자의 약 40%를 차지했다. 특히 치매가 '어리석다'는 뜻임을 알려주었을때는 일반인이 53.1%, 전문가들은 73.3%가 병명 개정에 찬성한것으로 드러났다.

다만 당시 일반인 2명 중 1명만 병명 개정에 찬성했고 마땅한 대체용어가 없다는 등의 이유로 개정이 보류됐다. 복지부는 2015년에 다시 치매 인식조사를 진행한다고 했으나 7년이 지난 올해에 와서야 재조사를 했다.

그러나 이번 조사에서도 복지부는 치매의 뜻이 무엇인지, 어디서 유래한 용어인지 설명 없이 조사를 진행했다. 그 결과 국민 43.8%가 치매 병명에 대해 거부감이 든다고 답했지만, '그대로 유지하든지 바꾸든지 무방하다'는 응답이 45%로 가장 많았다. 이종성 국민의힘 의원은 <팩트경제신문>과 통화에 "병명 개정은 무엇보다 실무 역할을 하는 보건복지부에서 적극적으로 나서줘야 한다"며 "하지만 형식적인 조사에서만 머물러 있을 뿐 실질적으로 병명 개정에 큰 관심을 보이지 않는 등 안일한 태도를 보이는 것이 병명 개정이 늦어지는 가장 큰 문제"라고 지적했다.

일각에선 치매라는 용어를 바꿀 경우 법령 개정은 물론 전국의 '치매안심센터'와 같은 기관의 간판과 행정서류 변경 등에 비용이 많이 든다는 지적도 있다. 그러나 반 인권적 병명 개정 사례는 과거에도 있었다. 간질은 '뇌전증', 문둥병은 '한센병', 정신분열증은 '조현병'으로 각각 바꿨다. 치매보다 인권 침해 요소가 덜한 간질이나 정신분열증도 바꿨는데 치매만 그대로 쓰자는 건 앞뒤가 맞지 않다. 심지어 세계보건기구(WHO)에서도 나라마다 다르게 불리는 치매 관련 병명을 ‘인지기능저하(cognitive disorder)’로 부르자는 의견이 제기되기도 했다.

치매는 초기에 발견되면 진행 속도를 최대 15% 늦출 수 있다. 하지만 병명이 주는 거부감에 증상이 발견돼도 이를 받아들이지 않거나 병원에 가지 않는 환자가 적지 않다. 또한 사회적 편견에 의해 환자 본인과 가족의 고통을 배가 되는 상황이다.

치매라는 용어 개정은 더 이상 미룰 수 없다. 마침 내년 3월 대통령 선거를 앞두고 있다. 대선 후보의 선거 공약으로 반영할 수도 있다. <팩트경제신문>은 재창간을 계기로 '치매 병명 개정 캠페인'을 시작한다. 이를 위한 첫 걸음으로 전국민을 대상으로 한국에 맞는 새 병명 공모전을 9월 13일까지 연다.

이번 공모전은 국회 보건복지위원회 김민석 위원장을 비롯해 이종성, 김성주, 강기윤, 강병원, 강선우, 고민정, 고영인, 김원이, 허종식 의원 등 총 24명의 국회의원이 후원한다. 보건복지부와 국민건강보험공단, 주한 스웨덴 대사관 등 정부 부처와도 손을 잡았다. KB손해보험, SK하이닉스, SK매직, 스타벅스 등 국내외 기업 또한 병명 개정 캠페인·공모전에 힘을 보탰다.

공모전은 팩트경제신문 홈페이지(www.facten.co.kr/event/event1.html)를 통해 응모할 수 있으며, 마감은 오는 9월 13일 까지다. 수상자는 9월 24일 발표된다. 응모된 치매 대체 용어에 대한 심사는 이종성 보건복지위원회 국회의원을 비롯해 각계 전문가가 참여한다.

공모전 참가는 아래 링크를 클릭하면 된다.

우리가 함께 만드는 치매 병명 개정 캠페인에 동참해주세요! ▷[2021 치매 병명 개정 공모전]

관련기사

- [치매국가책임제 4년] ③ 일본에서 가져온 병명 '치매', 정작 그들은 '인지증'으로 바꿨는데...

- [치매국가책임제 4년] ② 일본도 바꾼 '치매' 병명, 우리는 언제 고치나?

- [치매병명개정] "배회(徘徊) 용어도 못 쓴다" 노인 인권 천국 일본

- [치매병명개정] '귀백병·시나브로병', 국민이 제안한 치매 대체 병명은?

- [치매병명개정] 동심증·귀아증 등, 은유적 명칭도 고려해야

- [기자수첩] 대통령도 바꿨는데, 치매 병명 개정은 왜 안될까?

- [치매병명개정] 대상에 '인지흐림증'…3000여건 응모 뜨거운 관심

- 문 대통령 "이제 '치매' 용어도 새롭게 검토할 때"

- [치매병명개정] 인지흐림·저하증 법안 공동 발의, 차기 병명은?

- [치매병명개정] 법안 검토보고서 "취지는 공감하지만...", 상임위 통과 발목 잡히나

- 환자·가족 두 번 울리는 '치매' 병명, 이젠 바꾸자

- 치매 병명 개정 향한 첫 걸음 뗐다···유관단체·정부 첫 토론회

- 꼭 '시니어'라고 불러야 하나요?··· 이조차 '외래어', 대체어 찾아야

- 6전 7기?···여섯 번째 치매 병명 개정안 이번엔 될까

- 환자 인권 무시하는 치매 병명, 일본에선 "존엄성 지켜줘야"

- [단독] '바보'란 뜻 치매 병명 바꾼다···내년 1월 복지부 TF팀 구성

- 치매 병명, 국민이 제안한 대체어는?··· 동심증·해미증 등 '다양'

- '설날엔 노래방이지!'···잠깐, 일제잔재 '18번 곡' 유래는?

- 복지부, 치매 대체어로 인지저하증 검토···아직도 '쳇바퀴'

- [단독] 치매 병명, 의학계 반대로 행정용어만 개정 추진

- 文이 꺼낸 치매 병명 개정 카드, 22대 국회서 개정안 4건 발의