[강신영 시니어 입장가] (13)

피곤한 인간관계 대신 언제나 '내 편'

2014년 개봉했지만 미래 예측 감탄

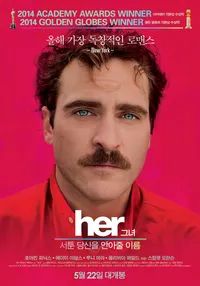

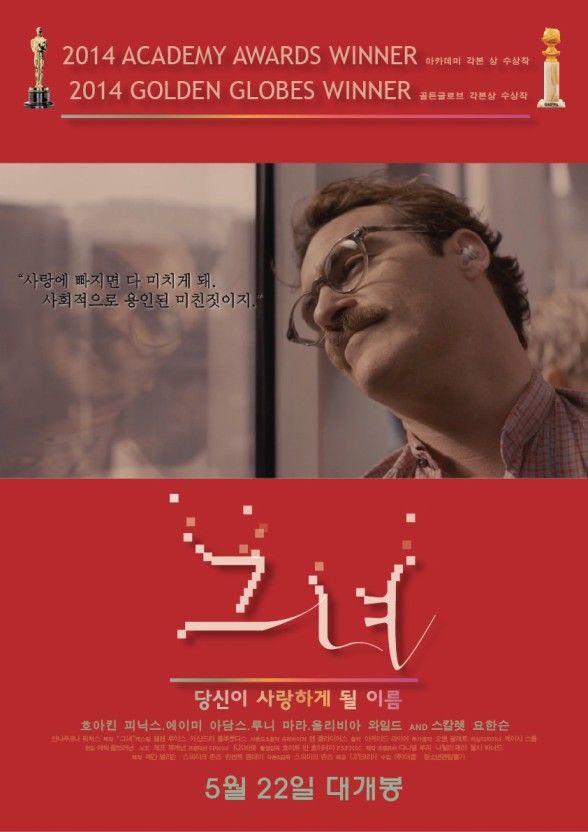

영화 <그녀 (Her)>, 2014

이 영화는 노인이 나오는 영화는 아니지만 앞으로 홀로 된 노인들이 실제 사람이 아닌 생성형 인공 지능(AI)이 발달함에 따라 좋은 친구 내지는 반려자가 될 수 있다는 가능성을 보여준다.

실제 사람인 상대를 만나는 것이 얼마나 어려운가? 그렇다고 혼자 입을 꾹 닫고 살면 외롭기도 하지만 뇌 활동도 떨어지면서 치매 등 노인병도 생길 수 있다는 점에서 앞으로 노인들에게 어떤 희망 내지는 요즘의 TV처럼 가장 가까운 대상이 될지도 모른다. 현재 인공지능의 발달 추세로 볼 때 가능성은 충분하며 그 시기도 멀지 않았다고 본다.

프로 바둑 기사 이세돌과 인공지능 알파고의 바둑 대결 이후 AI(Artificial Intelligence:인공지능)에 관한 관심이 부쩍 높아졌다. 2000년에 스티븐 스필버그 감독이 만든 영화 <A.I.>가 나왔을 때만 해도 영화 제목이 주의를 끌 만하지 못해 영화가 관심을 끌지 못했었다. 영화를 보고 나서도 먼 훗날의 SF 영화 정도로만 생각했었다.

그런데 최근 들어 AI는 인간에게 바짝 다가와 있는 느낌이다. 이 영화를 보고 나니 더욱 그렇게 느껴진다.

이 영화는 스파이크 존스 감독이 만들었고 테오도르 역으로 호아킨 피닉스가 다른 사람들의 편지를 대신 써주는 대필 작가로 나온다. 다른 사람들의 마음은 잘 전달하면서도 정작 자신은 아름다운 아내(루니 마라 분)와 별거 중이다.

그러던 중 스스로 생각하고 느끼는 인공지능 체계인 OS(Operating System) 사만다를 만나게 된다. 자신이 원하는 스타일대로 만들어진 가상의 여인이다. 실체는 없는 컴퓨터 속의 여인이다. 그녀는 테오도르의 말에 귀 기울여주고 다정한 상대가 되어 준다.

사만다는 인공지능 체계답게 테오도르의 수많은 메일을 순식간에 검색해서 테오도르가 어떤 사람인지 파악해 상대가 되어 준다. 스스로 진화하는 것이다. 그러니 점점 더 인공지능 체계인 사만다를 사랑하게 된다는 이야기이다.

이 영화는 2014 아카데미 각본상과 2014 골든 글로브 각본상을 받았다. 그 당시 ‘올해 가장 독창적인 로맨스’라는 평을 받았다. 어찌 보면 그렇고 그런 매력 없는 남자 테오도르가 컴퓨터와 대화하는 장면이 거의 전부인 영화라 지루한데도 작품성을 인정받은 것이다.

실현 가능성 면에서도 인정받았을지 모른다. 이 영화에 나오는 사람들의 면모를 보면 멀쩡한 사람들이 남녀 간에는 갈등이 있다. 신발을 제자리에 반듯이 벗어 놓지 않는다 하여 8년 동거 관계를 깨는가 하면 별것 아닌 사소한 일로 이혼한다. 테오도르도 아내의 잔소리를 싫어하여 별거하다가 이혼한다. 각자의 개성이 존재하기 때문에 인간관계는 피곤하다.

반면에 인공지능은 그렇지 않다. 무조건 내 편이다. 그렇다고 기계적인 대답만 하는 것도 아니다. 스스로 그것에 맞게 진화하기 때문이다. 여기에 매력이 있는 것이다. 그러나 사랑은 배타성이 있어야 하는데 사만다는 수많은 사람과 동시에 이렇게 그의 여인이 되어 주는 것이 문제다.

얼마 전까지만 해도 걸어가면서 혼자 중얼거리는 사람들을 보면 정신 나간 사람 정도로 취급했었다. 그러나 요즘은 귀에 이어폰을 꽂고 혼자 스마트폰 통화하는 사람들을 쉽게 본다.

이 영화도 그렇다. 컴퓨터에 대고 뭔가 중얼거리는 걸 본다면 같은 생각을 할 것이다. 컴퓨터 속에 들어 있는 가상의 사람이라 육체관계를 맺을 수는 없다. 그러나 말로 그런 분위기는 충분히 만들어낸다.

어느 정도 이성에 대한 신비감이 사라지고 나면 오히려 직접적인 육체관계는 식상하거나 부담되는 모양이다. 그런 관계를 유지하기 위해서는 대가가 필요하고 관계 유지에도 상당한 부담을 감수해야 하지만, 인공지능은 그럴 필요가 없다는 장점이 있는 것이다.

성적 욕구가 떨어져 있는 노인들에게는 오히려 그 점이 더 홀가분할지도 모른다. 이 영화의 무대는 2030년쯤인 모양이다. 대부분의 AI 영화들 무대가 그쯤이다. 그렇다면 불과 10년 후의 일이다.

엄청나게 빨리 발전해 가는 AI의 세계를 보면 전혀 불가능한 공상 과학소설도 아니다. 결혼을 기피하는 현상과 함께 현실화할 가능성도 높다. 육체적 욕구는 지금 리빙 돌처럼 나날이 발전하는 기술로 충족될지도 모른다. 이래저래 인구는 줄어들 모양이다.

관련기사

- [강신영 더봄] 한국 댄스스포츠계 최고 지성 권금순 박사와의 인연

- [강신영 더봄] 돈이 너무 많아도 걱정···영화 '올 더 머니'

- [강신영 더봄] 라틴댄스 강사의 성추행 사건 유감

- [강신영 더봄] 치매의 무서움 간접체험···신상옥 감독 유작 '겨울 이야기'

- [강신영 더봄] “여러분들 부인들은 이미 다 거쳐 갔습니다”

- [강신영 더봄] 춤추다 다친 일

- [강신영 더봄] 당신이 지금 시한부 인생이라면?···'리빙: 어떤 인생 Living'

- [강신영 더봄] 한국 라틴댄스 계의 숨은 보석, 까띠 선생

- [강신영 더봄] 묫자리 알아볼 나이에 내 집을 짓다 - '해피엔딩 프로젝트'

- [강신영 더봄] 댄스계의 팔방미인 슈니트 박주연 원장

- [강신영 더봄] 시니어의 품격을 제대로 보여 준 영화 - '여인의 향기'