[박재희의 그랜드 투어]

더블린의 불온함을 추앙하라

목숨을 거는 농담처럼 투쟁

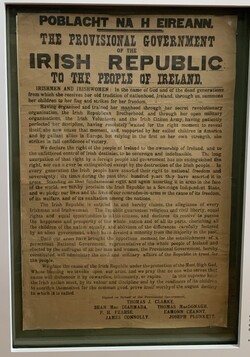

더블린에 도착한 날 첫 식사를 하러 들어간 식당 카운터에는 오래된 신문 기사 같은 것을 끼워 둔 액자가 걸려 있었다. 계산을 하며 본 액자가 모던한 인테리어와 불화하는 듯 보여 기억에 남았다.

다음날 커피를 마신 후 가게를 나오다가 얼핏 비슷한 액자를 본 것 같았는데 저녁에 소시지와 치즈를 파는 가게에서 같은 액자를 또 발견했다. 그쯤되니 더는 지나칠 수 없었다.

하루에도 몇 번씩 볼 수 있던 것, 점심 먹으러 들어간 식당에서, 동네 책방이나 작은 기차역에, 작은 시골 마을의 펍은 말할 것도 없고 치즈를 파는 가게의 카운터에도 걸려 있던, 말 그대로 어디나 있는 오래된 신문처럼 보이는 것이 무엇인지 확인해야 했다.

그날 액자를 들여다보면서 묵직하고 긴 종소리를 들은 것만 같았던 순간이 지금도 생생하다. 《독립 선언문》이었다. 1916년 아일랜드의 부활절 봉기 때 발행된 공화국 선언문, 영국의 800년의 지배를 끝내는 국가 독립이자 해방의 시작이었던 《공화국 선언문》을 걸어 둔 것이었다.

법으로 정해진 것도 아니련만 대체 100년도 더 지난 문서를 왜 붙여두는 걸까? 쉽게 해석할 수 없는 벅찬 마음이 되어 1919년의 우리 삼일혁명과 1916년의 아일랜드 부활절 봉기를 겹쳐보게 되었다. ‘집집마다 독립선언문을 걸어둔다니. 진짜? 이게 실화라고?’

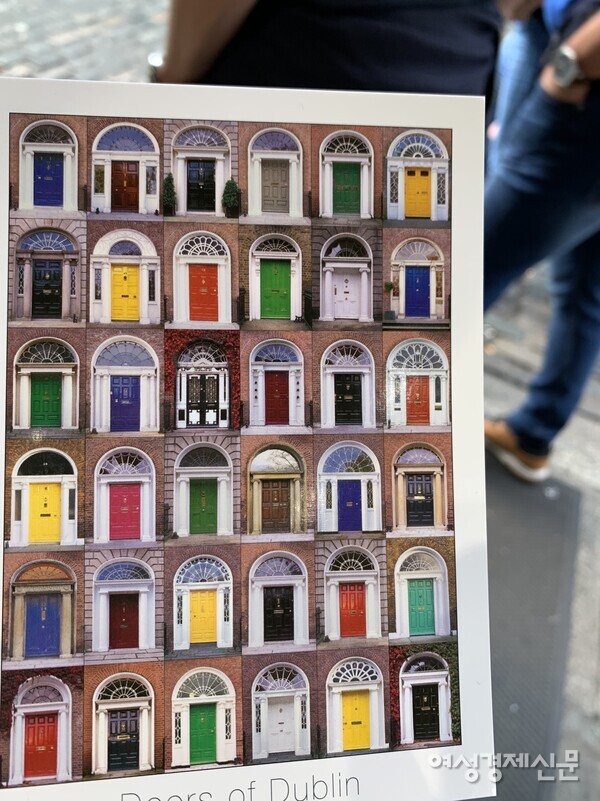

더블린 시내를 걷다 보면 알록달록한 대문에 시선을 뺏기게 된다. 누가 더 화려하고 밝은 색으로 장식하는지 경쟁이라도 하는 듯하다. 바라보기만 해도 명랑한 기분이 되는 색깔들, 아일랜드 사람들이 유난히 밝은색을 좋아하는 것이려니 했다. 기념품 가게에서 엽서를 고르다가 만난 영국인 여행객은 웃으며 더블린 대문을 이렇게 말했다.

“아이리시들은 맨날 술에 취해 있으니까 자기 집을 못 찾을까봐 이렇게 알록달록하게 칠했대요. 하하하.”

설마 하는 마음과 혹시나 하는 마음이 반반이라 함께 따라 웃으며 지나쳤는데 알고보니 컬러풀한 더블린의 대문에는 식민 시대를 건너온 그들의 이야기가 있었다.

“여왕께서 승하하셨다. 대문과 창틀을 검게 칠하고 모두 검은 커튼으로 조의를 표하라!”

빅토리아 여왕이 죽었을 때 영국왕실이 내린 지침이었다고 한다. 아일랜드는 당시 영국 식민지였으니 당연히 명령에 따라야 했다. 여왕이 죽었다니 합당하게 마음을 표해 드리겠다며, 페인팅쯤이야 식은 죽 먹기라면서 아일랜드 사람들은 날을 정해서 일제히 페인트를 칠했다고 한다.

밤새도록 한 집도 빠지지 않고 빨강, 파랑, 노랑, 핑크, 초록, 보라 그리고 눈부신 화이트···. 알록달록 더없이 화려한 색으로. 국상을 선포했는데 도시는 축제를 맞이한 듯 더욱 화사하고 발랄하게 변해버린 것이다. 영국 관리들은 노발대발 난리를 쳤겠지만, 아일랜드 사람들의 반응은 이랬다고 한다. “

“이건 분명히 검정색인데. 당신들 눈에는 아니란 말이오?”

아일랜드 친구는 내게 얘기를 들려주며 깔깔 웃었는데 짐짓 차분해진 표정이 되어 덧붙였다.

“영국인들은 우리들이 거짓말을 잘하고, 색깔도 구별 못하는 멍청이들이며, 느리고 게으른 민족이라고 멸시했지. 하지만 수백 년 동안 우리 선대들은 그렇게 버틴 것 같아. 농담처럼 견디며 살았겠지. 무기도 먹을 것도 없이 약할 때도 고분고분하지는 않았어. 그게 아이리시야.”

내가 들었던 가장 멋진 불온함이다.

‘허구한 날 술이나 퍼마시고 생각없이 사는 야만인들.’ ‘털북숭이 얼굴에 냄새나는 사람들. 게다가 걸핏하면 소리를 지르고 거짓말을 식은 죽 먹듯 한다.’

아일랜드로 떠나기 전 여행을 준비하며 찾아본 책과 영화에서 이런 암시와 표현을 마주했을 때 거의 기절할 뻔했다. 어디선가 많이 보고 들은 표현, 놀랍도록 비슷해서다.

영국이 800년 동안 자국의 속국 내지는 식민지였던 아일랜드의 사람들, 아이리시(Irish)를 묘사할 때 사용했던 단어나 분위기는 ‘매일 술이나 마시고 게으른 조선인, 더럽고 돼지처럼 냄새나고 걸핏하면 싸움질에 폭력적이고 거짓말을 잘하는 조센징'과 거의 일치한다.

특정 대상을 폄하하고 괴물화하는 방식은 식민지배의 전형이다. 간교할수록 효과적이다. 35년 강점 이후 그 기간의 갑절인 70년이 넘게 흘렀지만 알게 모르게 당사자인 우리 가운데도 엽전이니 한국인 근성이니 하는 사람들을 보게 되지 않는가.

아이리시들은 어땠을까? 얼마나 억울할까 하는 생각보다 그들은 이런 세뇌를 어떻게 이겨냈을지 궁금했다. 처음 더블린에서 내 귀에 들어온 해방의 외침은 농담처럼 유연했고 동시에 수백 년 지난한 세월을 버텨낼 수 있을 만큼 끈질기고 강인했다.

더블린은 불온함의 도시였다. 더블린, 나는 너의 불온함을 추앙한다. 더블린에서 머무는 동안 이어졌던 고백이다. (계속)

관련기사

- [박재희 더봄] 인생을 정말 여행으로 바꿀 수 있을까

- [박재희 더봄] 나의 불온함을 추앙하라

- [박재희 더봄] 리스본, 필연의 첫걸음

- [박재희 더봄] 마음 살리는 여행 “살아 보드래요"

- [박재희 더봄] 인생에 한 번은 혁명가로 살라

- [박재희 더봄] 영원히 변하지 않는 위대한 로망

- [박재희 더봄] 영원히 변하지 않는 위대한 로망(2)

- [박재희 더봄] 영원히 변하지 않는 위대한 로망(3)

- [박재희 더봄] 튀르키예 인디안 썸머

- [박재희 더봄] 쉿! 비밀···밍기뉴 프로젝트 여행

- [박재희 더봄] 밍기뉴 프로젝트 비밀 여행(2)

- [박재희 더봄] 런던, 세상 모든 기준은 나야 나(1)

- 문체부 선정 'K-컬처 관광' 100선···세계인의 버킷리스트로 만든다