[김현주의 텐션업 갱년기]

밥 딜런 음악으로 위로받던 20대

영화를 보며 다시 마음을 들여다본다

“얼마나 더 많은 인생의 길을 걸어야 진짜 사람이 될까. 흰 비둘기는 얼마나 더 바다를 날아야 모래밭에서 편히 쉴 수 있을까. 전쟁의 포화가 얼마나 더 휩쓸고 지나가야 이 땅에 평화가 찾아올까. 친구여, 그 대답은 바람 속에 있다네, 불고 있는 바람만이 알고 있지~”

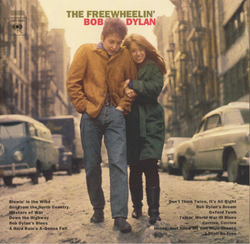

밥 딜런이 부른 곡이었는지, 그와 존 바에즈가 함께 부른 곡이었는지 기억은 나지 않지만 ‘Blowin' in the wind 바람만이 아는 대답’에서 그가 연주하던 명징한 하모니카 소리는 언제든 떠올릴 수 있을 정도로 강렬했다. 이 곡이 담겨 있는 LP 커버 사진도 선명하다. <The Freewheelin' Bob Dylan>이란 제목으로 발매된 이 앨범에는 겨울날 그리니치빌리지를 걷고 있는 20대의 밥 딜런과 수지 로톨로(당시 그의 연인)의 사랑스러운 모습이 담겨 있다.

아마 그때부터였을 거다. 밥 딜런이 존경했던 가수 우디 거슬리부터 그의 연인이기도 했던 존 바에즈, 그리고 나의 최애 곡 ‘You’ve got a friend’를 부른 캐롤 킹까지 하드록에 빠져 있던 내가 시간을 들여 포크와 포크록을 찾아 들었던 때가···. 강력한 사운드로 심장을 터뜨리는 것만큼 기타 반주에 맞춰 읊조리듯 부르는 노래로도 충분한 위안을 받을 수 있다는 것을 알게 된 것도 말이다.

“이 땅은 당신의 땅이고 이 땅은 나의 땅이에요/ 캘리포니아에서 뉴욕 섬까지/ 레드우드 숲에서 걸프 스트림 해변까지/ 이 땅은 당신과 나를 위해 만들어졌어요”(This land is your land), “우리는 승리할 거예요/ 우리는 승리할 거예요/ 우리는 언젠가 승리할 거예요”(We shall overcome), “당신이 지치고 힘들 때, 사랑의 치료가 필요할 때, 아무것도 제대로 되는 일이 없을 때, 눈을 감고 나를 생각해요. 곧 내가 거기에 있을 거니까”(You’ve got a friend) 등의 노래를 부를 때마다 난 혼자가 아니라는, 함께하는 우리가 있다는 희망과 위로를 받았었다.

한동안 잊고 지내던 이 음악들을 소환한 건 얼마 전 개봉한 영화 <A Complete Unknown 컴플리트 언노운> 때문이었다. 밥 딜런의 20대를 그린 이 영화에 당시 흥얼거리던 노래의 주역들이 나온다는 소식에 부리나케 예매했다.

조금 일찍 극장에 도착해 주위를 돌아보니 예상대로 과거를 소환하려는 내 또래 관람객들이 많았지만, 영화 시작할 때쯤이 되자 예상외로 좌석 여기저기에 20~30대 청년들이 앉아 있는 것이 눈에 띄었다.

‘밥 딜런보다, 티모시 살라메를 보기 위해서겠지’라는 짐작은 영화 속 노래 한 곡 한 곡에 집중하는 그들의 뒷모습을 보며 바뀌기 시작했다. ‘저 노래들이 나를 위로했던 것처럼 어쩌면 휘청거리고 흔들릴 수 있는 이 세대들에게도 쉼표가 될 수 있겠구나’란 생각이 들었다.

영화는 1961년 밥 딜런이 그의 우상 우디 거슬리를 만나기 위해 기타를 메고 고향을 떠나 뉴욕에 도착하는 것부터 시작한다. 그렇게 뉴욕에 머물게 된 그는 그리니치빌리지의 카페 무대에서 자신이 만든 곡들을 선보이기 시작한다. 거친 목소리로 웅얼거리듯 읊조리는 노래와 시적인 가사, 날카로운 하모니카 음색으로 그는 오래지 않아 포크계의 신성이 되었다.

하지만 몰려드는 팬들과 미디어의 관심, ‘시대의 아이콘’이라는 꼬리표를 자신을 가두는 족쇄처럼 느낀 그는 ‘완전한 무명’이었을 때처럼 하고 싶은 음악을 찾아가려 한다. “저 방 안에는 200명이 원하는 각기 다른 내가 있다, 난 뭐든 그들이 원하지 않는 대로 되고 싶다”고 하면서 말이다.

그리고 1965년 뉴포트 포크 페스티벌에서 그는 사람들이 기대하는 포크뮤직 아이콘 밥 딜런을 저버리고 전자기타를 연주하며 새로운 형식의 음악 ‘라이크 어 롤링 스톤(Like a Rolling Stone)’을 부른다. 영화는 이 시점을 끝으로 막을 내렸지만 밥 딜런은 그 노래를 시작으로 포크록이라는 장르의 지평이 열었고, 지금까지도 새로운 도전을 해 나가고 있다.

60년대 포크 뮤직은 베트남 전쟁 반대와 흑인 인권 운동 등 젊은이들의 저항을 드러내는 주장의 음악이자 시대 정신이었다. 공연 후 존 바에즈는 그에게 “네가 이겼어. 자유를 쟁취했잖아!”라고 말하지만, 단지 그것만을 위해 밥 딜런이 로큰롤 세션을 편성한 노래를 불렀던 것은 아니었을 것이다.

사람들을 위로하고 세상을 들여다보는 그의 시선이 달라진 것이 아니라, 그것을 전달하는 새로운 방식을 찾고 싶었던 것일 테다. 주어진 것들에 머물고 갇혀있고 싶지 않았던 것이다. 시간은 흐르고 세대(시대)가 바뀌면 당연히 그것을 관통하는 방식도 달라져야 한다.

물론 살아가는 데 놓치지 않아야 할 원칙과 가치는 존재하며 그것은 변하지 않는다. 그러나 과거는 지나갔고 우린 새로운 시간을 살아가고 있으니 그것에 다가가는 방식은 바뀌어야 한다.

영화를 보고 나오며 지금 내가 놓치고 있는 것이 무엇인지 생각해 봤다. “사람들은 얼마나 많은 세월을 견뎌야 자유를 얻을 수 있을까. 사람들은 얼마나 여러 번 고개를 돌려 보고도 못 본 척 외면해야 할까. 친구여, 그 대답은 바람 속에 있다네, 불고 있는 바람만이 알고 있지”를 다시 불러보면서.