[손웅익의 건축 마실]

개발이 더딘 동네 면목동

좁은 골목을 걸으면서 만나는

박제된 시간

오래전에 어촌체험마을 기본계획 현장 조사차 전라남도 고흥군 해안마을인 ‘남성마을’ 답사를 간 적이 있다. 주민들이 많은 관심을 보였고, 그 마을 부녀회에서 저녁 식사를 준비한다고 해서 마을회관을 찾아갔더니 ‘남성 부녀회’라고 되어있어서 한바탕 웃었던 기억이 있다. 서울에도 이처럼 재미있는 이름을 가진 동네가 많다.

내가 초등학교 2학년 말이었던 1967년 서울로 이사 오게 되었다. 제기동에서 1년 살고 ‘면목동’으로 이사를 했다. 그 면목동에서 학창 시절을 보내고 직장을 다닐 때까지 살다가 결혼하고 나서 ‘방학동’ 근처 동네로 이사를 왔다. 그 시절 면목동에서 산다고 하면 대체로 면목이 없느냐고 농을 했다. 이 글을 쓰면서 면목동의 유래가 궁금해서 찾아보았더니 나무위키에 ‘절대 면목이 없어서 면목동이 아니다’라는 내용이 있어서 또 한바탕 웃었다.

그 면목동에서 부모님은 무려 55년 동안 살고 계시니까 면목동의 산증인이라고 할 수 있다. 지금은 면목 8동까지 있지만, 우리 집이 이사를 하였을 때인 55년 전에는 그냥 면목동이었다. 처음에는 용마산 비탈에 다닥다닥 지어진 허름한 양옥집에 세를 살았다. 그 집에서의 끔찍한 기억은 내가 연탄가스를 마시고 일주일 정도 혼수상태에 빠졌었다는 것이다. 무의식 상태에서 온갖 것들이 소용돌이치는 회오리 터널로 빨려 올라갔다가 떨어지는 환상을 계속 겪었던 끔찍한 기억이 아직도 남아있다.

그 집에서 1년 세를 살고 나서 지금의 용마폭포공원 인근에 우리 집을 갖게 되었다. 지금은 인공폭포를 만들어 주민들의 휴식처가 되었지만, 당시에는 용마산의 돌을 채취하는 채석장이었다. 우리 집은 블록을 엉성하게 쌓아 올린 벽과 얼기설기 걸친 서까래 위에 루핑이라는 검은 기름종이를 덮은 판자 집이었으니 모양은 집이지만 제대로 된 집이 아니었다.

허술하게 쌓아 올린 블록 벽에는 여기저기 구멍이 뚫려 있어서 방에 누워서 보면 길에 누가 지나가는지 다 보였다. 용마산 채석장에서 다이너마이트를 터뜨리면 돌 조각이 가끔 지붕을 뚫고 방으로 날아들었다. 지붕으로 덮어놓은 루핑에 여기저기 구멍이 생겨버려 비가 오면 온갖 물받이를 다 동원해야 했다.

그래도 산비탈에 사는 우리는 사정이 좀 나은 편이었다. 중랑천변에는 따개비같이 다닥다닥 붙어있는 판잣집에 사는 사람들이 많았다. 장마가 지면 뚝 아래쪽에 붙은 판잣집은 다 떠내려가 버렸다. 의정부 쪽에서 온갖 쓰레기와 가재도구가 떠내려왔고, 가끔 닭이며 돼지도 떠내려왔다.

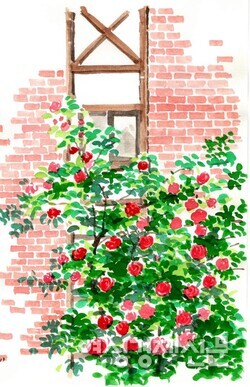

장마가 지나면 빈터에 또 판잣집을 지었다. 밤새 횃불을 밝히고 하룻밤에 한 채씩 집을 짓던 모습이 아직도 생생하다. 누렇다 못해 시꺼먼 물이 넘실거리며 몰려 내려가던 중랑천은 이제 꽃밭과 운동시설, 산책로를 갖춘 주민들의 휴식처가 되었다. 중랑천변에는 매년 장미축제도 열리고 있다.

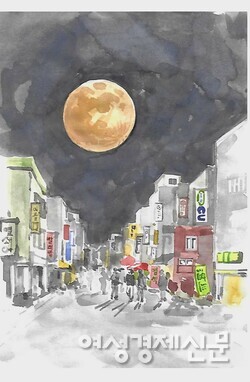

면목동으로 이사했던 어린 시설로부터 강산이 다섯 번도 더 변할 시간이 흘렀다. 그 세월 동안 이 동네에서 살고 계신 부모님은 강산이 여러 번 변하는 것도 보셨고, 사람이 오가는 것도 다 보셨다. 언젠가 어머니와 동네를 걷고 있는데, 골목 여기저기서 만나는 어르신마다 어머니와 인사를 나누셨다. 그중 몇 분은 나를 보시며 “아들 요?” 하셨다. 어릴 때 얼굴이 남아있다고 반가워하셨다. 개발이 아주 더딘 면목동이기에 가능한 상황이다. 이제 그 어르신 중에 많은 분이 떠나셨다.

지금 부모님께서 살고 계신 면목2동에는 전통시장인 중랑동부시장이 있다. 파라솔 아래 노점 과일상, 생선, 떡, 야채, 정육점, 닭, 각종 전, 반찬가게, 신발가게, 옷 가게, 그릇 가게···. 여기서는 현금거래가 이루어진다. 신용카드가 한 장도 없는 어머니에게는 시장과 같은 아날로그 환경이 익숙하고 편리하실 것이다.

그 시장에는 ‘도깨비 창고’라는 재미있는 이름의 만물상이 있다. 웬만한 ‘다이소’보다 규모도 훨씬 크지만 상품의 종류도 어마어마해서 구경하는 것도 재미있다.

얼마 전에 어머니와 그 도깨비 창고에 간 적이 있다. 계산대 점원이 어머니와 함께 서 있는 나를 ‘할아버지’라고 불렀다. 내 머리카락이 어머니처럼 허옇게 되었으니 그렇게 보일 수도 있을 것 같아 한바탕 웃을 수밖에 없었다. 내가 나이를 먹는 건 어쩔 수 없지만, 머리카락이 허연 건 구순을 앞에 두신 어머니 앞에서 ‘면목’이 없음이다.