[손웅익의 건축 마실]

묵묵히 세월을 견디고 서 있는

그 자체만으로도

아파트 공화국의 존경할 만한 어르신

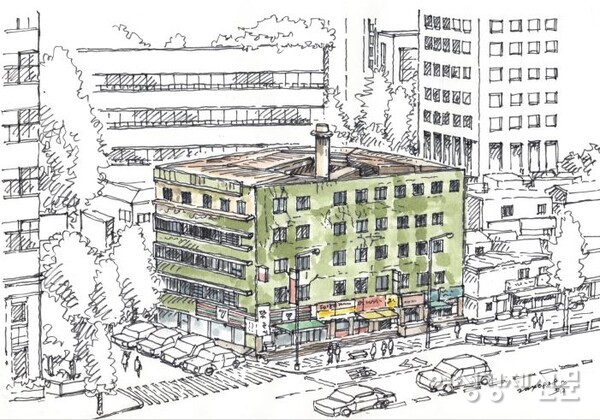

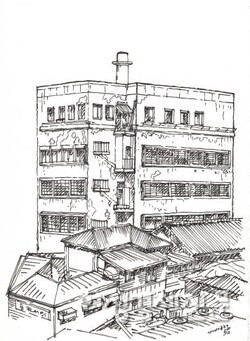

지하철 5호선 충정로역에 내리면 5층짜리 빛바랜 연두색 건물이 서 있다. 1937년생이라고 하니 일제 강점기에 지어졌고 이제 90세가 다 된 충정아파트다. 서울시에서 보존하겠다, 철거하겠다를 반복하다가 최종적으로 철거하기로 방침을 정한 것 같다.

도로변에서 보면 사각 박스형으로 보이지만, 건물 전체 모양은 오각형이고 가운데가 비어있다. 도로변 1층에는 편의점, 지물포, 김밥집, 사진관, 공인중개사, 커피와 닭갈빗집이 있는 우리나라에서 가장 오래된 주상복합건물이다. 그리 크지 않은 중정엔 원형 굴뚝이 높게 서 있다.

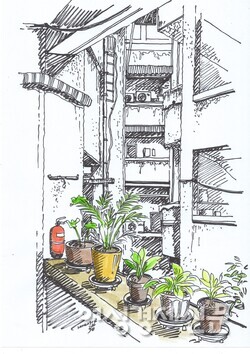

중정으로 빛도 들어오고 바람도 들어오고 눈과 비도 내린다. 날씨가 험한 날에는 중정으로 비둘기가 숨어들고 화창한 가을날에는 잠자리가 날아와 복도 난간에서 쉬었을 것이다. 복도 건너편을 지나는 이웃과 인사를 나눌 만한 크기의 중정이 꽤 인간적으로 느껴진다. 화가 김환기가 여기 살았다는 기록이 있다고 한다.

복도의 콘크리트 난간에는 화분을 죽 올려놓았다. 복도 바닥은 세월의 흔적이 겹겹이 묻어있고 계단의 디딜판 모서리는 둥글게 닳았다. 복도 천장재도 여기저기 떨어져 나갔다. 창고 문짝 아랫부분은 목재로 되어있고, 위쪽은 반투명 유리를 끼웠다. 벽은 여기저기 갈라지고 오래된 페인트는 잘게 쪼개져서 떨어진다. 해가 중천에 뜨니 깊은 곳까지 햇살이 들어온다.

집은 무생물이지만 사람의 몸과 비슷하다. 창문은 전망을 제공하고 빛과 신선한 공기를 집 안으로 받아들일 수 있으니 사람의 눈과 호흡기에 비유할 수 있다. 골조 속에 숨어있어 보이지는 않으나 방마다 연결된 전선은 몸의 신경계라고 할 수 있다. 난방관과 급배수관은 순환기와 소화기에 비유할 수 있다. 그리고 골격과 근육에 해당하는 목재, 벽돌, 철근콘크리트, 철골 등 골조가 있다. 마감재는 피부에 해당한다고 할 수 있겠다.

사람도 나이가 들면 여기저기 문제가 생기는 것처럼 집도 마찬가지다. 그런가 하면 의술이 발전하면서 사람의 평균 수명이 늘어나듯 집의 수명도 늘어난다. 철근콘크리트 구조의 경우 통상 그 수명을 60년에서 65년 정도로 보는데, 그동안 재료의 품질도 좋아지고 시공 방법도 발전하면서 철근콘크리트 건물도 100년 이상 사용이 가능하다고 하니 100세 시대를 맞이한 인간 세상과 딱 맞아떨어진다.

그러나 문제가 있다. 100세 시대라고는 하지만, 고령이 되면 근육이 빠지고 골격이 약해지면서 거동이 불편해진다. 사고로 대퇴골이 깨지기라도 하면 수술도 어렵고 자칫 와상환자가 될 가능성이 크다. 마찬가지로 철근콘크리트 집도 고령이 되면 뼈에 해당하는 철근에 녹이 나고 철근을 감싸고 있는 콘크리트가 약해져서 떨어져 나가기도 한다.

누군가 그러던데 지금 지구에 살고 있는 모든 사람은 100년 후에 다 사라진다고···.그처럼 지금 우리가 살고 있는 아파트는 몇십 년 후에는 몽땅 다 철거해야 한다. 철근 콘크리트의 수명이 다하기 때문이다.

그런데 그동안 재료가 좋아지고 시공법이 발전해서 철근콘크리트 구조도 충분히 100년을 버틸 수 있는데도 요새 새로 지은 아파트는 입주도 하기 전에 비가 새고 심지어 무너져 내리고 있다. 시대를 역행하는 이런 한심한 상황은 아마도 재건축을 염두에 둔 시공사들이 수명 30년짜리 아파트를 짓고 있는 게 아닌지 의심이 간다.

충정 아파트는 아픈 데가 많을 것이다. 사람 몸의 여러 기관에 해당하는 전선, 배관, 창문 등은 그동안 교체도 하고 수리도 했겠지만, 지금은 뼈가 약해지고 근육이 많이 상한 나이가 되었다. 90세가 다 된 충정아파트 맨 위층까지 천천히 오르면서 일제 강점기와 전쟁, 그리고 보릿고개를 거치고 자식의 IMF까지 다 지켜보신 올해 90세이신 나의 어머니와 아버지를 생각한다.