[손웅익의 건축 마실]

어린 시절 살던 동네 골목과 집으로

잠시 돌아가고 싶을 때 찾아가는 곳

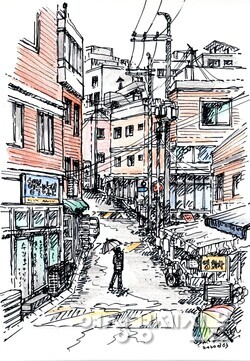

박제된 시간을 마주하고 싶을 땐 창신동으로 간다. 창신동 골목시장엔 어린 시절 기억 속 시장의 모습이 그대로 남아있다. 시장 골목이 좁아 서로 마주하고 있는 가게마다 펼친 천막이 서로 맞붙어 터널을 만들었다.

파전과 각종 전, 편육, 홍어, 간재미, 과메기, 통닭, 떡 방앗간, 축산, 족발, 건어물, 어물전, 야채, 과일, 빵, 떡볶이, 직화 곱창, 그리고 반찬가게가 다닥다닥 붙어있다. 호객하는 집은 하나도 없어 편안하게 걸으며 구경하기 좋다. 가끔 복조리를 들고 멘 노인을 만날 수 있는 곳이니 참 정겨운 시장이다.

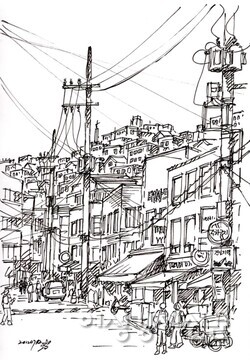

시장을 빠져나오면 순간적으로 오래전 살던 동네로 돌아간 듯 고색창연한 집과 골목이 나타난다. 골목을 조금 더 오르다 보면 지형이 가팔라지고 골목 양쪽엔 다가구, 다세대주택이 빽빽하게 들어차 있다. 골목마다 원단이나 제품을 배달하는 오토바이가 세워져 있고 간간히 원단을 싣고 지나가는 오토바이는 복잡한 길을 요리조리 곡예를 하는 것처럼 빠져나간다.

세탁소 창문을 열어두고 스팀다리미로 바지를 다리고 계신 주인과 인사를 나누었다. “선생님, 여기서 얼마나 되셨습니까?” 하니 30년이 넘었다고 하신다. 길가에 낡고 둥그런 통이 있어 용도가 궁금하다고 하니 짤순이라고 하신다. 가죽이나 모피 등은 신식 제품보다는 특별 제작한 짤순이로 짜야 잘 짜진다고 한다.

“머잖아 재개발되겠지요?” 했더니, 여기는 인구밀도가 매우 높고 가구 수가 워낙 많아 개발이 쉽지 않을 거라고 하신다. 개발이 된다고 해도 추가부담금 때문에 여기서 계속 못 살고 떠날 사람이 많을 거라고 하시는 얼굴에 그늘이 보인다. 내가 건축 전문가라는 걸 밝히지 않고 고개를 끄덕이며 공감해 드렸다.

골목을 걷다 보면 봉제공장이 많다. 과거 청계천 평화시장이 번창할 때, 그 일대의 의류 생산 공장이 많이 늘어나면서 창신동 주거지로 확산한 것이라고 한다.

가게 유리창이나 간판에 붙어있는 용어는 대부분 일본어 표현이다. 미싱사, 시다, 시야계, 기계주름, 손주름, 후리아, 구찌, 자수, 오바로크, 인터로크, 단추구멍, 워싱, 돗또, 애리, 고시, 마이, 와끼, 미싱, 외입술, 쌍입술······ 무심히 간판을 보다가 외입술, 쌍입술이라는 좀 육감적 단어에 눈길이 멈추었다.

도저히 그냥 넘어갈 수 없어서 가게 문을 열고 들어갔다. “실례합니다. 외입술은 뭐고 쌍입술은 뭔가요?” 했더니 한 분이 살짝 웃음을 띤 표정으로 설명을 해주시는데 언뜻 이해가 가지 않았다. 많이 바쁜 것 같아 대충 이해한 것처럼 고맙다고 인사하고 밖으로 나오니 맞은편 가게 유리문에 바지 두 개가 걸려 있었다.

가까이 가 보니 뒷주머니 입구 모양이 다른 두 개의 바지에 각각 외입술, 쌍입술이라는 설명을 붙여놓았다. 그걸 보니 바로 이해가 되었다. 집에 와서 아내에게 물어보니 잘 모른다고 하기에 좀 거들먹거리면서 외입술과 쌍입술에 대해 설명해주었다.

창신동 골목에서 낙산도성으로 오르는 길은 여러 갈래다. 대부분 가파른 계단이다. 계단을 오를라치면 중간 중간에 마을 어르신들이 쉬고 계신다. 자주 다니는 길이라 잘 알지만 인사를 드리고 일부러 묻는다. “어르신, 이리로 올라가면 낙산도성인가요?” 그러면 활짝 웃는 얼굴로 그렇다고 하시면서 자식 걱정하시듯 계단이 높으니 ‘조심해라’, ‘더운데 고생이 많다’, ‘천천히 올라가라’ 하신다.

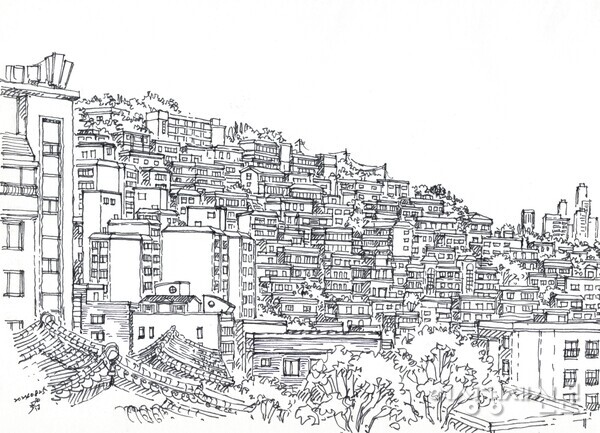

낙산도성에 오르면 마을이 한눈에 들어온다. 자세히 보면 산비탈을 따라 조금씩 모양이 다른 집이 서로서로 어깨동무하고 서 있는 것 같다. 키가 작은 집도 있고 몸집이 큰 집도 있다. 새로 단장한 집도 있고 세월을 그대로 뒤집어쓰고 있는 집도 있다.

중간 중간에 잎이 무성한 나무가 보여 다행이다. 언젠가 저들도 어깨동무를 풀고 뿔뿔이 흩어질 날이 오겠지만 아직 창신동은 정감이 있고 인간미가 넘치는 동네다.