[김공필의 The 건강]

2025 노벨생리의학상 수상자

조절 T세포 존재 발견 연구자

한국 미개척지 '의사 과학자'

선진국 국가적 차원에서 지원

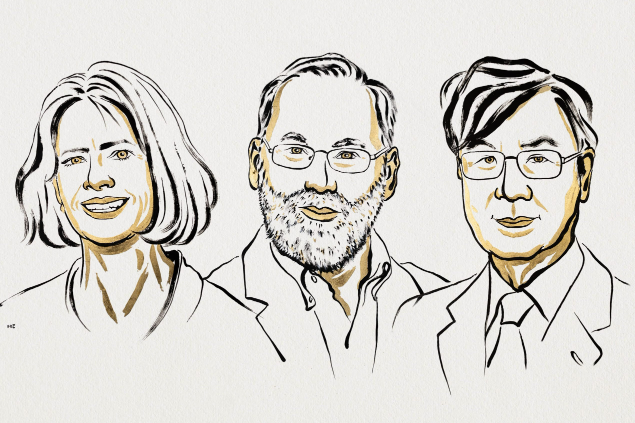

올해 노벨생리의학상은 ‘조절 T세포(Regulatory T cell)’의 존재를 밝혀낸 일본의 사카구치 시몬과 미국의 메리 브렁코, 프레드 램즈델 세 명의 연구자에게 돌아갔다. 조절 T세포는 면역체계의 균형을 유지하는 핵심 세포로, 우리 몸의 면역세포가 자기 자신을 공격하지 못하게 막는다. 쉽게 말해 면역 브레이크 역할을 하는 셈이다.

이 세포의 발견은 인류가 왜 자가면역질환으로 무너지지 않고 살아갈 수 있는지를 밝힌 결정적 단서였다. 이후 류머티즘 관절염, 1형 당뇨병 같은 자가면역질환 치료는 물론, 암 면역치료제 개발에도 이 이론이 응용되고 있다.

노벨생리의학상이 발표될 때마다 한국 의학계는 어김없이 “우리는 언제쯤 저 자리에 설까”라는 질문을 던진다. 진료 기술에서는 세계 상위권을 자부하지만 ‘의학적 발견’으로 노벨상 무대에 오른 한국인은 아직 없다. 그때마다 등장하는 단어가 바로 ‘의사과학자(Physician-Scientist)’다.

진료하는 의사에서 ‘연구하는 의사’로

의사과학자는 의사 면허와 박사학위를 함께 가지고 기초의학 연구만 하거나 환자를 보면서 동시에 기초의학 연구를 수행하는 사람을 말한다. 즉 진료실에서 관찰한 환자의 질병을 실험실로 가져가 근본 원리를 밝히는 사람이다. 이들이 하는 연구는 신약 개발, 진단기기 혁신, 의료 인공지능 같은 바이오헬스 산업의 씨앗이 된다.

그 중요성은 통계로도 드러난다. 지난 25년간 노벨생리의학상 수상자의 37%가 의사과학자 출신이다. 선진국들은 의사과학자를 ‘국가 경쟁력의 핵심 인프라’로 보고 정부 차원에서 적극적인 지원에 나서고 있다. 글로벌 제약 시장 규모는 연 2000조원을 넘는다.

하지만 한국의 의사과학자 양성 현황은 초라하다. 매년 약 3300명의 의대·의전원 졸업생 중 의사과학자 지망생은 1%도 안 되는 약 30명 수준이다. 이들 중 상당수는 군 복무를 대체하기 위한 ‘전문연구요원’이기 때문에 실제로 의사과학자의 길을 택한 사람은 이보다 훨씬 적다고 볼 수 있다. 반면 미국은 의대생 4만5000명 중 약 4%가 의사과학자 프로그램에 지원한다.

매년 1700명 이상의 신진 의사과학자가 배출되고 있으며 NIH(미국 국립보건원)는 이들을 대상으로 장기 펀드를 운영한다. 연구비 등 지원 기간도 미국은 의대 입학부터 교수 단계까지 이어지는 반면 한국은 MD-PhD 과정에만 집중되어 있다. 이렇다 보니 연구 의욕을 가진 의대생이 있다고 해도 길을 찾기가 쉽지 않다.

의사과학자가 양성되지 않는 이유

의사과학자 지망생이 적은 이유 중 하나는 소득 구조다. 한국에서 의사는 고소득 전문직이다. 연 수억 원대 소득이 가능한 진료 현장을 두고 상대적으로 낮은 급여의 연구직을 택하기란 쉽지 않다. 병원 입장에서도 고액 연봉을 받는 의사의 진료 시간을 줄여 연구에 투입하기란 부담스럽다.

보다 근본적인 이유는 정부의 정책 미비다. 지난 윤석열 정부는 의사과학자 양성을 주요 국정 과제로 설정하고 의대 졸업생 중 의사과학자 배출 비율을 선진국 수준인 3%로 확대하겠다고 목소리를 높였다. 그러나 급격한 의대 증원의 후폭풍으로 인해 한 걸음도 나가지 못했다. 이재명 정부 들어서도 의사과학자 양성을 위한 뚜렷한 정책은 보이지 않는다.

2019년부터 융합형 의사과학자 양성사업 등 바이오헬스 인재 양성을 위한 정책이 추진되고 있지만 예산은 연 300억원 내외다. 예산 규모도 작고 체계적 관리가 이뤄지지 않아 사업 지속성이 떨어진다. 전문가들은 “의사과학자 양성은 단기성과 사업이 아니라 10~30년을 내다보는 인재투자”라며 “정권이 바뀌어도 끊기지 않는 ‘국가 책임형 시스템’이 필요하다”고 주장한다.

실질적 대책이 필요하다. 의사과학자가 연구에 전념할 수 있는 환경을 만들려면 첫째, 예산 확대와 장기 지원체계 구축, 둘째, 의사과학자의 진료 부담 완화, 셋째, 성과와 지원을 연계하는 투명한 평가 시스템이 필요하다. 특히 젊은 연구의사가 연구 중심 트랙을 선택할 때 진료 비중을 획기적으로 낮추고 정부가 일정 수준의 소득을 보전하는 제도적 장치가 마련되어야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 일각에서는 ‘의사과학자 양성 특별법’ 제정 필요성도 제기된다. 연구비와 인건비를 예산으로 보장하고, 국가가 전주기(의대–전공의–교수) 지원을 책임지는 법적 틀을 마련하자는 것이다.

한국 의료는 이미 세계 최고 수준의 수술·진단 기술을 자랑한다. 하지만 정작 신약, 진단 플랫폼, 생명과학의 원천기술은 여전히 수입에 의존한다. 연구하는 의사가 많아져야 한다. 의사과학자는 의료와 바이오산업 ‘엔진’이다. 한국인 노벨생리의학상 수상자 배출을 위한 필요 조건 역시 의사과학자 양성에 있다고 할 수 있다.

※ 외부 필진의 칼럼은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

여성경제신문 김공필 의학저널리스트 kpkim62@gmail.com

김공필 의학저널리스트

연세대학교 정치외교학과를 졸업했고, 조선일보 출판국 기자, 월간 <여성조선> 편집장, 조선일보 행복플러스 섹션 편집장, 월간 <헬스조선> 편집장, ㈜헬스조선 취재본부장을 지냈다. 현재 의학저널리스트로 활동 중이며 <주간조선> 등 다양한 매체에 의학 기사와 칼럼을 연재하고 있다.