한국기업거버넌스 회장이 상법도 무시

이사회 진입만 노리는 퇴행적 주주행동

3사 겸직 위반 알면서 경고도 안한 당국

이남우 한국기업거버넌스포럼 회장의 기업 사외이사 겸직 위반 논란이 재계 전반으로 확산하고 있다. 특히 겸직이 일회성 실수가 아닌 수년간 반복된 행태라는 점에서 이를 방치해온 금융감독당국의 무대응 책임도 함께 도마에 올랐다.

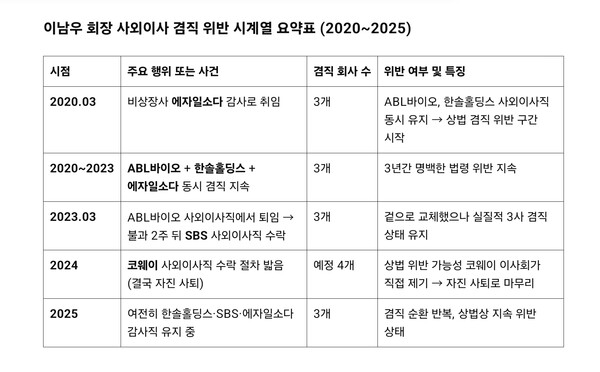

26일 여성경제신문 취재를 종합하면 이남우 회장은 2020년 3월 31일 비상장사인 에자일소다의 감사로 취임해 현재까지 재직 중이며, 임기는 2026년 3월 30일까지다. 그러나 감사 취임 당시 이미 ABL바이오와 한솔홀딩스의 사외이사직을 겸하고 있어 약 3년간 총 3개 회사의 이사·감사직을 동시에 수행한 셈이다. 이는 상법에서 규정한 "해당 상장회사 외에 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원 또는 감사로 재직 중인 자는 사외이사로 선임될 수 없다"는 조항을 위반한 사례다.

지난 2020년 3월 이 회장은 비상장사 예자일소다의 감사로 취임했다. 당시 그는 이미 ABL바이오와 한솔홀딩스에서 사외이사직을 맡고 있었으며 이는 상법 시행령에 위배되는 겸직 상태였다. 이후 2023년 3월 ABL바이오에서 퇴임한 지 불과 2주 만에 SBS 사외이사직을 새로 수락했고 기존 한솔홀딩스 이사직은 그대로 유지하면서 다시 3개사 겸직 상태로 돌아갔다.

문제는 이러한 위반이 지속됐다는 점이다. 2024년 얼라인파트너스의 추천을 받아 코웨이 사외이사직 수락 절차까지 밟았고 결국 4개사 겸직 위기 끝에 코웨이 이사회가 상법 위반 가능성을 공식적으로 제기하면서 자진 사퇴했다. 겸직 위반 → 교체 → 재겸직이라는 동일한 전례가 5년간 반복된 셈이다.

상법 시행령 제54조 제2항 제4호는 상장회사의 사외이사로 선임될 수 없는 자로 "다른 회사의 이사(사외이사는 제외)를 포함해 2개 이상의 회사에 이사 등으로 재직 중인 자"를 명시하고 있다. 여기서 말하는 '다른 회사'는 상장·비상장을 불문하고 영리법인 전체를 포함한다.

특히 이 회장의 경우엔 비영리 직책을 겸한 것이 아니라, ABL바이오, 한솔홀딩스, SBS 등 명백한 상장사 및 영리법인의 사외이사직을 동시 겸직한 전력이 논란의 핵심이다. 또한 겸직 제한 규정은 상장·비상장을 불문하고 영리법인 전체를 대상으로 하기 때문에 이 회장이 감사로 재직한 에자일소다가 비상장이라는 점을 '면죄부'로 삼기도 어렵다.

기업의 사외이사 제도는 외형상 독립성과 감시 기능을 명목으로 하고 있지만 현실에서는 '책임 지지 않는 고연봉 자리'로 전락했다는 지적이 끊이지 않는다. 특히 현행 상법상 동일 회사의 사외이사로 재직할 수 있는 최대 임기는 6년(계열사 포함 9년)으로 제한돼 있지만 이마저도 실질적으로는 '순환 겸직’과 '회전문 인사'로 무력화된 실정이다.

임기 종료 직전 다른 계열사나 비상장사로 자리를 옮긴 뒤 다시 상장사 사외이사로 복귀하는 사례도 빈번하다. 명목상으론 법을 지키지만 장기 재직 효과를 누리는 회피성 이동이 관행처럼 반복되는 것이다. 이런 '자리 나눠주기식 사외이사 제도'는 이사회의 독립성과 책임성을 약화시키고 특정 집단의 거수기로 만드는 주된 원인으로 꼽힌다.

이 회장의 반복 겸직 사례는 사외이사 제도의 도덕성에 대해서도 의문을 던지고 있다. 더욱 심각한 점은 그가 ‘한국기업거버넌스포럼’ 회장직을 통해 다수 기업에 '이사 후보'를 추천해온 당사자라는 점이다. 이른바 거버넌스 전문가를 자처하면서도 스스로 법을 위반하며 기업법 체계를 무시해온 셈이다.

금융감독원 역시 ‘제도 미비’ 혹은 ‘사후 승인’ 논리로 이를 방관해 왔다. 2020~2021년 당시 이 회장의 겸직 여부는 전자공시로 충분히 확인 가능했음에도 금감원은 단 한 차례도 제도적 제동을 걸지 않았다. 2022년 이후 SBS 이동 시점에도 승인·통과 절차가 정상적으로 이뤄졌고 코웨이 사외이사직 수락에 대해서도 사전에 경고나 검토가 없었다. 사실상 감독 권한을 포기한 셈이다.

재계 관계자는 "지난 3년간 정기주주총회에서 주주제안 중 이사 및 감사(위원) 선임 안건이 두 배 가까이 증가했지만 제도는 제대로 작동하지 않았고 누구도 책임을 지지 않았다"고 지적했다. 그는 이어 "기업 거버넌스 개선이라는 명분 아래 이사회 진입을 시도한 주주행동주의의 득세는 한국 경제 시스템의 근본적 허점을 드러낸 사례로 기록될 것"이라고 말했다.

여성경제신문 이상헌 기자 liberty@seoulmedia.co.kr

관련기사

- [분석] 이재명 vs 김문수··경제 해법의 결 어떻게 다른가

- "주주에 대한 충성? 美도 예외 적용"···금감원 주장은 법제도 왜곡

- K-밸류업 열전 15인의 진단 "韓 증시 리부트 '기업할 자유'가 답"

- [금융포럼] 자본시장 밸류업, 금융·재계 한뜻···"주주 환원 넘어 지속 성장 절실"

- [K-밸류업] ⑥ "기업집단 지정, 상속세, 금산분리가 기업가치 끌어내려"

- [K-밸류업] ⑦ "韓, 채찍만 있고 당근 없다"···기업가치 높일 해법은 이것

- 이재명 상법에 맞선 교환사채 방패···SK그룹의 '이중 전략' 눈길

- 송언석 물귀신 작전 절반 성공···與, 상법 개정서 ‘3%룰’ 제외 움직임

- "차명 주식 거래한 하나증권 직원"···금감원, 감봉·과태료 처분