[손민원의 성과 인권]

두려움은 너를 죄수로 가두고

희망은 너를 자유롭게 하리라!

인권 강의를 하면서 이해를 돕고자 자주 인용하는 영화 중 하나가 <쇼생크 탈출>이다. 아마 많은 분이 쇼생크 감옥에서 탈출해 푸른 바다의 해변에서 두 주인공이 재회하는 장면을 기억할 것이다. 영화 <쇼생크 탈출>은 스티븐 킹의 소설을 원작으로 해 만든 영화다. 지금까지의 영화 중 평점이 가장 좋은 영화로 평가되기도 한다. 우리나라에서는 '쇼생크 탈출’이란 제목으로 번역됐지만 영화의 원제는 ‘쇼생크 구원(The Shawshak Redemption)’이라고 한다.

영화는 하루아침에 살인자가 돼 교도소에 갇히는 ‘앤디’(팀 로빈슨)와 그를 지켜보는 종신형 수감자 ‘레드’(모건 프리먼)가 등장한다. 앤디는 은행 부지점장으로 철저하고 세밀하며 똑똑한 성공한 젊은 사업가다. 그는 아내와 정부가 사랑을 나누는 것을 목격하고 분노한다. 그리고 다음 날 아침 두 남녀는 총을 맞고 죽은 시신으로 발견된다. 그는 이들을 살해한 살인자로 두 번의 종신형을 받게 된다.

레드 또한 종신형을 받고 감옥에 있는 수감자로, 교도소 안에서 수감자들이 원하는 물건을 조달하는 능력자로 등장한다. 그는 해마다 가석방 심사에 통과돼 쇼생크에서 벗어나길 간절히 바라지만 가석방은 늘 ‘불허’된다. 이들이 사는 쇼생크라는 감옥 안은 실로 어마어마한 범죄가 자행돼도 눈 하나 깜짝하지 않는 무법지대다. 살인과 폭력, 성폭력이 다반사로 존재하는 곳이다.

교도소에 들어오고 나서 한 달 후 앤디는 레드에게 15cm 암석 망치를 구해 달라고 요청한다. “이걸로 굴을 파려면 아마 600년은 걸릴걸⋯”이라고 비아냥대면서 망치를 건넨다. 아마 레드는 이것이 19년 후 어떤 결과를 만들어 낼지 상상조차 하지 못했을 것이다.

이 영화에서 가장 인상 깊은 장면을 꼽으라면 오페라 <피가로의 결혼>이 나오는 장면일 것이다. 앤디는 교도소 도서관에 지원을 해달라고 요청하는 탄원서를 6년 동안 매주 주의회에 보낸다. 결국 주의회는 앤디의 요청을 수용하고 책과 함께 LP판을 보낸다.

간수가 없을 때 음악을 트니 천상의 아름다운 소리 ‘피가로의 결혼’이 흘러나온다. 이때 음악을 마주한 앤디의 표정은 이 세상 누구도 갖지 못한 행복과 자유를 온전히 누리는 모습이다. 그리고 교도소의 스피커 스위치를 모두 켜서 모든 수감자가 이 천상의 소리를 듣게 한다. 수감자들은 마치 넋이 나간 듯 얼음이 돼 생전 처음 듣는 천상의 소리에 넋을 잃는다.

왜 앤디는 2주간의 독방 처벌을 감수하며 사람들에게 음악을 들려주었을까? 아마도 ‘세상에는 교도소의 삭막함만 있는 것이 아니라 이렇게 아름다운 소리도 있어!’라며 사람이라면 느낄 수 있는 행복과 자유를 같이 누리고 싶은 마음이 아니었을까? 이 장면은 앤디가 ‘자유’라는 가치를 얼마나 소중하게 생각하는지를 느끼게 하는 장면이다.

앤디는 레드에게 “기억해요, 레드. 희망은 좋은 겁니다. 가장 좋은 것일지도 몰라요. 좋은 것은 절대 사라지지 않아요”라고 말한다. 앤디의 태도에 레드는 “희망? 희망은 위험한 거야. 희망은 사람을 미치게 하지”라며 교도소 안에서 희망을 꿈꾸는 것이 얼마나 위험한지를 냉소적인 태도로 말한다.

앤디의 ‘자유’ ‘희망’에 정반대가 되는 인물이 있는데, 그는 50년 넘게 복역 중인 브룩스다. 그는 너무나 익숙한 교도소 생활에서 변화가 두렵다. 가석방을 거부하는 브룩스는 이런 말을 한다. “처음에는 저 벽을 원망하지. 하지만 시간이 가면 저 벽에 기대게 되고 나중엔 의지하게 되지. 그러다 결국엔 삶의 일부가 돼 버리는 거야.”

감옥 안에서 그는 꼭 필요한 사람이었지만 사회에서는 없어져도 그만인 존재다. 쇼생크에 길든 브룩스는 자유의 몸이 됐지만 스스로 목숨을 끊는 절망을 선택한다. 결국 교도소의 목적인 교정과 교화로 새로운 삶을 살 수 있도록 하는 것에 실패한 것이다.

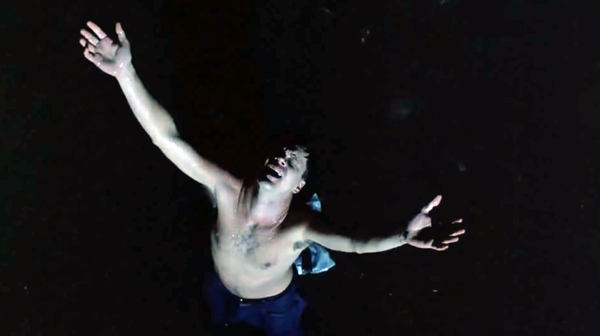

앤디는 그렇게 19년의 수감생활을 보내고 결국 탈출에 성공한다. “희망을 품는 것은 위험한 일이야.”, “이 망치로 굴을 파려면 600년이 걸릴 거야”라는 레드의 냉소에 멋지게 답한다. 익숙한 교도소 생활에 매몰되지 않고 6년 동안 주의회에 편지를 써서 도서관의 지원을 받았고 그후에는 일주일에 두 번씩 편지를 썼다. 자신과 수감자를 위한 뭔가를 늘 생각하고 희망했다.

아마 그에게도 익숙하지 않은 ‘희망’으로 나아가는 길이 두려운 일이었을 것이다. 그러나 앤디는 더 큰 자유와 희망을 위해 부단히 노력했다. 그의 희망에 따른 행동은 교도소의 변화를 만들어갔다.

우리가 사는 세상도 마찬가지일 것이다. 교도소가 아닌 몸이 자유로운 곳에서 살고 있지만 ‘희망’은 어디에도 없는 것 같아 절망을 선택하고 사는 모습을 발견하기도 한다. ‘쇼생크 구원’에서 보듯이 ‘구원’의 출발은 각자의 마음에 있다는 것을 상기하면 좋겠다.

관련기사

- [손민원 더봄] '감자'와 함께하는 일상

- [손민원 더봄] 더 나은 선택은 무엇?

- [손민원 더봄] 딥페이크 성범죄는 일상을 위협한다

- [손민원 더봄] 아동이 출연하는 예능프로그램은 아동에게 이로울까?

- [손민원 더봄] 당신의 데이트는 얼마나 평등합니까?

- [손민원 더봄] 재난을 바라보는 공동체의 모습

- [손민원 더봄] 신나고 떠들썩했던 뒷자리는?···못내 아쉬운 어린이날 행사

- [손민원 더봄] 아이들의 방 안은 안전한 곳인가?

- [손민원 더봄] 초등학생 우리 아이에게 남자친구가 생겼대요

- [손민원 더봄] 무인도에서 살아남는 데 필요한 인권 목록은?