[손민원의 성과 인권]

희망은 낙관주의자 비관주의자가

저마다 내세우는 관점에 동의 않고

새롭게 들여다볼 우리의 대안이다

“밤새 안녕”이라고 했던가! 아침에 일어나 스마트폰을 켜면 내가 당연하게 알고 있던 세상이 그렇지 않은 게 되기도 하고 신호음 다음에 자연스럽게 응답해야 할 사람이 한순간에 사라지기도 했다. 세상은 어떤 일이든 일어나면서 돌아가고 변화하면서 이어지는 것임을 알고 있었지만 누구에게도 일어나지 않을 일은 없다는 것을 더욱 절실히 알려준 지난해였다.

그리스 신화에 키클롭스라는 외눈박이 거인족이 나온다. 그는 바다의 신 포세이돈의 아들이었다. 못생기고 제멋대로이며 무식하기가 이를 데 없어 그에게는 어떤 친구도 없다.

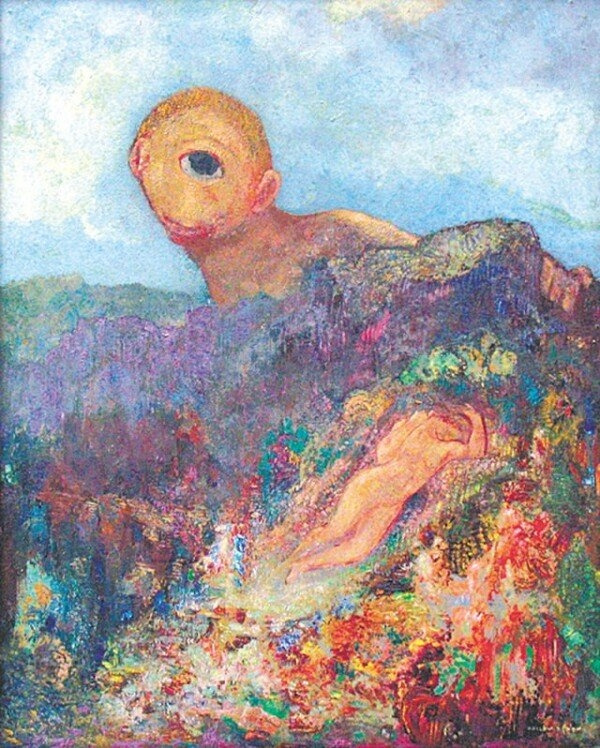

프랑스 화가 <오딜롱 르동, 키클롭스, 1914>에는 폴리페모스라는 키클롭스가 등장한다. 그는 바다의 님프 갈라테이아를 보자 사랑에 빠지지만, 갈라테이아는 그의 행동과 기괴한 모습에 도망을 다닌다. 사랑을 전하기는커녕 질투에 눈이 멀어 그녀의 남자 친구를 죽이는 범죄를 저지른다.

정적을 없앴으니 이제 폴리페모스는 갈라테이아의 사랑을 얻을까? 갈라테이아의 마음은 이제 돌이킬 수 없이 더욱 멀리 가버렸다. 그림 속 갈라테이아를 바라보는 폴리페모스의 눈은 슬픈 사랑과 원망의 심경을 잘 드러내고 있다. 후에 폴리페모스는 오디세우스 일행을 잡아먹으려다가 오히려 눈이 찔려 그 눈마저 잃어버렸다.

화폭 속의 폴리페모스는 정면으로 관객인 나를 바라보고 있다. 그는 누구보다 큰 눈을 가졌지만 오만했고, 세상을 제대로 보지 못했다. 그 눈을 바라보고 있자니 공허하고 슬퍼 보이며 왠지 이 세상을 살아가는 나와 우리들과 비슷한 동질감을 느끼게도 한다. 왠지 그는 나에게 “너는 나와 같은 실수를 범하지 마!”라고 애원하는 듯한 모습이다.

우리는 흔들리는 현재 상황에서 또 다른 새로운 출발이 필요하다고 느낀다. 불안과 두려움을 갖고 나와 다른 생각에 분노 섞인 반응을 표출한다. 그것이 또 다른 공포를 만들기도 한다. 하나의 눈으로만 세상을 판단하고 그것만을 옳다고 주장하는 거대한 키클롭스들이 넘쳐나는 사회라면 우리는 어디로 흘러갈까? 결국 폴리페모스가 하나의 눈마저 잃듯이 더 많은 것을 잃어가고 있지는 않을까?

생각해 보면 위기가 깊다는 것은 또 다른 기회도 되는 것이다. 좀 더 공정하고 정의로운 세상에 이르는 좀 더 나은 선택은 무엇일까? 더 깊게 머리를 맞대고 찾아야겠다.

“희망은 알지 못하는 것, 알 수 없는 것을 포용해 미래를 열어 가는 행동이다. 희망은 낙관주의자와 비관주의자가 저마다 확실하다고 내세우는 관점에 동의하지 않고 새롭게 들여다볼 우리의 대안이다.” -리베카 솔닛(Rebecca Solnit)