생활지도원 1호봉 기본급 214만원대

"도전 행동 심한 최중증 장애인 돌봐야"

높은 업무 강도 대비 적은 임금 '기피'

시설 "종사자 인력난 입소자 못 받아"

"시설에 입소한 장애인을 돌보는 생활지도원 등 종사자 인력난 때문에 입소자를 받고 싶어도 못 받게 생겼어요."

최중증 장애인을 돌보는 장애인 시설 업계에서 종사자 인력난이 심화하고 있다. 행동 장애가 심한 장애인을 돌봐야 하는 등 높은 업무 강도 대비 낮은 임금 등이 종사자 인력난의 원인으로 꼽히고 있다.

장애인의 날인 20일 여성경제신문 취재를 종합하면 최근 장애인 시설 업계에선 종사자 인력난 해소를 요구하는 목소리가 나온다.

정석왕 한국장애인복지시설협회 회장은 본지와 인터뷰에서 "최중증 장애인은 '도전 행동'을 수반하는 발달 장애인"이라면서 "가정에서 함께 생활하면 도전 행동 증세가 심할 때 전문가가 아닌 가족이 돌보는 게 쉬운 일이 아니다"라고 전했다.

이어 "따라서 일부 최중증 장애인은 전문가가 종사하는 최중증 장애인 시설 입소가 불가피한 경우가 많다. 하지만 종사자에 대한 낮은 임금 문제와 업무 강도 등으로 인해 시설에선 종사자를 찾기가 매우 힘든 상황에 놓여있어 입소 대기자 증가 현상으로 악순환되는 추세"라고 말했다.

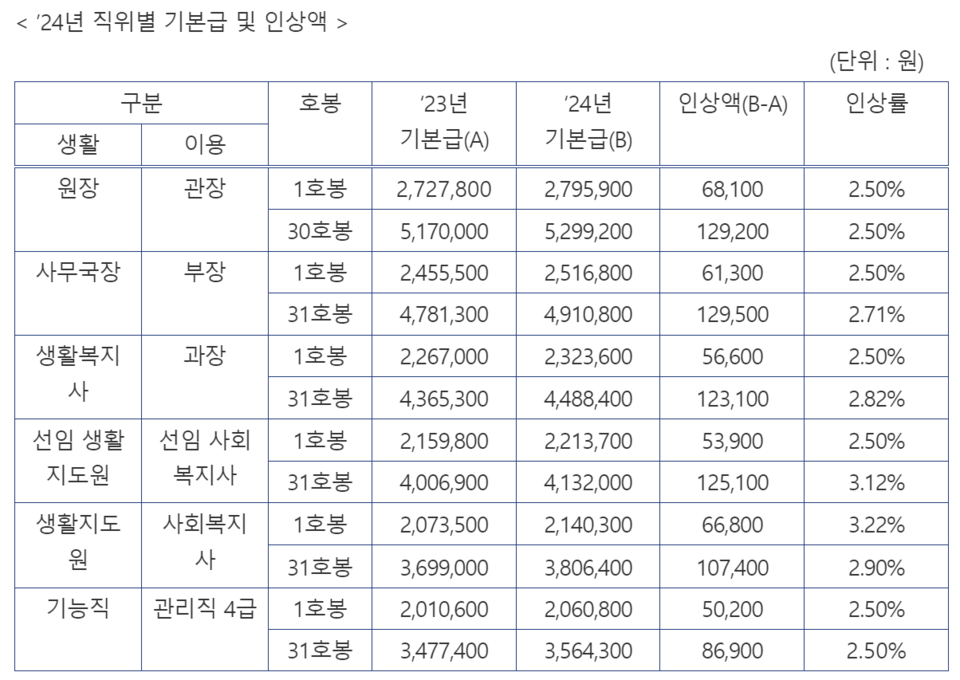

최중증 장애인 시설에서 장애인 당사자에게 돌봄 서비스를 제공하는 종사자는 생활지도원이다. '2024년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인'에 따르면 생활지도원 1호봉 기본급은 214만300원이다. 31호봉 기본급 또한 380만6400원 수준이다.

2024년 최저임금은 시급 9860원. 월급으로 환산하면 206만740원이다. 하루 8시간씩 주 5일 근무, 주휴시간 35시간을 포함해 총 209시간을 기준으로 계산했을 경우다. 이를 12개월 치 급여, 즉 연봉으로 치환하면 2472만8880원이다.

대학가에서도 장애인 시설은 취업 선호도에서 뒷순위로 밀렸다. 사회복지학과에 재학 중인 학사 과정 3학년 재학생 A씨는 "낮은 임금 대비 고강도 업무를 선호하는 학생은 드물 것"이라며 "최중증 장애인 시설보다는 복지관이나 유관 정부 부처에서 일하기를 희망하는 학생이 대부분이다"라고 말했다.

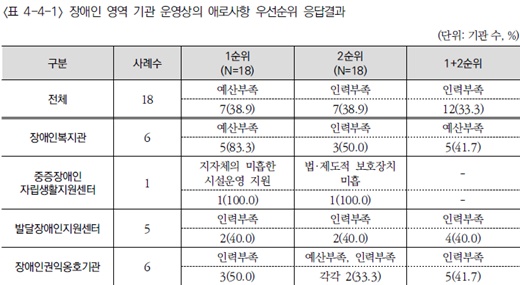

보건복지부와 한국보건사회연구원이 최근 발간한 ‘사회서비스 이용 체계 실태조사 연구’ 보고서를 보면 '장애인 영역 기관 운영상의 애로사항 우선순위 응답' 결과 발달장애인 지원센터에선 1·2순위 모두 '인력 부족'이라고 답했다.

시설 종사자 부족 현상은 장애인 시설에 입소하지 못하는 '시설 입소 대기 장애인' 증가로 이어진다.

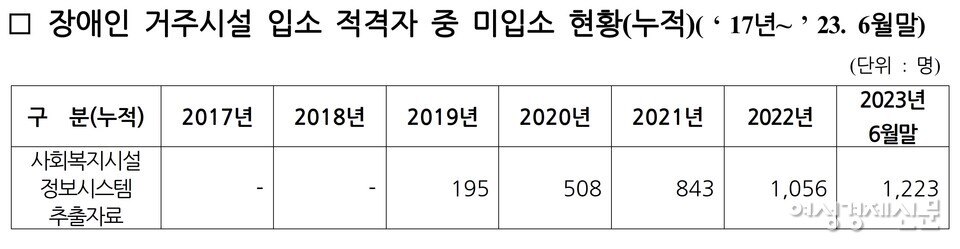

지난 2023년 8월 1일 여성경제신문이 보도한 '[단독] 시설 입소 대기 장애인 전국 1223명···'동반자살' 사각지대 놓였다'를 보면 2019년부터 2023년 6월까지 장애인 거주시설 입소 적격 판정을 받았지만 입소하지 못한 장애인은 전국에 1223명인 것으로 집계됐다.

해당 자료는 여성경제신문이 이종성 국민의힘 의원실로부터 입수했다. 이에 따르면 2019년 한 해 동안 시설 입소 대기자는 195명, 2020년엔 508명, 2021년 843명, 2022년 1056명 2022년 6월 기준 1223명이다. 해를 거듭할수록 시설 입소 대기자는 늘었다.

정석왕 회장은 "장애인 거주시설 입소 장애인은 3만명 정도 되고 근무하는 종사자는 2만명"이라며 "서너 배 더 많은 선진국에 비하면 아직 많은 수가 부족하다. 교대 근무를 해야 하는데 선진국에서는 장애인보다 종사자가 더 많다. 이 기준에 맞춘다면 6만여명의 종사자가 더 필요한 셈"이라고 했다.

이어 "심각한 것은 종사자 한 명이 4~5명을 돌봐야 하는 상황이라 거기서 오는 피로감과 스트레스 등이 인권 문제를 일으킬 수 있다는 것이다. 정부도 이런 어려운 점을 충분히 알고 있지만, 예산 문제 때문에 확대를 못 하고 있다"고 지적했다.

관련기사

- [단독] 시설 입소 대기 장애인 전국 1223명···'동반자살' 사각지대 놓였다

- '여성 장애인만 3명'···현안 산적한 '보건복지위' 이끌 얼굴들

- 투표장 기어가는 박경석 전장연 대표···장애계 "과잉 퍼포먼스"

- '여성 장애인' 여야 1번 비례대표 장애인 정책···"이동권 중심, 새로운 게 없어"

- 또 배제되는 약자들···”22대 총선 정책 약자 패싱”

- 사회복지계 "현장 전문가 없는 비례대표 구성 반대" 비판

- 한국사회복지협의회, 복지 정책 제안 발표···"제22대 국회, 복지사회 구현해야"

- [현장] "주거선택권 보장해야"···한장협, 장애인 거주시설 정책 토론회 개최

- 정석왕 한장협 회장 "시민 볼모 삼는 전장연, 국민께 사과해야"

- [인터뷰] 정석왕 "전장연이 말하는 탈시설은 '반(反)시설'"

- '제44회 장애인의 날'···與 "차별 없는 사회 참여 위해 신속 추진"

- 가족 돌봄 활동지원금 정책의 '숨은 진실'··· "인력난 해소부터"

- [장애인의날] 고용률 상승 이면에 고착된 일자리 질과 노동권