[한형철의 아리아 속 명작스토리]

벨리니의 오페라 '노르마'와 그리스의 비극 ‘메데이아’

노르마는 중도에 포기했지만 메데이아는 실행에 옮겨

한때 ‘드루킹’이란 인물이 떠들썩했는데, 유명한 온라인 게임(MMORPG)인 ‘월드 오브 워크래프트’에 나오는 ‘드루이드’ 중 ‘킹’을 뜻합니다. 드루이드는 갈리아 지방과 영국, 아일랜드 일대에 퍼져 있던 고대 켈트족의 사제입니다. 이들은 신을 연결하는 제사장 등 중요한 역할을 수행했으므로 부족장들도 함부로 대할 수 없는 존재지요.

드루이드 교도는 B.C.51년 카이사르가 이 지역을 로마 영토로 삼은 뒤 브리타니아로 밀려가면서 사라지지만, 갈리아 지방과 영국 일대에는 그들의 성소(聖所)와 스톤헨지 같은 유적이 적잖이 남아 있답니다.

1831년 이탈리아 작곡가인 벨리니가 발표한 <노르마>는 바로 로마 지배하의 갈리아 지방을 배경으로 합니다. 주인공 노르마는 신성하고 순결을 지켜야만 하는 드루이드교의 제사장이며, 그녀의 러브스토리가 펼쳐지는데 마냥 아름답지는 않답니다. 그녀 스스로 계율을 어긴 신성모독의 당사자이기 때문이지요.

인간의 감정을 최대한 아름답게 표현하기 위해 화려한 기교를 뽐내는 벨칸토 오페라인 <노르마>! 우리는 인간의 본능, 사랑과 증오의 장면을 만나게 됩니다.

무겁거나 장엄하기보다는 다소 경쾌한 서곡이 흐른 뒤 막이 오르면, 드루이드교 지도자가 민중들을 향해 로마에 항전하기 위한 신탁을 예고합니다.

신탁을 받아야 하는 노르마는 이미 갈리아의 로마 총독 폴리오네를 사랑하고 두 아이를 낳았습니다. 로마군과 싸우고자 모인 교도들을 진정시킨 노르마는 달이 떠오르자 신탁의 기도, ‘정결한 여신’을 부릅니다. 이 장엄한 아리아는 로마에 항전을 원하는 자신의 교도를 달래는 한편 연인인 폴리오네의 안전을 기원하는 심정을 표현해야 하는 복잡미묘한 노래이지요. 어려운 성악적 기교는 물론 넓은 음역을 오르내리는, 소프라노에게 과제와 같은 아리아랍니다.

'정결한 여신' (마리아 칼라스)

허나 폴리오네는 이미 변심하여 젊은 여사제 아달지사와 사랑에 빠졌습니다. 계율을 어기고 사랑에 빠진 아달지사는 괴로워하지요. 그녀가 믿고 존경하는 노르마에 그 사실을 털어놓자, 노르마는 자신도 같은 처지였으므로 그녀의 아픔을 이해하고 그녀를 용서합니다. 더 나아가 그녀가 사랑하는 이와 행복하게 살기를 축복해 줍니다. 하지만 그 상대가 폴리오네임을 알게 되자, 노르마는 분노하며 자신을 배신한 그들을 힐난하지요.

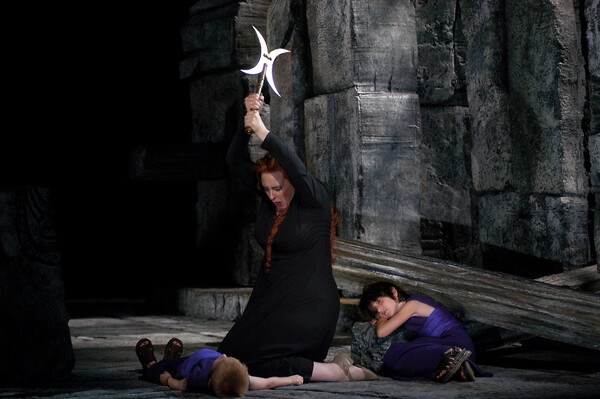

폴리오네가 아달지사에게 같이 로마로 가자고 재촉하지만, 잔인하고 치명적인 사실을 알게 된 그녀는 도저히 그럴 수 없답니다. 사랑을 배신당한 노르마는 충격에 몸을 떨며 아이들이 있는 신전 속 깊은 방으로 갑니다. 잠든 아이들을 자신의 손으로 죽이고 자살하려는 생각에 날카로운 칼을 듭니다. 하지만 사랑스러운 자식에게 차마 그러지 못합니다.

노르마는 자식의 장래를 위해, 아달지사에게 로마에 갈 때 아이들도 데려가 달라고 부탁합니다. 하지만 아달지사는 오히려 폴리오네를 설득하여 아이들의 아버지로 돌아오도록 하겠다며 노르마를 위로하지요. 하지만 아달지사의 노력이 허사로 끝나자 격노한 노르마는 로마군과 전쟁을 선포합니다.

군중 앞에 선 노르마는 계율을 어기고 신성을 더럽혀 신이 노했으니, 그 여사제를 처형할 화형대를 준비하라고 지시합니다. 폴리오네는 아달지사를 살려 달라고 애원하지만, 노르마는 연인의 변심이 서러울 뿐, 아달지사의 순수한 사랑을 처벌할 수는 없답니다. 마침내 처형할 여사제는 “노르마”라고 선언한 뒤, 스스로 화형대로 뛰어들지요. 폴리오네는 노르마의 숭고한 사랑에 감동하여, 그녀에게 용서를 구하고 함께 몸을 던집니다.

사랑을 배신당한 충격이 얼마나 크면, 노르마는 잠든 아이들을 자기 손으로 죽일 작정을 했을까요? 모정을 뛰어넘은 그녀의 지독한 사랑을 가늠조차 할 수 없습니다. 그런데, 배신한 남자에 대한 복수의 일념으로 자기 자식을 모두 죽인 여인이 있습니다. 바로 에우리피데스의 그리스 비극에 나오는 ‘메데이아’입니다.

메데이아는 왕위를 물려받는 데 필요한 황금 양피를 찾으러 온 이아손을 사랑합니다. 그를 위해 아버지의 황금 양피를 훔치게 도와주고 함께 도망치다 동생까지 죽였습니다. 자신의 모든 것을 걸고 이아손을 사랑한 여인이 메데이아지요. 모로의 위 작품은 아담과 이브처럼 사랑스러우 두 사람의 행복한 순간을 그렸습니다.

그런데 아이 둘을 낳고 잘 살던 이아손이 다른 공주와 결혼합니다. 사랑을 배신한 남자를 그녀가 쿨하게 보내줄까요? 아닙니다. 메데이아는 인습이란 이름으로 강요된 용서보다는 자신의 솔직한 감정대로 행동합니다. 남편과 결혼하는 공주와 왕을 죽일 뿐 아니라, 자신을 배신한 이아손에게 극한의 고통을 주려 두 자식마저 죽이지요. 들라크루아의 아래 작품은 자식을 죽이는 순간을 표현하고 있습니다.

하지만 컴컴한 동굴에서 자식들을 죽이려 단도를 움켜쥔 메데이아의 표정은 분노의 복수심과 함께 두려움에 젖어 있습니다. 뭔가에 쫓기는 기분도 들지요. 적의 손에 어차피 처참하게 죽을 아이들을 차마 둘 수 없어 스스로 칼을 들었는지도 모릅니다. 두려움에 떨며 버둥대는 두 아이의 공포가 전해져 소름이 돋습니다.

여자가 한을 품으면 오뉴월에도 서리가 내린다고 했는데, 실연의 고통이 얼마나 깊은지를 잘 표현한 작품이지요.

관련기사

- [한형철 더봄] '피가로의 결혼'과 욕망을 자극하는 편지

- [한형철 더봄] '로미오와 줄리엣' 원작·오페라·회화의 같은 주제 다른 표현

- [한형철 더봄] 버림받은 연인, 죽어야 받을 수 있는 애처로운 위로

- [한형철 더봄] 로마 여행 - 우리의 별이 된 화가와 아리아

- [한형철 더봄] 단테의 '신곡'과 푸치니 오페라 '외투'의 러브스토리

- [한형철 더봄] '라 트라비아타'의 이중 도덕과 회화에서의 관음증

- [한형철 더봄] 부활절 배경 오페라와 회화 그리고 '대부 3'

- [한형철 더봄] 사람들은 불륜이라 말하지만, 우리는 ‘사랑’이에요

- [한형철 더봄] 천일 왕비의 영광과 치욕, '안나 볼레나'