[박종섭의 은퇴와 마주 서기]

노배우의 연기를 감상하는 쾌미

자본주의 속 흙수저들 삶의 애환

가족의 소중한 가치, 신뢰와 소통

아직도 끝나지 않은 현재 진행형

연극 <세일즈맨의 죽음>을 보기로 했다. 연극도 감상할 겸 노배우 박근형의 연기도 볼 겸 해서다. 올해 85세의 노배우가 주인공 윌리 로먼으로 출연한다. 아내 역 린다 로먼에는 예수정이 맡았다. 몇 해 전 올해 90세인 이순재 배우가 열연한 <장수상회>를 보았다. 노인들은 살아있는 박물관이라 한다. 노배우들의 연기를 얼마나 더 볼 수 있는지 모른다.

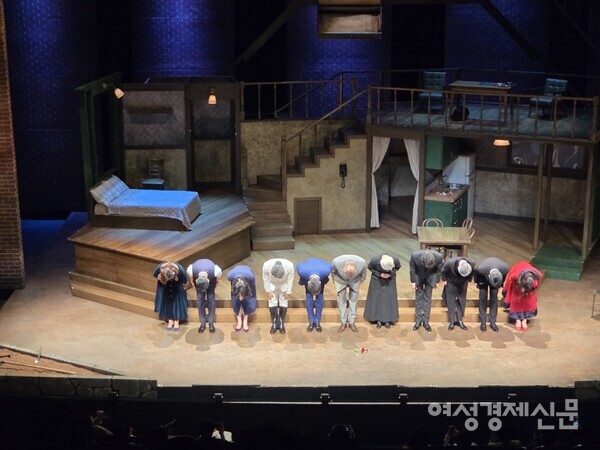

한 시대에 이런 분들과 살고 있었다는 것은 가슴 뿌듯한 일이다. 180분 공연 내내 꿋꿋하게 대사와 몸짓, 표정을 짓는 배우들의 연기를 보는 것은 색다른 감동을 준다. 연기도 일품이려니와 작품은 많은 것을 생각하게 한다. <세일즈맨의 죽음>은 3월 3일(월)까지 세종문화회관에서 공연한다.

아서 밀러의 <세일즈맨의 죽음>은 아서 밀러에게 퓰리처상을 안겨준 작품이다. 1949년에 발표된 이 작품으로 아서 밀러는 미국의 대표적 극작가로 올라서게 된다. 미국경제 대공황으로 어려운 가운데 <세일즈맨의 죽음>은 아메리칸드림의 허구성과 민낯을 그대로 보여준다. 윌리 로먼 가족 네 식구의 이야기로 윌리 로먼의 비극적 죽음을 통해 중요한 사회적 메시지를 전달한다.

윌리 로먼은 젊어서 잘나가는 세일즈맨이었다. 그러나 60이 넘은 나이에 먼 지역으로 차를 몰고 오가며 운전 중 깜빡깜빡하며 자주 차 사고를 낸다. 아내 린다는 그런 남편이 걱정되어 가까운 본부 근무를 사장에게 요청하도록 채근한다. 젊은 시절 사장과 개인적 친분이 있을 정도로 인맥을 유지하던 그였다.

그러나 돌아가신 사장의 뒤를 이어받은 젊은 사장은 본사에 자리가 없다고 일언지하에 거절한다. 결국 언성이 높아지고 아서 밀러는 해고되고 그 일자리마저 잃게 된다. 한편, 큰아들 비프와 동생 해피 또한 여기저기를 떠돌며 짧게 일하다 그만두기를 반복한다.

윌리 로먼은 과거 시점과 현재 시점의 교차로 약간의 조현병 증세를 보이며 혼자 중얼거리는 일도 잦다. 현실의 상황에 대해 인식하지 못하고 아들 비프가 과거 기쁨을 주었던 환상에 빠져있다. 과거 운동선수로 기백 있고 활기에 차 있던 비프의 역할에 과신하고 비프가 훌륭하게 성공할 것이라 믿고 있다.

그러나 비프는 자기가 처한 현실에 좌절하며 아버지의 허황한 기대에 반감을 갖고 반항한다. 과거 비트는 수학 시험 낙제로 진학도 못 할 위기에서 아버지를 근무처로 찾아갔지만, 아버지는 그 이야기를 듣지도 않고 무시한다. 그때 비트는 아버지가 다른 여자와 바람피우는 현장을 목격하게 되고 그것이 큰 상처가 되어 그 후 반항아가 된다.

일정한 직업도 없던 비프는 옛날 사장에게 사업 자금을 빌려 성공하겠다고 아버지에게 큰소리치고 나간다. 하지만 비프는 비정규직으로 사장도 만나지 못하고 사업 자금을 빌리는 데 실패한다. 해피는 기대하고 있는 아버지가 실망하지 않도록 거짓말이라도 하라고 조언한다. 그러나 비프는 해피의 조언을 거절하고 자신이 처한 어려운 상황을 고백한다.

윌리는 자신도 해고된 상태로 월급도 없고, 아들 비프도 사업 자금을 빌리지 못한 데 대해 크게 낙담한다. 비프는 아버지 윌리와 솔직히 대화하며 아버지의 환상을 깨려고 시도한다. 하지만 윌리는 끝까지 실패를 인정하지 않으며 원망의 말을 한다. 비프는 아버지도 나도 모두 실패자이며 쓰레기일 뿐이라고 고백하지만, 언성만 높아진다.

결국 비프는 아버지의 꿈을 위해 살지 않겠다고 선언하며 집을 나가겠다고 결심한다. 윌리는 조현병이 점점 심해져 죽은 형을 환상 속에 만나며 자신의 사망보험금을 비프에게 남겨 주는 계획을 확신하게 된다.

어느 날 윌리는 차를 몰고 나가고 보험금을 위해 죽음을 맞이한다. 무덤 앞에 앉은 가족은 서로 다른 길을 선택하게 된다. 비프는 집을 떠나고 해피는 아버지 뒤를 이어가겠다고 결심하고 아내 린다는 남편의 무덤을 지키며 오열한다. 이제 빚을 다 갚고 자유로운데 당신은 어디에 있느냐고 부르짖는다.

연극 무대가 내려지고 관객들은 슬프고 안타까운 마음에 쉽게 일어서지 못한다. 보험금을 타서라도 가정을 지켜보려는 윌리나 남은 가족이나 모두 죄책감에서 자유롭지 않다.

현재 처한 상황을 인정하고 사회적 지위나 돈보다도 따뜻한 가정의 소중함을 먼저 생각했어야 한다. 어려운 상황에 가족 간 진지한 대화와 소통이 있었다면 얼마나 좋았을까 싶다. <세일즈맨의 죽음>이 주는 메시지는 아직도 끝나지 않은 현재 진행형인지도 모른다.

관련기사

- [박종섭 더봄] 행복한 노후 위한 재무적·비재무적 준비는 어떻게?

- [박종섭 더봄] 대한민국 건국 77주년, 아직도 끝나지 않은 국론분열을 보며

- [박종섭 더봄] 안 보면 후회할 연극 ‘타인의 삶’ 감상법

- [박종섭 더봄] 나의 은퇴생활–곱게 나이가 든다는 것

- [박종섭 더봄] 도시농부의 텃밭 이야기 ⑪ 월동준비 끝!

- [박종섭 더봄] 결혼하는 남녀가 꼭 갖추어야 할 자격증?

- [박종섭 더봄] 나이 듦을 순수하게 받아들일 나이

- [박종섭 더봄] 도시농부의 텃밭 이야기 ⑫- 새 생명이 살아 숨 쉬는 삶의 현장

- [박종섭 더봄] 서로 다름의 인정이 성숙한 사회

- [박종섭 더봄] 채만식 문학관을 찾아서 문학기행을 떠나다