국가폭력 사태‧민주화 운동 지칭 논란

'野는 친북 與는 친일' 시각 뿌리는

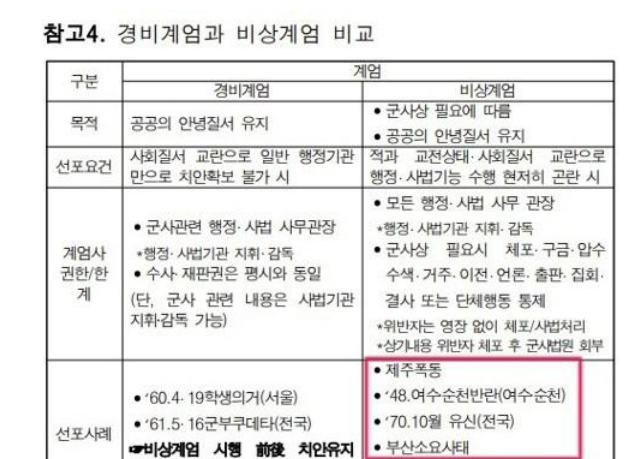

지난 8일 공개된 윤석열 정부의 계엄 문건 중 비상계엄 선포 사례로 '제주폭동'이 있어 논란이 되고 있다. 제주폭동은 국가 폭력 사례인 4·3을 왜곡하는 단어이기 때문이다. 이 외에도 계엄 문건은 '여수·순천 10·19사건'을 '여수·순천반란'으로 부마민주항쟁을 '부산소요사태'로 기재해 비판받고 있다. 전문가들 사이에서는 이번 계엄령 사태가 이런 역사 인식의 연장선으로 일어났다는 분석도 나온다.

10일 여성경제신문 취재를 종합하면 윤 정부가 계엄 논란에 이어 역사 왜곡 비판까지 받는 것으로 나타났다. 지난 9일 추미애 국회의원실에 따르면 지난달 여인형 방첩사령관 지시로 방첩사령부가 작성한 것으로 보이는 '계엄사-합수본부 운영 참고 자료'에는 '제주폭동'이 비상계엄 선포 사례로 명시돼 있었다.

제주 4‧3 사건은 '1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요 사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력 충돌과 그 진압 과정에서 주민들이 희생당한 사건'이다. 정부가 작성한 문건에서 직접적으로 '폭동'이라 지칭한 것은 4‧3 특별법이 제정된 이래 전례를 찾기 어려운 수준이라는 지적이 나온다.

정치권의 역사 논란은 어제오늘 일이 아니다. 더불어민주당 정권의 경우 문재인 대통령의 △현충일 김원봉 발언 △6‧25 남침 부정 번복 △3‧1절 기념사 빨갱이 발언과 민주당 대변인의 천안함 왜곡 발언 등이 있다. 윤석열 정부를 비롯한 여당은 주로 친일 및 민주 항쟁 폄하 발언 등으로 논란을 빚었다.

윤 정부는 3‧1절 때마다 논란을 만들어 냈다. 윤 대통령은 지난 2023년 3월 1일 104주년 3·1절 기념사에서 일본이 군국주의 침략자에서 보편적 가치를 공유하는 파트너가 되었다고 선언했다. 위안부 피해자나 강제징용 피해자에 대한 언급은 빠졌다. 이에 일본이 잘못을 인정하지 않는 상황에서 "3·1절 기념사로는 대단히 부적절했다"는 평가가 나왔다.

홍범도 장군 흉상 철거도 대표적인 논란 중 하나다. 현 정부에서는 홍 장군이 과거 독립운동을 할 때 소련 당국에 협력하고 공산당에 입당했다는 이유로 들어 '역사 바로잡기'의 일환으로 흉상 철거·이전을 추진했다. 하지만 여론의 거센 반대에 부딪혀 아직 흉상 이전은 완료되지 않았다.

정부는 지난 광복절에 광복회와 갈등을 빚기도 했다. 제79주년 8·15 광복절 행사에 광복회 등 독립운동 단체들은 참여하지 않고 별도의 기념식을 열었었다. 민주당 등 야당도 독립운동 단체가 개최하는 기념식에 참여했었다. 사상 최초로 정부 주최 경축식과 독립운동 단체 경축식 따로 진행된 것이다.

이들 단체는 김형석 독립기념관장 임명을 문제 삼았었다. 과거 그가 "대한민국 정부가 수립된 1948년 8월 15일이 진정한 광복"이라고 한 발언이 문제가 됐기 때문이다. 대한민국 건국 시점이 일제 강점기에 우리나라가 임시정부를 수립한 1919년 4월 11일이 아니라 이승만 정부가 출범한 1948년 8월 15일이라는 뜻을 내포한 해당 발언은 독립운동의 역사를 인정하지 않는 말이라고 해석될 여지가 있다.

한편 극우 세력의 역사관을 윤 대통령이 갖고 있으며 이번 계엄령도 이런 역사관의 연장선상으로 일어났다는 분석도 나왔다. 박상병 정치평론가는 여성경제신문과의 통화에서 "일제 감정기 때의 친일과 해방 이후의 반공 세력은 사실상 같다"며 "따라서 이들은 친일 반공 성향이 강하다"고 설명했다.

박 평론가는 "윤 대통령의 계엄령도 이러한 역사관에서 기인한 것"이라며 "민주당을 종북 세력으로 보고 계엄령을 일으킨 것"이라고 설명했다.

광복회는 비상계엄 하루 뒤인 4일 성명을 통해 "국민들은 그동안 대통령과 주위 뉴라이트 인사들에 의해 자행된 역사정체성의 훼손과 일련의 인사, 그리고 대통령 초청 8·15행사 거부 등에 광복회가 왜 그토록 집요하게 집착해 왔는지에 대해 이해할 것"이라며 "이번 사태는 수많은 희생을 치르며 되찾은 우리나라의 독립, 그리고 이후에 쌓은 민주화를 일거에 무력화시키려는 시도"라고 비판했다.