자율배상 방침···원금 100% 배상 문 열려

배상은 일부···과실 규모 따라 과징금 수순

금감원에 잘 보이려 과대 배상했다간 배임

알아서 하라는 정부에 은행, 주주도 설득해야

올해 상반기만 5조 하반기까지 총 8조 대규모 손실을 앞둔 홍콩 H지수(항센중국기업지수) 주가연계증권(ELS) 사태에 대한 이복현 금융감독원장이 내놓은 배상 콘셉트는 자율배상이다. 은행은 판매 적합성과 설명의무, 부당 권유 여부 등이 담긴 매뉴얼을 토대로 맞을 매를 스스로 정해야 한다.

판매자와 소비자 간 분쟁 조정 전에 먼저 배상하라는 결정이 시기상조라는 비판이 나오는 가운데 이번 방침은 은행 매질에 끝이 아닌 시작이다. 배상 규모에 따라 과징금이 부과되는데, 그렇다고 금감원에 잘 보이려 과대 배상했다간 주주의 배임 소송 제기에도 대응해야 한다. 금융당국은 ‘배상안 키트’를 던져놓곤 이번에도 ‘은행이 알아서 잘할 것’이라며 한 발 뒤로 물러섰다.

“판사가 얼마를 배상하라고 최종 판결을 내리면 강제 배상이 되는 건데 그것까지 몇 년이 소요될지 모르잖아요. 소비자 피해를 줄이기 위해 자율적으로 (은행이) 먼저 조사해서 불완전판매가 있으면 과거 사례에 비춰 자율적으로 먼저 보상하라는 내용이거든요. 이 같은 조치는 홍콩ELS 사태 수습의 시작에 불과합니다.”

15일 이대기 한국금융연구원 선임연구위원은 여성경제신문과의 인터뷰에서 홍콩ELS에 대한 자율배상 방침은 금감원 조치의 첫 단계일 뿐이라고 했다. 배상 이후에도 금감원은 은행 과실을 따지는 절차를 진행하고 과징금을 부과하게 된다.

“금감원 역할이 끝난 게 아니고 자율배상 이후 피해 케이스에 대한 불완전판매 여부를 판단하게 될 겁니다. 분쟁조정위원회나 제재심의위원회를 열어 다툴 텐데 시간이 오래 걸리다 보니 가이드라인을 토대로 먼저 배상하라는 거죠.”

이 때문에 법조계 일각에서는 판매자-소비자 간 분쟁 조정 전에 자율배상 압박은 무리가 있다는 주장이 제기된다.

과거 파생결합펀드(DLF) 사태 당시에는 6개의 대표 사례에 대한 분쟁 조정 결과를 제시한 이후, 나머지 케이스에 자율배상을 권고했다. 반면 이번 사태는 선례와 다르게 금융당국이 너무 급하게 서두른다는 것이다. 금감원 현장 검사 이후 은행권의 반박 논리도 수렴이 안 됐다.

열린 '100% 배상문' 상반기 배상만 1조 넘어

눈치보고 과대 배상하면 배임에 과징금 폭탄

금감원이 지난 11일 공개한 배상기준안을 보면 ①적합성 원칙(투자자 특성에 적합한 상품을 권할 의무)을 지켰는지(위반 시 20%) ②설명의무를 다했는지(20%) ③부당 권유가 있었는지(25%)를 기준으로 불완전판매 여부를 판단하게 했다. 고령자일 경우 10%포인트 추가되며 은퇴자나 금융취약계층일 경우 5%포인트 더 보상받을 수 있다. 사실상 100% 배상까지 받을 수 있는 문이 열린 셈인데, 금융당국은 주로 20~60% 배상이 이뤄질 것이라고 보고 있다.

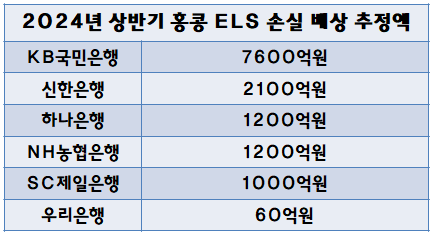

상반기만 은행권의 홍콩ELS 손실 배상 추정액은 적게는 수십억원에서 많게는 수천억원까지 이른다. 윤한홍 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 받은 자료를 보면 가장 많이 판매한 △KB국민은행이 7600억원 △신한은행 2100억원 △하나은행 1200억원 △NH농협은행 1200억원 △SC제일은행 1000억원 △우리은행 60억원 등을 상반기에 배상해야 한다. 하반기 만기 도래 건까지 합하면 손실 배상 금액은 더 늘어난다.

무디스와 피치 등 국제 신용평가사가 한국 은행권이 홍콩 ELS 배상 이슈로 1년 내 수익성이 악화한다고 우려하는 이유가 여기서 나온다. 피치는 은행이 40% 배상 시 최대 34%까지 감소할 수 있다고 지적하기도 했다.

“금감원 배상안이 나오기 전에 은행이 아무것도 못 하고 있었던 것은 사실입니다. 가이드라인이 없었기 때문이죠. 기준이 없기 때문에 자칫하면 배임 문제가 불거질 수 있었습니다. 과대 배상하는 경우인데, 배임인 동시에 이는 결국 죄를 다 토해내는 게 돼버립니다. 과징금 폭탄 맞을 수 있는 근거가 됩니다.”

가령 은행 경영진이 당국 징계를 피하려고 100억원만 보상해도 될 것을 1000억원을 지급했다면 주주로부터 배임 소송에 걸릴 수 있다. 보상해야 할 적정 금액보다 훨씬 더 많이 지급하면서 주주 이익을 침해했기 때문이다. 동시에 어마어마한 과징금을 물게 되는 근거가 된다. 업무 과실을 인정하는 것이기 때문이다.

경제학자도 법학자도 불편한 홍콩ELS 배상

“정부 주도 배상 언젠가 사라져야 할 폐습”

이 같은 금융당국의 시장 개입은 경제학자는 물론 법학자가 볼 때도 자연스럽지 못하다. 경제학자는 수익이 날 수 있는 효율적인 부분에 자금을 배분하는 금융의 주요 기능 훼손을 우려한다.

이와 관련해 오정근 서울지방시대위원장은 “금융은 투자 수익이 있는 분야에 투자가 되고 수익이 없는 분야는 안 되게 하면서 경제 전체의 자금 투자의 효율성이 높아져야 한다”라면서 “그런데 투자 수익이 없을 때 배상을 받는다 하면 돈이 아무 데나 흘러가게 된다. 투자 효율성이 없는 쪽으로 몰리면 경제적으로 국민경제 전반에 피해를 가져오는 문제가 생긴다”라고 지적했다.

법학자 입장에서도 당국의 이 같은 조치는 법리적으로 말이 안 된다는 입장이다.

최준선 성균관대 법학전문대학원 교수는 “하나의 정부기관 방침이기 때문에 은행들로서는 재고의 여지가 없다. 이런 일이 한두 번 일어나는 일이 아니지 않나. 정부가 나서서 배상하게 하는데 언젠가는 없어져야 할 폐습이다”라면서 “이미 라임 사태 등으로 이후에 가입자 보호가 강화됐다. 이전에는 상품 가입에 10분도 안 걸렸는데, 요즘 30분씩 걸린다. 모든 조치를 다 하고 할 수 있는 방법을 동원했는데도 그러면(배상하라 하면) 할 말이 없다. 손해 보면 무조건 금융기관에 책임지라 식으로 하는데 원래는 책임이 없는 거다”라고 주장했다.

그러면서 “피해 본 사람이 너무 많으니까 또 은행권이 이자 장사한다고 미운털이 박히니까 정부에서 궁여지책으로 대안을 내놓은 것 같다”라면서 “배임 가능성의 경우를 보면, 정부가 ‘가능성 없다’는 건 결국 정부가 보증하겠다는 소리니 배임 가능성이 낮다고 봐야 한다. 그렇지만 일반적으로는 그렇게 하면 안 된다. 모든 금융기관은 정부 방침대로 한 번도 안 따른 적이 없다. 따를 수밖에 없다”라고 말했다.

지난 12일 김주현 금융위원장은 은행권의 자율배상과 배임 가능성에 대해 “지금 상황에서 배임 이슈가 왜 나오는지 정확하게 이해하지 못하겠다”고 일축했다. 다음날 이복현 금감원장도 “(금감원의 분쟁조정기준을) 법원이 적용하는 기준에 준해 마련했다는 점은 법률적 근거에 따른 것이고, 소비자와 책임을 분담하는 방안이 개별 금융사 배임 이슈에 연결된다는 점은 조금 먼 이야기”라고 말했다. 대통령실은 ‘은행들이 주주들을 설득해야 하는 문제’라며 은행의 역할을 강조했다.

관련기사

- 암보험금까지 홍콩 ELS 투자 권유···고위험 상품 판매 금지 허리케인 분다

- 372조원짜리 인공호흡기 다는 中 증시···이미 떠난 큰손 인도·일본行

- 노후 자금 갈기갈기 찢는 홍콩 ELS “노인에게 절대 팔면 안 됐을 상품”

- [포커스] 5조 손실 홍콩發 ‘은행 H공포’ 수익 내고 물린 사람까지 보상하라?

- [용산 동요] ① 홍콩 ELS 구매자 전용 레드카펫을 허하라···불완전판매 박멸 ABC

- KB국민·신한까지 홍콩 ELS 손실 자율배상하기로···배임 리스크 일단 패스

- [용산 동요] ② ‘홍콩 ELS 자율배상’ 배임 면죄부 논쟁 “해운사 운임 담합 다툼과 쌍둥이”

- 신한금융 리딩금융 왕좌 탈환하나···홍콩 ELS 배상에 순익 급감에도 선전

- ‘사후 수습 노력’ 참작될까···금감원 홍콩 ELS 판매사 징계 속도

- 피부미용기기업체 공모가 25만원?···에이피알·신한투자증권 뻥튀기 상장 논란 왜

- ELS 조 단위 배상 ‘귀신 꿈꾼 은행’?···소생하는 中 경기 H지수 8000선 넘나