유엔 "피해자 동의 여부 중점 두도록 시정"

한동훈 "성범죄명 150개, 처벌 법규 촘촘"

김소정 "피해자 진술 의존, 과잉 형벌 多"

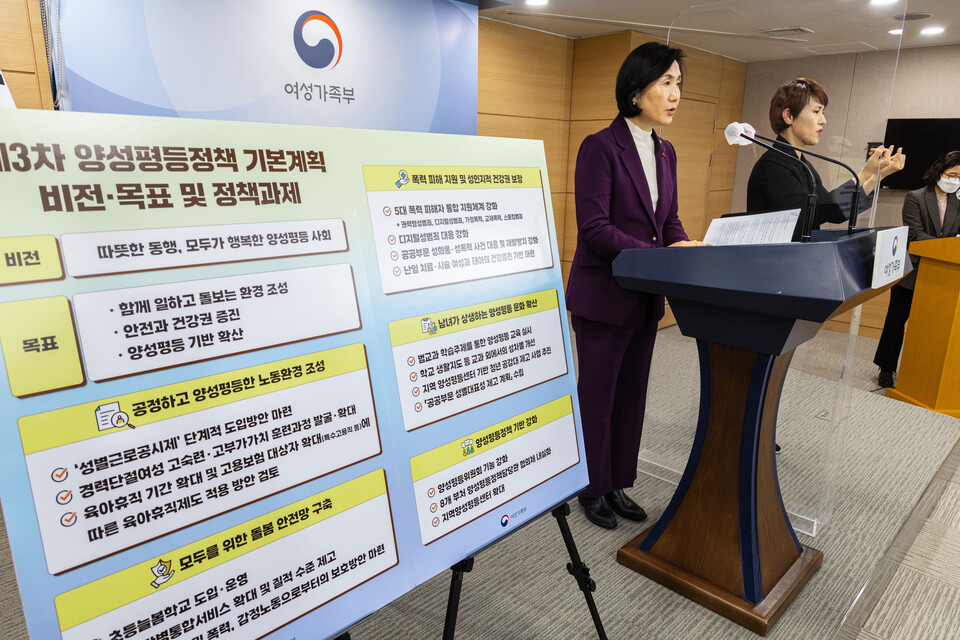

비동의 간음죄 도입 논쟁이 다시 도마 위에 올랐다. 여성가족부가 최근 비동의 간음죄 도입 방안을 검토하겠다고 발표했다가 9시간 만에 철회한 것이 도화선에 불을 붙였지만, 지난 2018년부터 안희정 전 충남지사의 성폭행 사건 등을 계기로 정치권과 여성계에서 비동의 간음죄 도입이 주장됐다.

비동의 간음죄는 상대방의 ‘동의 없이’ 이뤄진 성관계를 강간죄로 처벌할 수 있도록 하는 내용이며 정부는 충분한 사회적 논의가 필요하다는 입장이다.

형법 297조는 강간을 ‘폭행 또는 협박’에 의한 성관계로 규정한다. 반면 비동의 간음죄가 도입되면 폭행·협박이 없었다 하더라도 상대가 동의하지 않으면 강간으로 보고 처벌이 가능해진다. 한국여성정책연구원이 2019년 1~3월 전국 성폭력상담소 66곳에 접수된 강간 피해 사례 중 ‘직접적 폭행·협박 없는 성폭력’은 71.4%에 달했다.

연구원은 협박 없이 발생한 성폭력 피해 사례로 상대방과의 성관계를 거절할 수 없는 맥락이 있는 경우, 무방비 상태에 있는 경우, 금전적인 이유로 가해자에게 의존하는 경우, 종교 지도자와 신도 간 관계처럼 가해자가 권력의 위치에 있는 경우 등을 들었다.

2018년 유엔 여성차별철폐위원회(UN CEDAW)는 우리 정부에 “형법상 강간을 폭행, 협박이 있는 경우에만 한정하지 말고 피해자의 동의 여부를 중점에 두도록 시정해야 한다”고 권고하기도 했다.

해외에서는 비동의 간음죄 도입이 자리 잡는 추세다. 2000년대 초반 이후 영국·독일·오스트리아·스웨덴·스페인 등 10개국이 넘는 유럽 국가와 캐나다·호주·미국 일부 주에 도입됐다.

다만 한동훈 법무부 장관은 지난 8일 열린 국회 대정부질문에서 비동의 간음죄가 도입된 나라들을 거론하며 “성범죄 유죄율이 우리보다 낮은 독일과 스웨덴에서 국민 공분을 해소하자는 취지에서 신설된 법”이라며 “우리나라는 성범죄 죄명이 150개로 처벌 법규가 꽤 촘촘해, 이런 나라들과 다르다. 이런 점을 고려해 건설적인 논의를 해야 한다”고 밝혔다.

실제로 지난 2019년 채팅 앱으로 만난 여성을 남성이 차 안에서 성폭행한 사건에서 1심 재판부는 “피고인이 상대방의 반항을 현저하게 곤란할 정도로 폭행 또는 협박하지 않았다. 감자탕집에서 여성이 피고인의 접시에 고기를 덜어줬다”라는 점을 무죄의 근거로 들었지만 2심 재판부는 피해자가 경찰에 신고하려다가 전화기를 뺏긴 점, 무섭다며 성관계에 동의하지 않는다는 의사를 밝힌 점 등을 인정해 유죄로 판결했다.

법조계는 비동의 간음죄를 섣불리 도입하는 것보다는 무고죄가 강화돼야 한다는 주장이다. 김소정 법률사무소 대표 김소정 변호사는 여성경제신문과 통화에서 “성범죄 사건을 변호하다 보면, 실제로 성폭력 피해를 입고 고소하는 경우도 많지만, 동의 하에 이뤄진 성관계임에도 나중에 상대방이 말을 바꿔서 고소하는 사례도 많다. 이런 경우 문자 내용이나 대화 녹음 전혀 없이 사건 전후 상황에 대한 증인들의 진술뿐이었다”라며 “과거 가해자로 지목된 분의 사건을 담당했는데, 폭행·협박이 없었던 것은 확실했으나 합의 하에 이뤄진 성관계라는 증거를 충분히 갖지 못했기에 현재 구속된 상태다. 실제 법조계에서는 피해자의 진술에 의존하는 경우, 과잉 형벌이 이뤄지는 경우가 많이 있다”고 설명했다.

이어 김 변호사는 “성범죄는 추문만으로 사회생활에 상당히 치명적이다 보니 (피해자라고 주장하며) 이를 의도적으로 악용하는 사례가 많이 있다. 고소 전에 피해자 측에서 합의를 먼저 제안하는 경우가 있는데 증거를 모으며 장기간 싸우는 것이 힘들 것으로 생각하거나 주변에 밝혀지는 것을 두려워하는 경우, 유부남인 경우 합의가 빠르게 이뤄지는 경우가 많다”라며 “법조계에서 이러한 사례가 자주 발생하다 보니 제도적인 제동장치, 안전장치 없이 비동의 간음죄가 도입된다면 부작용이 심할 것 같다. 또한 ‘여성은 의사 표현도 제대로 하지 못하는 무능력한 존재’라는 전제가 있기에 비동의 간음죄 논의가 나오는 것으로 보이는데, 이는 헌법상 평등권의 침해로, 위헌법률 심판까지 올라갈 수도 있다고 보인다”라고 꼬집었다.

관련기사

- 여가부 '비동의 간음죄' 철회···與 "여가부, 사회 갈등 조장 집단"

- [세여인] "女 정치인, 낯선 존재···할당제? 영원하지 않길"

- 구글 '이기적' 시스템, 성착취물 피해자 '트라우마' 가중시켰다

- 군내 성폭력 문제 잇따르는데···국방부, 軍 인권담당관 ‘비동의 의견’

- 여성폭력 피해자 상담사도 '만성 스트레스'

- 계획 철회한 여가부, 비동의 간음죄 사실상 백지화

- '사형 집행시효' 30년 지나면 사형 선고는 없던 일 되나?

- 尹정부가 손 놓은 '비동의 강간죄', 국회도 무관심 속 지지부진

- [현장] 비동의강간죄, 22대 국회 입법 우려 남긴 21대 국회의원 토론회