[민은미의 보석상자] (18)

붓 대신 펜을 잡은지 4년

어느덧 200여 편이나 써

점이 모여 선, 한 획 될 것

글 쓰는 분들을 보면 책 읽는 것을 좋아한다는 분들이 많다. '문청'(문학청년)이었다는 분들도 있다. 그에 비하면 나는 나일롱이다. 내게 필요한 책만 읽는 정도이지 독서를 그다지 즐기지 않는다. 세상이 어떻게 돌아가는지 알기 위해 신문 기사도 매일 읽지만, 읽는 걸 즐겨서는 아니다. 이랬던 내가 글을 쓴다니. 전혀 예기치 못했다.

나는 초등학교 때부터 그림 그리기를 좋아했다. 중학교 때는 학교 대표로 각종 미술 대회에 나가 상을 타기도 했다. 중3 때 그림을 전공하기로 마음먹고 예고와 미대에 진학했다. 대학 졸업 후, 첫 직장은 화장품 회사의 컬러 스페셜리스트(Color Specialist)였다. 각종 색조 화장품의 색을 개발하는 업무였다.

컬러 스페셜리스트를 시작으로 중간에 길고 짧은 공백기도 있었지만, 직장생활은 24년간 계속됐다. 2017년 주얼리 회사에서 세일즈 매니저로 직장생활을 마무리했다. 직장생활을 마무리하면서 겪었던 변화는 적응이 쉽지 않았다. 사회인으로서의 나의 역할이 끝난 것 같은, 내 일부가 떨어져나간 느낌이었지만 청소년기 자녀 돌봄이라는 내 삶의 우선 순위를 고려해 마무리를 결정했다. 또한 내 자신이 소진됐다는 느낌을 받았기 때문이었다.

직장생활을 접은 후 그간 하지 못했던, 하고 싶었던 일을 해야겠다는 생각을 했다. 처음의 꿈으로 돌아가 다시 그림을 그리고 싶었다. 하지만 어디서부터 시작할지 막막했다. 그림을 펼쳐놓고 그릴 공간도 필요하고, 물감, 붓, 재료도 새로 사야하고.

그러던 차에 ‘글’이라는 것을 쓰기 시작했다. 노트북 하나만 있으면 간단하게 나만의 크리에이티브한 결과물이 나온다는 것이 너무나 매력적이었다. 글 하나를 쓸 때마다, 마치 예전에 그림 하나를 완성하는 기분이었다. 나의 첫 글은 [민은미의 내가 몰랐던 주얼리] 코너에 2018년 10월 4일 실렸던 ‘특별한 순간이 오롯이…주얼리는 반짝이는 사진첩’이라는 제목의 칼럼이었다.

이렇게 시작한 것이 4년이 지났다. 칼럼과 유튜브 영상으로 발행된 나의 글이 200여편이 됐다. 일년에 평균 50편, 꾸준하게 1주일에 글 1편씩을 써온 것이다.

글은 그림을 그리는 것

나에게 글은 그림을 그리는 것이다. 그림 그리기는 여러 단계로 진행된다. 어떤 것을 그릴지 전체적인 완성품을 머리 속으로 미리 그려보며 아이디어를 구상한다. 그리고 구체적인 형태로 스케치한다. 그 후 색채를 입혀 완성시켜 나간다.

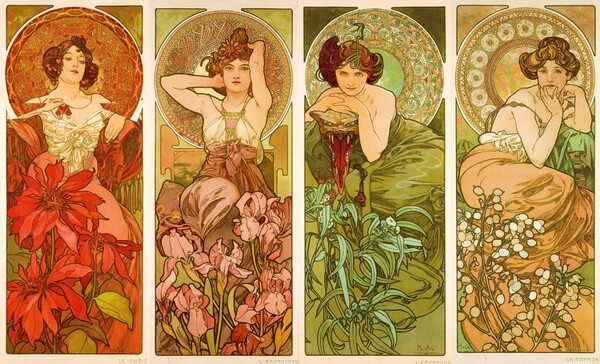

그림에도 강조할 부분, 배경이 되는 부분이 있다. 너무 많은 것을 와글와글하게 그리면 초점이 흐려진다. 이런 느낌으로 글도 그림을 그리듯 써오고 있다. 글의 내용은 물론 주얼리였다. 주얼리를 글로 그림으로써, 주얼리와 그림을 접목시키고 있다고 스스로 믿고 있는 중이다. 책을 많이 읽지 못해서인지 유려한 문장은 없지만, 내가 알고 있는 정보를 진솔하게 전달하려 한다.

소비자의 이해를 돕는 내용

얼마 전 주얼리 업계에서 익히 이름을 알고 있던 한미보석감정원 김영출 원장님을 처음으로 만나게 됐다. 의외였던 것은 김 원장께서 이미 내 글의 애독자였다는 점이다. 김 원장님은 언론에 기고한 경험이 있어 "글 쓰는 것이 상당한 노력이 필요하고 마감을 걱정해야 하는 수월하지 않은 일임을 알고 있다"고 했다.

[민은미의 내가 몰랐던 주얼리] 코너를 40회차 즈음에 처음 접했는데 지금까지 없었던 소비자의 이해를 돕는 내용이어서 눈에 띄었다고 한다. 그래서 내 글이 나올 때마다 여러 밴드 모임에 90회차까지 기사 링크를 게시해 왔다고 했다. 이런 말을 들을 때마다 책임감이 생기고 어깨가 무거워진다.

속편이 궁금합니다

우리나라에서 주얼리는 사치 소비품으로 인식되고 있다. 1990년까지 주얼리는 아예 수입 금지 품목이었다. 이런 영향 때문인지 주얼리·보석·시계에 대한 글 혹은 콘텐츠 또한 너무나 드문 것이 현실이다. 주얼리 자체가 어디서나 환영 받는 주제는 아니다.

그런데도 [더봄]을 시작하며 내가 쓴 첫 기사에 대해 30년 경력의 언론인이 ‘속편이 궁금합니다’라는 피드백을 보내왔다. 메이저 언론에서 고위직을 역임한 베테랑 언론인이 내 글에 관심을 보여주다니···. 너무나 기뻤다.

친구에게 얘기하듯 써라

늘 내가 쓴 글의 첫번째 독자가 되어주는 이가 있다. 28년 기자 생활을 했던 남편이다. 글을 처음 시작했을 때, 남편에게 어려움을 토로하면 항상 해주던 얘기가 ‘친구에게 얘기하듯 쓰라’ 였다. 글이 막힐 때마다 떠올렸던 문장이다. 그게 4년이 지났다.

최근 내가 쓴 글을 읽고 남편이 한 말은 ‘조금 신변잡기(身邊雜記)스럽다’ 였다. 아마도 정확한 팩트를 전하고, 자신의 시선으로 칼럼을 써온 언론인 출신 남편에겐 나의 최근 글이 공적으로 보이지 않았나 보다. 그러나 아카데미 감독상과 작품상에 빛나는 자랑스러운 한국인 봉준호 감독은 이렇게 말했다.

‘가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것(The Most Personal is the Most Creative)’이라고.

당분간 신변잡기스럽더라도, 의미 있는 주얼리 스토리를 발굴하는 데 열정을 쏟아보고자 한다. 내가 쓴 보통 사람들의 주얼리 이야기가 우리나라 주얼리사의 작은 한 점(點)이 될 수도 있으니까. 점이 모이면 선이, 한 획이 될 수도 있지 않을까.

관련기사

- [민은미 더봄] 칸 영화제 이정재·탕웨이를 빛낸 소품은

- [민은미 더봄] 송강호가 거머쥔 칸 영화제 트로피를 장식한 보석

- [민은미 더봄] 국산 자수정, 호주산 오팔, 대만산 비취 최후의 승자는?

- [민은미 더봄] 30년 전 550달러 주고 산 대만 비취의 정체는?

- [민은미 더봄] 30년 전 호주서 사 온 오팔 현재 가격은?

- [민은미 더봄] 드라마 속 손석구 십자가 목걸이와 명품 시계, 어디 거더라?

- [민은미 더봄] 결혼반지 리세팅, 주얼리 디자인을 공짜로?

- [민은미 더봄] 55년 만에 찾아낸 엄마의 결혼반지

- [민은미 더봄] 비취가 뭐길래···얼떨결에 도전한 보석감정사

- [민은미 더봄] 신비한 돌 매료돼 감정사 도전 컴퓨터 공학도

- [민은미 더봄] 아이돌 지망생 아들 둔 엄마의 하루

- [민은미 더봄] 보석감정사 시험 60점과 58점, 그 한끗 차이

- [민은미 더봄] 여름에는 금을 못 끼고, 겨울에는 옥을 못 끼는 가락지 이야기

- [민은미 더봄] 55년 전 엄마의 혼수품이던 자개장롱 대이동 작전

- [민은미 더봄] ‘우당탕탕 우영우’에 어울리는 주얼리 3가지를 추천한다면···