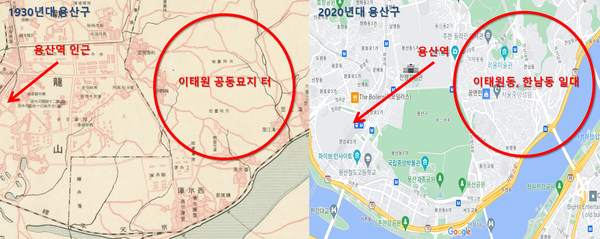

조선 후기, 이태원 공동묘지 조성

약 51만 9000평 서울 최대 규모

일제 시대부터 묘 이장 없이 개발

100년 뒤 2022년, 부촌으로 변화

"어릴 적 보광동 살았는데 집을 재건축하려고 땅을 파니, 내 방 침대 바로 옆자리에서 관이 5개가 나왔다. 반평생을 망자와 함께 잠을 잤었다."

지금은 부촌이 된 용산구 이태원·한남동에 50년 거주해온 원주민 이야기다. 과거 조선 후기에는 이 지역이 대규모 공동묘지로 조성됐다. 최근 인기가수 '지드래곤'이 약 160억원 현금을 주고 구입한 한남 나인원 부지도 공동묘지였다.

7일 김현우의 핫스팟이 찾은 곳은 이태원·한남동이다. 이 일대가 공동묘지로 사용됐던 건 1900년대 초반, 조선 왕조 수도인 한양의 행정구역인 한성부에서는 당시 관내에 묘를 만드는 것을 금지했다. 묘지·화장·화장장에 관한 취체규칙이 제정되었기 때문이다.

서울국립미술박물관 조사 자료를 보면, 조선 후기에는 특별한 경우를 제외하고 사대문 내 개인 묘지 설치를 허가하지 않았다.

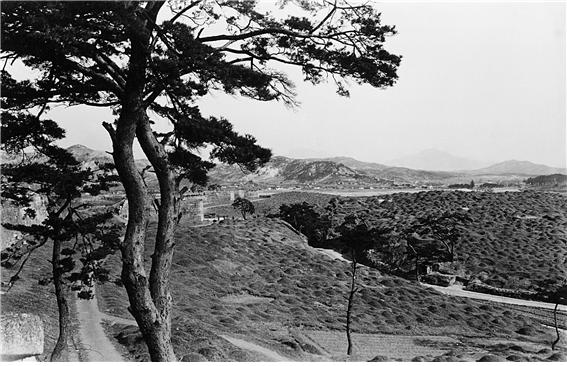

따라서 백성들은 사대문 바깥에 위치한 이태원·보광동부터 서쪽으로는 아현동 근처에 시신을 매장했다. 당시 주인 없던 묘지로 사용하던 지대가 지금은 부촌이 된 것이다.

조선 후기 이후 1910년 일본의 조선 강제 점령이 시작됐고 1912년, 일본은 정식으로 이태원 일대를 공동묘지로 지정했다. 면적은 약 169만2000㎡(51만1830평) 규모다. 서울에서 가장 넓었다. 아현동과 장충동 일대도 일부 공동묘지로 쓰였다.

권내현 고려대 역사교육과 교수는 여성경제신문에 "조선시대 말기, 사대문 내엔 묘지를 쓰는 것을 금지했다"라며 "당시 20만~30만명의 인구가 한양 도내에 거주했는데 주거 공간 확보의 문제도 있었지만, 무엇보다 묘지는 거주지와 거리를 두고 만들어야 한다는 관념도 있어서 도내 묘지 조성을 금지한 것으로 분석된다"고 설명했다.

1913년 경성부에서 설치한 공동묘지는 미아리·이태원·이문동·만리동·연희동 등 모두 19개소였다. 그중 만리동 공동묘지는 일본인 전용이었다. 이들 공동묘지는 현재 모두 주택지로 변했다. 서울의 관영 공동묘지로는 망우리 공동묘지가 가장 규모가 크다.

현재도 서울 곳곳에서 그 흔적을 엿볼 수 있다. 아현동 서소문 근처에 위치한 아현동의 동명은 '아이고개'라는 말에서 비롯됐다. 서소문 일대에서 아이의 시신이 많이 발굴됐는데 그 일대가 언덕이 있는 고개라서 '아이고개'가 된 것이다. 지금의 서울 5호선 애오개역이 아이고개를 뜻한다.

용산구청 관계자는 "과거 1920년대까지만 해도 서울 사대문 밖인 이태원동 한남동 일대에 공동묘지가 조성됐다는 기록이 남아 있다. 현재는 대부분 주거지역 혹은 상업 공간이 자리 잡고 있다"고 설명했다.

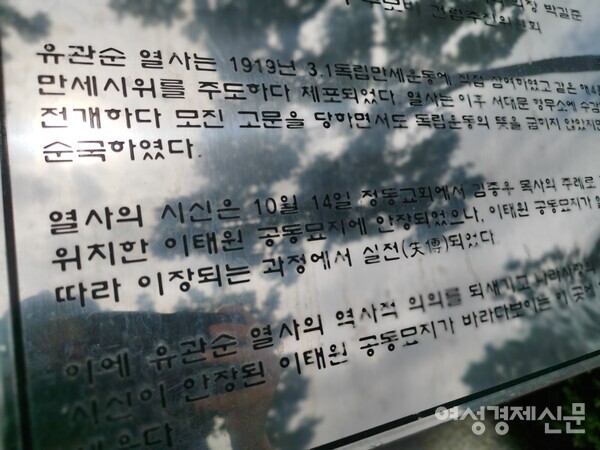

유관순 열사도 이태원 일대 공동묘지터에 묻혔다. 현재까지도 유 열사의 추모비가 '이태원 부군당'에 있다. 1919년 3.1 독립만세운동에 참여한 그는 4월 1일 일본군에 체포됐고, 고문을 당하다 1920년 9월 28일 순국한다. 이후 유 열사 시신은 당시 이태원 공동묘지에 안치됐다.

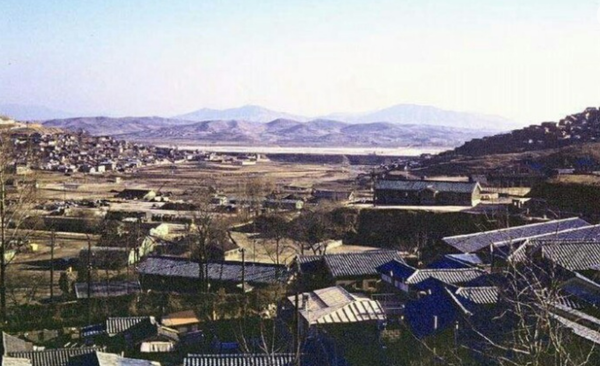

그런데 유 열사 유해는 유실됐다. 1930년대 일본인들의 조선 이주가 본격화되면서 주거 공간 확보 필요성이 제기되자 이태원 공동묘지를 주택가로 탈바꿈시켰기 때문이다. 묘지 이장 과정 없이 그 위에 개발을 강행했다.

용산구청에 따르면 현재 대통령실이 있는 국방부 부지와 용산 미군 부대 일대가 원래 일본군의 주둔지로 파악된다. 6·25전쟁 이후 미군이 주둔하기 시작하면서 공동묘지 터였던 이태원동, 한남동 일대는 1960~80년대 각국 대사관이 자리 잡았고 이후 부촌으로 발전했다.

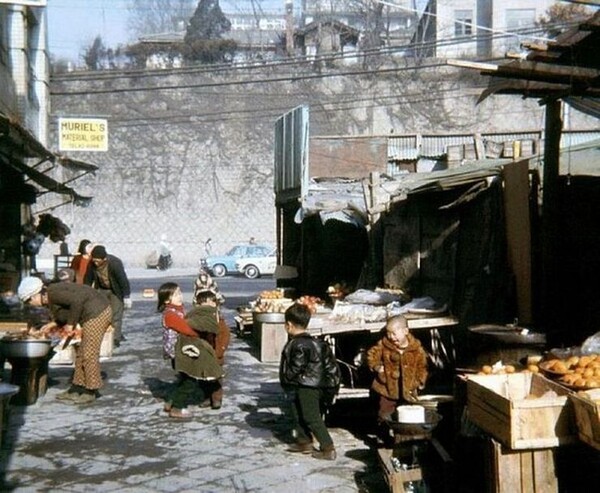

피란민들과 상경민들도 몰리면서 개발 속도는 급물살을 탔다. 이때 생긴 이태원시장은 미군 PX에서 나온 물자로 상업을 이어가며 번영하게 됐고, 용산기지 바로 옆이라는 특수한 지리적 위치가 맞물리면서 외국 문화가 어우러진 이국적인 풍경을 만들어 냈다.

한 재벌가가 보유한 이태원 주택 부지도 옛 공동묘지 위에 조성됐다. 최근 해당 주택의 재건축 과정에서 유해 약 61구가 발견되어 공사가 중단됐다. 전문가들은 아직도 수많은 유해가 이 일대에 묻혀 있을 것으로 보고 있다.

이처럼 공동묘지 터에 주거지를 조성하는 것에 대해 풍수지리 전문가들은 문제가 없다고 말한다.

본지에 '백재권의 세상을 읽는 안목'을 연재하고 있는 관상·풍수지리 전문가 백재권 사이버한국외대 교수는 "음과 양의 조화로 따지면, 묘지 터에 산 사람이 들어가 사는 것은 괜찮다"면서 "다만 산 사람이 살던 거주지를 묘지로 이용하는 것은 좋지 않다"고 덧붙였다.

관련기사

- [김현우의 현장] 집회 8만회 몰리나···용리단길 상인 기대반·걱정반

- [기자수첩] 윤석열 청와대 용산 이전 4가지 반론

- [김현우의 현장] 홍석천도 백기 든 이태원 골목상권···“클럽 집단감염 후 몰락”

- [김현우의 핫스팟] 늦은 밤 불 켜진 코바나컨텐츠, 尹 사저 가보니...

- [김현우의 핫스팟] 식민지·냉전의 압축 공간 '용산공원'

- [김현우의 핫스팟] 尹 대통령 사저 현장···산책길에 '절단석' 방치

- [김현우의 핫스팟] 구리암사대교는 왜 양쪽 지명을 다 쓸까?

- [김현우의 핫스팟] 남편과 국가에 외면 당한 일본 여성 노숙인

- [김현우의 핫스팟] “日 이자카야 50년, 韓 치킨집 2년”

- [김현우의 핫스팟] 일본 오사카 텐진마쓰리, 1000년 이어온 ‘신과 인간의 계약’