동자동 쪽방촌·용산구 텐트촌 취재 그 후

"김현우 기자님 되시죠? 119입니다"

지난달 25일 오후, 한 통의 전화가 걸려왔다.

"네 맞는데요?"

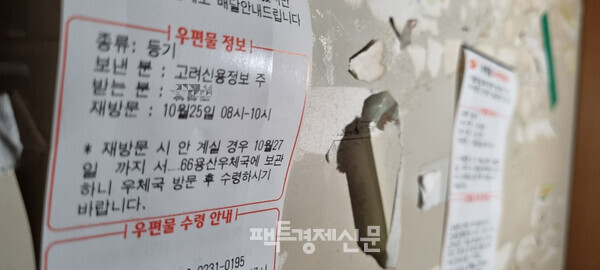

분명 기자가 취재했던 동자동 쪽방촌 노인의 번호였는데 목소리가 달랐다. 수화기 너머로 긴박한 움직임이 느껴졌다. 곧이어 다급한 목소리로 "최씨가 사망했다. 마지막 통화 내역이 선생님으로 등록되어 있어서 연락했다"고 전했다.

최씨는 최근 기자가 취재했던 동자동 쪽방촌 거주민이었다. 119가 신고를 받고 현장으로 출동했는데, 핸드폰을 보니 마지막 통화내역이 기자 번호였다고 했다. 그를 취재한 건 그가 세상을 떠나기 전 정확히 일주일 전이었다.

쪽방 안에서 웅크려 사망해 그대로 몸이 굳었다고 했다.

그는 8년 가량 쪽방촌에 거주했다. 취재 당시 가족이 있냐는 물음에 노인은 담배를 연달아 피기도 했다. 몸은 안좋아 보였다. 작은 방 한 켠엔 약 봉지가 셀 수 없이 쌓여있었다.

그의 방에 놓여있던 밥솥이 생각났다. 적어도 몇 주간은 방치해둔 썩은 밥으로 한끼 한끼 떼우고 있었다. 반찬은 근처 시장에서 산 마늘쫑 장아찌가 전부였다. 퍽퍽한 밥을 넘기기 힘들었는지, 생수에 말아 드셨다.

그에게 기자는 생전 마지막 친구였을까. 외로움이 컸는지 취재가 끝나고 소주한 잔 하고 가라는 그의 부탁을 거절한 순간이 후회됐다. 마지막 통화가 기자였다는 말을 전해 듣고는 노인의 주름진 얼굴이 떠올랐다. 취재가 끝나고 한 끼 대접한다는 약속을 기자는 끝내 지키지 못 했다.

이렇게 또 한 생명이 떠났다. 쪽방촌 등, 우리 사회의 그늘에 사는 시민의 현실이다. 기자는 지난달부터 동자동 쪽방촌과 용산구 텐트촌 취재를 연달아 다녀왔다. 이들의 공통점이라면 단 한 가지. '고독'이다.

다들 빚더미에 눌리면서 추락하기 시작했다. 제1금융원에서 시작해 사채까지 다양하다. 첫 연체를 경험하고는 잠을 못 잔다고 한다. 이후 전화기에 불이 붙는 듯 독촉 전화가 시작되고, 사지가 떨렸다고 했다.

사랑하는 아내는 이혼 소송 걸고 떠나고, 아이들마저 외면한다고 했다. 젊은 시절 뼈 빠지게 일해 번 돈 다 날리고, 남은 건 육체뿐이었다고 이들은 회상했다. 부모님은 다 돌아가시고, 가족과 이별한 채 홀로 남아 시간을 보내는 그들의 얼굴에 남아있는 주름이 고통을 대변해준다.

노숙인이 되고 싶은 사람이 누가 있을까. 저마다 사정이 있었다. 다들 "왕년엔 잘 나갔지"라며 담배 한 대 문다. 동자동에서 만난 A씨는 건설업을 했다고 한다. 부산에서 시작해 포항서 결실을 보았고, 기세를 몰아붙여 경기도 화성시에서 한 건 하려다 사기를 당해 주저앉았다고 했다.

텐트촌 거주민 B씨는 군포에서 큰 횟집을 운영했다고 한다. 공영 방송국 맛집 찾는 프로그램에도 나가고 어깨 펴고 다녔단다. 그러다 무리하게 욕심을 내는 바람에 정말 거센 바람 맞고 텐트촌 생활을 시작했다고 한다.

매달 통장엔 생활비 24만 5000원이 들어온다. 나라에서 주는 돈이다. 쌀 1Kg사고 종갓집 편의점 김치 한 포기, 라면 5개 묶음 두 봉지, 물, 담배 한 보루, 소주 5병사면 동난다고 한다.

동자동 쪽방 한 칸 월세는 평균 20만원대다. 주거지원비로 충당한다. 화장실도 없다. 공용인데, 일반 사람들은 발 들이기도 꺼려진다. 비좁은 복도엔 금이 갔고, 거미가 그사이에 집 짓고 산다. 복도가 너무 비좁아, 굴러떨어져 죽은 사람도 있다고 한다.

자고 일어나면 깔아뭉개 죽은 바퀴벌레 사체가 매일 보인다고 한다. 겨우 산 1kg짜리 쌀도 아껴먹으려고 썩은 밥으로 일주일간 버틴다. 방 안엔 온통 담배 연기 뿐이다. 나가서 일 하면 계좌를 사용해야 하는데, 입금 기록이 남아버리면 빚 독촉이 시작되니 무서워서 밖에 나가지를 않는단다.

텐트촌은 대한민국판 난민 수용소다. 모기가 이들의 피를 얼마나 마셔댔는지, 죽이니까 피가 쏟아져 나온다. 겨울엔 손난로 10개를 침낭에 깔고 떨면서 잔다고 한다. 전기장판은 화재위험 때문에 꿈도 못 꾼단다.

아침이면 씻으러 인근 대형마트 화장실로 다들 달려간다. 밥은 어디서 주워왔는지 캠핑용품으로 대충 만들어서 해 먹는다. 라면 아니면 3분 요리 패스트푸드다.

21세기 대한민국에 아직도 이렇게 사는 사람이 있다. 이들은 누가 챙겨야 할까. 구청에 전화해도 "관할이 다른 기관으로 넘어갔다"면서 피차일반 떠넘긴다. 노숙인들도 포기했다. 도움 원하지도 않는다고 한다.

해결책이 없었다. 돈을 모아 주지도 못하고, 그나마 일주일에 한 번씩 교회에서 주는 도시락이 전부다. 노숙인 관련 기관에선 재취업 기회를 부여해주는 교육 프로그램이 있다고 하는데, 노숙인들은 "그래봤자 건설 현장"이라며 쓸모없는 대책이라고 손사래를 친다.

사회복지사 단체에서는 노숙인 관리를 꺼린다. 단체 내 인력도 MZ세대로 세대교체가 이루어지고 있는데, 대부분 여성 인력이 많아지는 추세라 노숙인 관리 업무 지원자가 현저히 떨어지고 있다고 한다. 차라리 노인복지나 아동복지를 하지 굳이 노숙인한테 가고 싶지 않다고 한다.

일반인은 애초에 '노숙인은 기본적인 노력도 안 하는 삶 포기자인데 왜 도와줘야 하냐'는 생각에 관심도 없다. 노숙인은 또 '도움 바라지도 않는다'면서 서로 외면한다. '그냥 이렇게 살다가 인생 떠나는 거다'라며 자포자기한다.

이제 고인이 된 기자의 쪽방촌 취재원의 장례가 걱정되 이곳저곳 알아봤다. 그는 가족도 없었고, 친구도 없었기에 떠나는 길마저 외롭지 않을까 걱정이 됐다. 다행인건 장례비용은 걱정 말란다. 국회에서 통과된 유일한 노숙인 지원법에 '무연고지 노숙인이 사망했을땐 지자체가 전액 지원한다'라고 명시되어 있기 때문이다. 죽어서야 가장 비싼 금액을 지원받는 이들에겐 지금 '답이 없다'.

*용산구 텐트촌 취재 영상

팩트경제신문이 취재한 용산구 텐트촌./옥지훈 기자

*아래는 동자동 쪽방촌 취재 영상

팩트경제신문이 취재한 동자동 쪽방촌./옥지훈 기자

관련기사

- [김현우의 현장] 맹추위 다가오는데, 금싸라기땅에 친 텐트 한 장만으로...

- [김현우의 현장] 또 하나의 호스피스, 동자동 쪽방촌···갈 곳 잃은 자의 마지막 거처

- [기자수첩] 쓰레기통이라 불리운 사나이

- 사회복지시설 도시가스요금 단가, 산업시설과 같다고?

- [김현우의 현장] "언제 갈지 모르는데, 화재쯤이야..." 불탄 용산 텐트촌

- [김현우의 핫스팟] 월 1700만원 임대수익···'쪽방촌'의 먹이사슬

- '전기장판? 팔자 좋은 소리'···초겨울 한파에 벌써 4명 사망

- [여성노숙인의 늪] 원치 않는 임신만 3번, 붙잡을 동아줄도 없었다

- [현장] 일본판 쪽방촌 '아이린지구', 오사카의 그림자 속을 걷다