일본 정신의학 기초는 독일서 전래 돼

메이지 유신 후 정신과 의사 독일 유학

정신과·정신분열증·치매 용어 독일 유래

한반도 전파한 불교, 정신의학 산실 역할

일본은 치매 극복을 위한 제도와 사회 시스템에서 아시아는 물론이고 세계적인 선진국으로 꼽힌다. 일찌감치 초고령사회로 진입해 치매를 비롯한 노인 케어가 사회적 이슈가 됐기 때문이기도 하지만 정신의학이 일찍 발달한 덕분이기도 했다.

일본 정신의학 발전에 결정적 영향을 준 요인은 두 갈래로 나뉜다. 하나는 독일이고 다른 하나는 불교다.

일본은 '메이지 유신' 이후 독일의 정신의학을 적극적으로 받아들였다. 정부 차원에서 정신의학도를 독일로 유학 보냈다. '정신과', '정신분열증', 특히 '치매' 등 정신의학 관련 용어도 독일에 유학 간 일본 정신의학자들이 독일어로 된 의학용어를 일본어로 번역한 것이었다. 이 용어가 당시 일본의 식민지였던 한국과 대만에 전파됐다.

이 가운데 치매란 병명은 중국과 대만은 물론 일본조차 더 이상 쓰지 않는데 한자문화권 국가 중 한국만 유일하게 고수하고 있다. 한국에서도 정신분열증은 '조현병'으로 바꿨다.

그렇다면 일본은 언제, 어디서, 어떻게 치매를 비롯한 정신의학 용어와 학문을 접하게 됐고, 국내로 들여왔을까. 메이지유신은 1868년 일본 메이지 왕 시절 막번체제를 무너뜨리고 왕정복고를 이룩한 일본의 변혁 과정을 뜻한다. 이때 일본은 근대 국가로 급부상했다. 당시 메이지 정부 지도자들은 서양의학을 들여와 대학에서 가르쳤다.

특히 정신의학 부문에서 일본은 독일을 본보기로 삼았다. 치매 병명을 만든 일본 정신의학자 '쿠레 슈우조(呉秀三)'도 에밀 크레펠린의 이론에 심취했다. 에밀은 현대 정신의학의 창시자라 불리는 독일의 정신의학자다.

앞서 도쿄 대학 최초의 정신의학과 교수이자 쿠레의 스승이었던 사카키 하지메(榊 はじめ)도 독일에서 정신의학을 배웠다. 지난 1882년부터 1886년까지 일본 정부는 유학비까지 지원해주며 그들을 독일로 보냈다. 쿠레는 독일에서 그치지 않고 오스트리아까지 넘어가 지그문트 프로이트에게도 직접 심리학과 정신과학 교육을 받았다고 한다. 이 당시 일본은 독일의 정신병원을 모델로 삼은 됴쿄 정신병원을 개원했다.

이렇듯 일본 대부분의 정신과 의사들은 제2차 세계대전까지 크렘펠린 등 독일의 정신의학자들이 만든 교재로 공부했다. 이때 '정신과'라는 단어도 독일에서 들여와 일본어인 '세-신카(精神科)'로, '정신분열증은 '세-신 분네츠쇼'(精神分裂症)로 번역돼 실제 사용됐다. 이때 쿠레 슈우조가 '치매'란 병명을 만들었다. 거의 모든 정신의학계의 기초는 독일에서 비롯됐고, 이를 일본이 들여와 한국, 대만 등에 전파했다.

일본 정신의학의 발전에 기여한 또 하나의 산실은 불교였다. 본격적으로 정신과 학문이 일본에 들어온 메이지 유신 이전에는 불교·사찰이 일본의 정신 질환자를 돌보는데 중요한 역할을 했다. 일본의 불교는 7세기, 일본 통일과 함께 한국과 중국에서 일본으로 전파됐다. 백제 성왕 때(538년 혹은 552년)의 일이다.

이어 고구려, 신라 역시 승려들을 파견하면서 일본에 불교를 전파한다. 백제는 554년에 총 16명의 승려를 일본에 보내기도 하는 등, 불교를 일본에 전파하기 위해 노력했다고 한다. 일본 최초의 승려인 비구니도 588년에 계율을 배우러 백제로 유학길에 오르기도 했다.

이후 서기 718년, 일본의 법령인 '양로율령(養老律令)'에서 처음 정신과 관련 보고가 나왔는데, 당시 정신 질환을 가지고 있는 사람에겐 세금을 면제했다는 내용이다. 이것이 일본 최초의 정신질환에 대한 공식 자료다.

왜 세금을 면제했을까. 중국과 한국을 통해 전파된 일본의 불교 사원은 의학 지식의 중심지가 됐다. 11세기 교토 북부에 위치한 아와쿠라 다이운 불교 사원에선 당시 일본의 공주가 우물에서 나오는 물을 마신 후 정신병자를 돌본다는 전설로 유명했다. 이후 정신병을 가진 환자들은 사원으로 몰려들었고 이같은 풍습은 메이지 시대까지 지속됐다. 이로 인해 메이지 유신 이후 이 자리에 정신병원이 세워졌다.

다시 현재로 돌아와 2021년, 일본은 초고령화 시대에 접어들면서 자연스럽게 '치매 극복 선진국'이 됐다. 일본의 치매 대책도 ‘시설 수용’에서 지역사회에서 공존하는 ‘커뮤니티 케어’ 위주로 바뀌고 있다. 국민들 사이에선 치매환자가 지역사회에서 케어하면서 본래의 생활을 유지하게 도와야 한다는 공감대가 형성되어 있다. 실종 환자 예방을 위해 매달 환자와 일반인을 대상으로 훈련도 진행한다. 2004년엔 치매를 인지증으로 개정한데 이어, '배회'라는 뜻도 부정적이라고 못 쓰게 했다.

일본 거주자는 만 40살이 넘으면 개호보험료(우리나라의 장기요양보험료)를 따로 내야 하는데, 이 개호보험료가 각종 돌봄 서비스의 재정적 기초가 된다. 가족들의 부담을 덜어주는 역할을 하는 데이케어센터의 재정적 기반도 개호보험이다. 데이케어 시설 이용자는 증상 정도에 따라서 이용료 10~20% 정도를 본인이 부담한다. 치매는 노화에 따라 발병 확률이 높아지지만 젊은 사람도 앓을 수 있다. 이에 따라 정부와 전문가 등을 중심으로 '치매는 누구나 걸릴 수 있는 질병이고, 특별히 불행한 질병이 아니다'라는 인식을 확산시키려고 노력하고 있다. 인식 개선까지 국민이 먼저 나서고 정부가 뒷받침해주는 시스템을 체계화 시켰다.

이렇듯 일본은 20세기 초부터 적극적으로 치매를 비롯한 정신의학에 힘을 쏟았다. 하루 아침에 치매 극복 선진국이 된 게 아니다. 하지만 한국은 4년 전 문재인 대통령의 '치매국가책임제'를 내세워 치매관리센터 등 구조적 측면만 바꾸려 하고 있다. 어리석다는 부정적인 뜻을 품은 것도 모자라 일본에서 건너온 치매 병명 하나도 10년이 넘게 바꾸지 못 하고 있다.

일본이 병명을 개정했던 시기인 2004년, 일본의 치매 환자와 국민들이 중요하게 언급했던 내용이 있다. '치매' 본래의 한자 어원 때문에 초기 발견이 어렵다는 것이다. 또한 후천적으로 자연스레 생기는 치매가 어리석다는 뜻을 품고 있어 환자가 느끼는 고통은 더 크다는 것이다. 일본은 치매 병명 개정을 위해 시위도 불사했다. 결국 대국민 인식 조사와 각계 전문가의 노력 끝에 '인지증'으로 개정 완료했다.

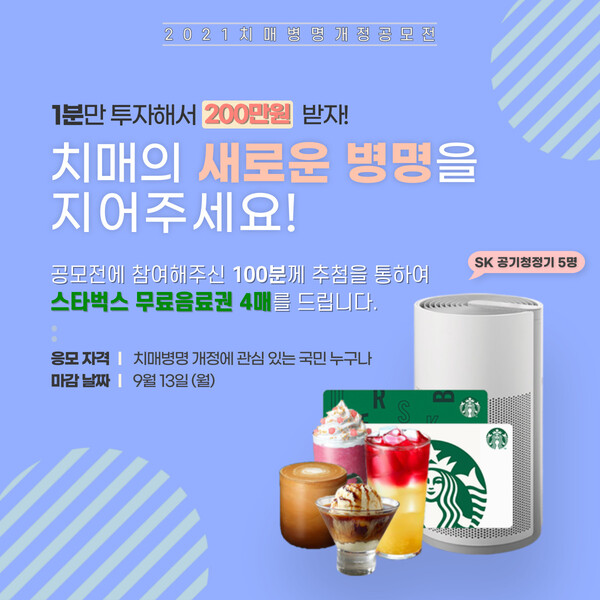

다음 차례는 한자문화권에서 치매라는 병명을 쓰고 있는 유일한 국가인 한국이다. 팩트경제신문은 이를 위해 치매 병명 개정 공모전을 진행하고 있다. 참가를 원하면 아래 링크를 클릭해 응모하면 된다.

관련기사

- [치매병명개정] 동심증·귀아증 등, 은유적 명칭도 고려해야

- [기자수첩] 대통령도 바꿨는데, 치매 병명 개정은 왜 안될까?

- [치매병명개정] 법안 검토보고서 "취지는 공감하지만...", 상임위 통과 발목 잡히나

- [쉼터이야기] 치매 홀어머니 두고 군입대..."돌볼 사람 없어"

- 꼭 '시니어'라고 불러야 하나요?··· 이조차 '외래어', 대체어 찾아야

- 구글, '여성경제신문'에 공정성 펀드 지원

- 6전 7기?···여섯 번째 치매 병명 개정안 이번엔 될까

- 환자 인권 무시하는 치매 병명, 일본에선 "존엄성 지켜줘야"

- [단독] '바보'란 뜻 치매 병명 바꾼다···내년 1월 복지부 TF팀 구성

- 치매 병명, 국민이 제안한 대체어는?··· 동심증·해미증 등 '다양'

- 복지부, 치매 대체어로 인지저하증 검토···아직도 '쳇바퀴'

- [단독] 치매 병명, 의학계 반대로 행정용어만 개정 추진

- 文이 꺼낸 치매 병명 개정 카드, 22대 국회서 개정안 4건 발의