17년간 오른 건 '최저임금' 뿐

경력 10년 차, 신입과 동일

물가상승률 못 미친 실질임금

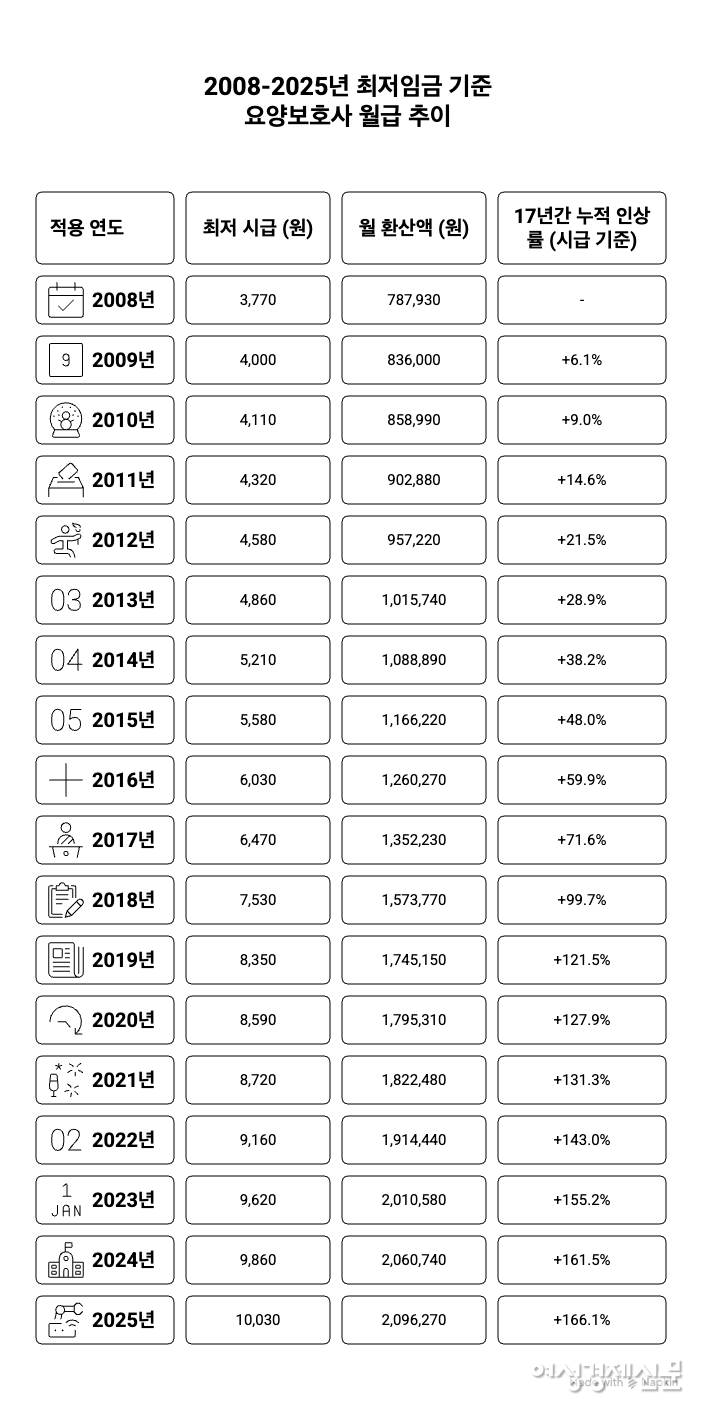

요양보호사 제도가 처음 국내에 도입된 건 지난 2008년. 이때 장기요양보험 제도가 시작되면서 생활지도사 수준이었던 요양업계 돌봄 직종을 '요양보호사'로 개편했다. 당시 최저임금이 3770원이었던 점을 반영하면 요양보호사 월급은 78만원 수준이다. 2025년 최저임금 1만 30원을 적용하면 현재는 약 209만 6270원을 받는다. 표면상 2배 이상 월급이 올랐지만 제도가 발전했기 때문이 아니라 최저임금 인상에 따른 결과일 뿐이다.

12일 여성경제신문이 지난 17년 간 요양보호사 처우 개선 추이를 살펴봤다. 요양보호사 임금은 노인장기요양보험법상 요양보호사가 일 하는 기관에 지급하는 수가 안에서 해결한다. 이 수가에는 인건비가 포함되어 있다. 그런데 정부는 인건비 비율만 강제할 뿐 요양보호사 표준임금 가이드라인은 17년 째 제시하지 않고 있다.

*아래 표 이미지를 클릭하시면 애니메이션으로 '요양보호사 월급 추이'를 확인할 수 있습니다.

이 가이드라인에는 요양 기관에서 근무하는 사회복지사, 물리치료사, 시설장 등 종사자만 포함되고 요양보호사는 호봉조차 없는 사실상 하위 인력으로 취급된다. 따라서 대부분의 요양기관은 법적 처벌을 피할 수 있는 마지노선 즉 최저임금을 요양보호사 기본급 기준으로 삼는다.

여성경제신문이 고용노동부와 최저임금위원회가 지난 2008년부터 매년 공시한 최저임금 추이를 분석한 결과 요양보호사 월급은 2008년 약 78만원에서 2015년 약 116만원, 2020년 약 179만원, 2025년 약 209만원 선에 머물렀다.

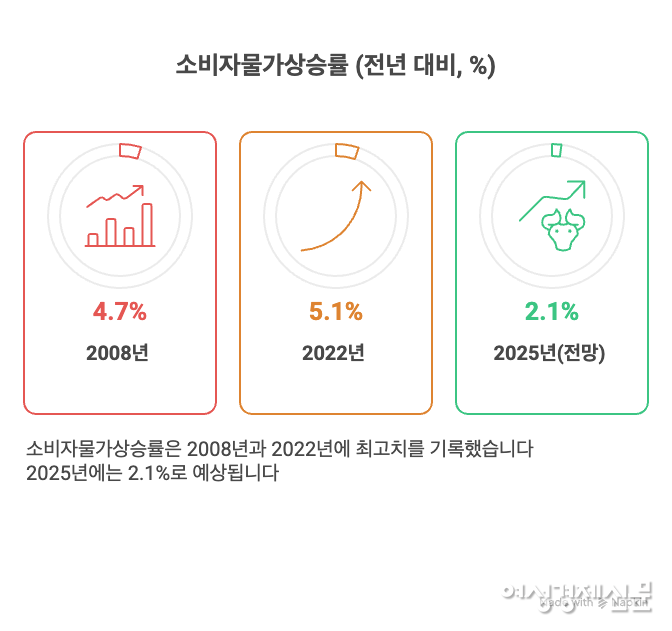

약 17년간 시급 기준 누적 인상률은 166%가량 올랐지만 물가상승률을 고려하면 사실상 노동 착취라는 평가도 나온다.

통계청에 따르면 17년간 물가는 누적 50% 이상 (2008년~2024년 누적 약 54%) 폭등했다. 월급 인상분 중 상당 부분이 물가 상승으로 상쇄된 것이다.

가장 뼈아픈 지점은 2022년이다. 2022년 한 해 물가는 5.1%나 폭등했다. 하지만 그해 1월 1일부터 적용된 최저임금 인상률(전년 대비)은 5.0%(9160원)였다. 1년간 오른 월급이 물가 상승을 따라잡지 못한 사실상 실질임금이 삭감됐다.

정은경 보건복지부 장관은 지난달 15일 국회 보건복지위원회 국정 감사를 통해 요양보호사 처우 개선을 예고했다. 정 장관은 "(요양보호사) 호봉제는 한계가 있다고 솔직히 말씀드린다”면서 “장기근속장려금을 지원하는 대상 범위를 확대하고 금액도 높이는 것을 검토하고 있다”고 답했다.

다만 전문가 시각은 다르다. 애초에 요양보호사 이직률이 높은데다, 장기근속장려금을 받을 수 있는 환경도 안정적으로 마련되지 않았다는 지적이 나온다. 한국노인장기요양기관협회가 최근 발표한 ‘노인요양시설 요양보호사 근무실태조사 결과보고서’를 보면 요양보호사의 이직률은 41%에 달한다. 전체 직종 평균 이직률(4.6%)보다 9배가량 높은 수치다.

김정은 숭실사이버대 요양복지학과 교수는 여성경제신문에 "요양보호사 처우 문제는 '돌봄의 질'을 위협할 수 있다"면서 "임금이 경력과 무관하다 보니 숙련된 요양보호사들이 현장을 떠난다. 1년을 채우지 못하는 단기 근속자가 속출하고 고스란히 어르신들에게 제공되는 서비스의 질 저하로 이어진다"고 지적했다.

이어 "정부가 '장기근속장려금(처우개선비)' 등을 일부 지급하고 있지만 이는 기본급과 무관한 수당일 뿐이며 잦은 이직으로 인해 이마저도 받지 못하는 경우가 허다하다"면서 "결국 '돌봄 전문가'를 키워내야 할 제도가 17년째 '최저임금 비정규직'만 양산하고 있다는 비판이 나오는 이유"라고 했다.

여성경제신문 김현우 기자 hyunoo9372@seoulmedia.co.kr

관련기사

- [인터뷰] 실버산업 개척한 숙명여대 ···"소비자 이해가 산업 방향 결정한다”

- [옴부즈맨 칼럼] 세대 교류 관점에서 바라본 노인복지 연재 제안

- 간병·요양 고령자 고용 1위···그런데 월급은?

- [기고] 요양보호사 숫자 일정치 않다고 요양원에 환수조치 남발 국민건강보험공단의 탁상행정

- [해미백일장] 가을 낙엽처럼 스쳐간 어르신들···요양 보호사가 전하는 이야기

- [이한세의 실버타운 백문백답] Q1. 실버타운은 요양원·요양병원과 어떻게 다를까?

- [초고령설날] ③ 방파제 없이 파도 맞는 격··· 요양보호사는 설날이 지옥

- 외국인 늘리는 돌봄 대책 '공회전'···"젊은 요양보호사 양성부터"

- 속도 붙은 '일하는 사람 권리 기본법'···노동부 연내 입법 추진