[박재희의 브라보 마이 라이프]

죽은 도시, 살아있는 시간

여행은 자유다, 아니 예약이다

달빛으로 덮인 낙원의 기억

폼페이, 그 이름만으로도 신비롭고 로맨틱해야 할 텐데. 반팔 티셔츠는 땀에 젖어 달라붙고, 옛 도시를 가득 메운 관광객들 덕에 시간여행이라기보다 백화점 파격 세일에 온 기분이다.

25년 전 처음 이곳에 왔을 때, 폼페이는 ‘역사의 연애편지’ 같았다. 그들이 매일 빵을 굽고, 목욕탕에 들러 이야기를 나누고, 벽에 낙서를 했다는 흔적을 보면서 휘발된 2000년의 세월이 오히려 생생하게 느껴졌다. 낙서 중에는 이런 것도 있었다.

“루시아, 넌 정말 나쁜 여자야.”

배신한 여자 친구에 대한 공개적 비난이었을까? 세월이 흘러도 인간은 변하지 않는다. 욕망도, 유머 감각도, 어쩌면 구질구질함도 그대로다.

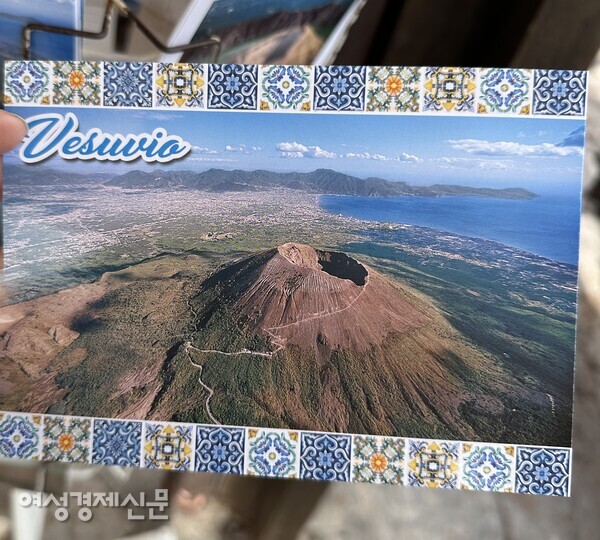

베수비오 화산은 그 모든 것을 단숨에 덮었다. 그런데 아이러니하게도, 철저히 덮여버린 덕분에 폼페이는 살아남았다. 역사상 그 어떤 보존·복구 프로젝트보다 완벽했으니, 누구도 손댈 틈이 없었기 때문이다.

폼페이는 지금도 그런 곳이다. 죽은 도시인데 모두가 살아 있다. 목욕탕 앞에서는 시원한 음료가 팔렸고, 화덕은 지금도 막 빵을 꺼낸 듯 단단히 남아 있다. 욕망을 사고팔던 향락의 공간이 있고, 신비한 제를 올리던 방의 벽화는 아직도 붉은 빛으로 타오른다.

빛나는 돌길 위를 행진하는 셀카봉 군단은 아마도 이 벽 뒤에 살던 사람들, 도로를 오가던 사람들, 그리고 한순간 죽음을 맞았던 이들을 떠올리려 애쓰는 듯하다.

점심 무렵이 되자 돌바닥이 프라이팬이 되어 지글지글 익어가고 있었다. 유독 더위에 약한 후니는 혀를 빼물며 말했다.

“대충 본 것 같으니 인제 그만 가자. 유적 전체가 오븐 같아.”

“그래도 샅샅이 돌아봐야지, 여긴 폼페이잖아.”

미 선배는 여전히 의욕적이었다. 나 역시 발걸음을 멈출 수는 없었다. 시간의 끝을 밟듯 지긋이 돌바닥을 누르며 걸었다. 그때였다. 스페인 관광객의 셀카봉이 내 얼굴을 쳤다. 신비와 낭만을 느끼기에는 역시 관광군단의 기세가 너무 강했다.

폼페이의 돌길에서 땀을 쏟고 난 뒤, 우리는 또 하나의 무모한 결심을 했다. 베수비오 화산을 오르기로 한 것이다. 지도에는 “난이도 중간, 약 30분 소요”라고 적혀 있었다.

현실은 달랐다. 사전 예약 없이는 입장 불가였다. 칼데라를 보기 위해 입구에서 줄을 서며 현지 예약을 시도했지만, 데이터는 끊기고 전화 인증은 실패했다.

해외여행에서 헛걸음을 만드는 모든 경우의 수를 차례로 밟은 셈이다. 입장 불가를 확인하기 위한 왕복 요금, 셔틀버스 6유로를 지불한 뒤 체력이 급격히 떨어진 몸을 이끌고 캠핑장으로 돌아가야 했다. 별 수 있겠는가. 여행은 대체로 고행이다.

허무한 헛걸음으로 돌아오는 길에 문득 도시 전경이 눈에 들어왔다. 불덩이를 머리 위에 이고 살았던 사람들은 산이 연기를 뿜어 폭발을 예고했을 때조차 “대장장이 신이 열심히 일하고 있다”고 믿었다고 한다.

바다는 게으르게 빛났고, 도시의 윤곽은 오래된 시처럼 퍼져 있었다. 폼페이를 삼킨 이 산은 지금 사람들을 불러 모아 도시를 먹여 살리고 있다. 2000년 전엔 불을 뿜어 재로 뒤덮고, 지금은 관광 수입을 뿜는다. 이 얼마나 효율적인 변신인가.

1인당 11유로가 정상 입장료인데 여행사에 예약 수수료를 포함한 웃돈을 지불하며 35유로를 내고 재도전했다. ‘여행은 자유다’라고 믿던 나는 셔틀버스가 산허리를 휘돌며 오를 때마다 '여행은 예약이다’라는 교훈을 다시 새겼다. 정상에 가까워질수록 바람은 세지고, 공기에 섞인 냄새는 더 진해졌다.

달걀을 조금 태운 듯한 유황 냄새였다. 크레이터에 도착했을 때 솔직히 조금은 규모에 실망했다. 내가 상상한 건 거대한 용의 입이었는데, 실제로는 조금 아담한 구멍이 뚫린 정도였으니까.

하지만 크기가 문제는 아니다. 베수비오는 살아 있는 산이었다. 2000년 전 삼켜버렸던 폼페이를 아직도 품에 안고 있으며, 자기 존재를 잊지 않도록 가끔 유황 연기를 내뿜으면서 말이다.

하산길에 버스를 놓칠 뻔했다. 입장 후 2시간 정도만 허락된 걸 모르고 룰루랄라 여유를 부리던 나를 향해 미 선배와 후니가 열정적으로 손을 흔들지 않았다면, 나는 마지막 셔틀을 놓치고 산 중턱 어딘가에서 돌탑으로 변했을지도 모른다.

버스가 멀어지는 동안 자꾸만 뒤돌아보게 되었다. 해를 내려보내더니 거센 바람으로 옷을 갈아입은 산은 구름을 모았다 흩었다 하며 숨 쉬듯 변했다.

서둘러 어둠을 덮는 폼페이 도시 위로 달이 떠올랐다. 시간처럼 여전한 달빛을 보니 문득 궁금해졌다. 폼페이의 그날, 달은 어떤 모습이었을까. 오늘처럼 보름달이 떴을까.

여성경제신문 박재희 작가 jaeheecall@gmail.com