[박헌정의 원초적 놀기 본능]

우리 동네 수영 고수에 도전하기(5)

요즘은 수영 배우기 쉽지, 나 때는 정말···

물속 ‘몸치’였던 나는 수영을 어렵게 배웠지만, 요즘 같으면 쉽게 배웠을 것 같다. 일단 수영장이 많아졌다. 환경만큼 중요한 게 없다. 게다가 유튜브 같은 동영상이 등장했다. 20년 전만 해도 동영상이 드물었다. 수영 중계 화면은 너무 빨라 도움이 안 되었다. 결국 고전적인 방법으로 책을 사서 그림을 보며 익히려 했으니, 지금 생각하면 기막힐 일이다.

사람마다 학습 스타일이 다르다. 우리 수영장 1등인 내 아내는 뭐든 자기 느낌대로 하는 스타일이다. 반면, 나는 이론을 중시하며 가르쳐준 대로 꼼꼼하게 따라 한다. 이런 성향은 대물림되는지, 나를 닮은 큰아이는 유치원 재롱잔치에서 춤출 때 작은 동작 하나도 틀리지 않았고, 엄마를 닮은 둘째는 자기 흥에 겨워 제멋대로 신나게 추었다. 이 아이는 커서는 취미로 연극을 했는데 뭔가 틀에 얽매이지 않는 연기로 사람을 몰입시키는 재주가 보였다.

수영에 있어서는 아내의 방식이 더 주효했다. 그의 논리는 사람마다 몸 구조와 특성이 다르고 강사들의 표현 방식도 다르므로 무조건 코칭만 믿어서는 안 된다는 것이다. 나도 아내의 ‘선택적 믿음’ 이론을 어느 정도 수긍하게 되었다. 게다가 현장에는 유능한 강사만 있는 게 아니다. 물론 다들 수영 도사이겠지만, 수영 실력과 가르치는 실력은 다를 수 있다. 맞는 설명이더라도 표현하는 사람과 듣는 사람 간의 주파수가 맞아야 하기 때문이다.

예를 들어보자. 처음에 숨쉬기를 배울 때 지겹도록 듣는 게 ‘음파’다. 물속에서는 “음~~”하면서 코로 조금씩 숨을 내뱉고, 고개가 물 밖에 나왔을 때 “파!”하며 남은 숨을 내뱉고 재빨리 들이마시라는 것이다. 물론 글자로는 정확히 표현되지 않는다.

개 짖는 소리를 ‘멍멍’으로 표기해도 실제 그 소리가 아닌 것처럼, 강사들이 말하는 ‘음파’도 말이나 글로 ‘음파’일 뿐이다. 참은 숨을 급히 내뱉고 다시 들이마시는 소리는 “파흡!”, “하!”, “헙!” 등 제각각인데도(언어학적으로 숨소리, 개 짖는 소리 등은 ‘음향(音響)’, 그걸 말과 글자로 표현한 건 ‘음성(音聲)’이다) 계속 말로 “음파, 음파 하세요!” 소리치니, 이건 도대체 숨을 쉬라는 건지 ‘음파’라는 말을 하라는 건지 헷갈린다.

그래서 고개가 밖에 나왔을 때 숨도 쉬고 “음파!” 소리도 내느라 바쁘다. 이놈의 음파 이론이 초보자들의 첫 주일을 발목 잡고 물을 한 통씩 먹인다.

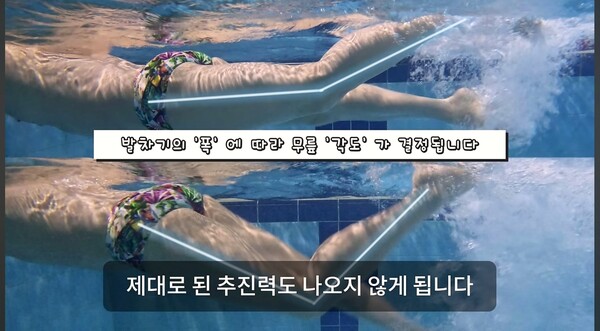

나는 ‘음파’ 이후 자유형에서 처음 벽을 느꼈다. 수영은 발차기가 생명이라는데(사실은 그렇지 않다. 아마추어는 상체 힘이 70%다.) 나는 발차기가 잘 안되었다. 강사의 한마디 때문이다. 강사는 무릎을 굽히지 말고 차라고 했다. 무릎을 안 굽히면 걷는 것조차 부자연스럽지만, 하여튼 나는 무릎을 빳빳하게 편 채 물이 멍들 정도로 세게 패댔다. 죽도록 차 보건만 남보다 훨씬 느리고 힘은 갑절로 들었다. 그래도 수영이란 게 원래 힘든 운동이려니 생각하고 부단히 노력했다.

어느 날 노트북으로 수영 중계 화면을 느린 속도로 돌려보니 선수든 누구든 무릎이 구부러지고 있었다. 아내에게 물었다가 “도대체 무릎을 안 굽히고 어떻게 발차기를 할 수 있냐?”는 핀잔을 들었다. 힘 빼고 자연스럽게 무릎을 굽혀봤더니 비로소 쭉쭉 나갔다. 그동안 물속에서는 팔 힘으로만 돌아다닌 것이다. 강사의 말은 무릎을 완전히 접으면서 텀벙대지 말라는 뜻이었다. ‘접다’와 ‘굽히다’라는, 분명히 다른 뜻의 단어 하나 때문에 수영을 포기할 뻔했다.

접영 첫 시간, 강사가 서서 접영 팔동작을 설명하는데, 양팔을 휘두르며 내려오다가 가슴 부근에서 두 손으로 둥근 원을 그렸다. 그의 설명대로 강습생들이 전부 물속에서 바쁜 와중에 두 손으로 항아리 모양을 만들어가며 기이한 접영을 하는데, 아무래도 이상했다. 나중에 알았다. 물 밖으로 나올 때 두 팔을 벌린 후 배 쪽으로 물을 당기며 나오라는 건데 그걸 2차원적으로 보고 따라 하니 수중 몸 개그가 될 수밖에 없었다.

다음은 접영 킥(kick)이다. 출수 킥, 즉 두 발로 차면서 나오라는데, 그럴 틈도 없고, 차려고 힘주는 순간 벌써 몸이 뻣뻣해져 타이밍을 못 맞춘 채 발이 땅에 닿는다. 제대로 웨이브 해서 두 발로 물을 콕 누르며 나오다 보면 물을 발로 차는 것처럼 보이니 ‘차라’고 표현한 것이다. 물에 들어가는 입수 킥은 더 이상하다. 도대체 어디를, 뭐를 차라는 말인가? 허공을? 이건 몸이 물속으로 ‘퐁!’ 들어갈 때 따라 들어가는 두 발이 마치 뭔가를 차는 것처럼 보이니 ‘킥’이라고 이름 붙인 것이다.

강사에게 질문해도 시원한 답이 없다. 자기는 어릴 때부터 그렇게 배웠고, 시키는 대로 하면 될 텐데 대체 왜 따지는가 싶었을 것이다. 그래서 ‘에라 모르겠다. 내 맘대로 해 보자’라며 혼자 연습했더니 몇 달 후 강사는 내가 거의 독학으로 완성한 접영을 보곤 시킨 대로 잘한다며 사람들 앞에서 칭찬했다.

가르칠 때 가장 중요한 것은 상대방의 눈높이다. 그런데 엘리트 출신들은 자기 눈높이로, 자기가 배운 언어로 가르치곤 한다. 하지만 모든 사람이 출중한 역량을 갖춘 건 아니다. 반대로, 무명 출신이 지도자로 성공하곤 한다. 자신이 힘든 시절을 보냈기에 상대방에 대한 이해의 폭이 넓고 눈높이를 잘 맞춰 가르치기 때문이다.

눈높이만 잘 맞추면 말 한마디로 모든 게 끝날 수도 있다. 우리 둘째가 인라인스케이트를 처음 접했을 때다. 겨우 중심만 잡고 좀처럼 앞으로 나가지 못해 쩔쩔매는 것을 보면서 열 살짜리 제 언니가 “지우개로 지우는 것처럼 힘줘서 밀어!”했다. 간결하고 정확한 최고의 레슨이었다. 아이는 그 길로 동네방네 누비고 다니기 시작했다. 나도 언젠가 배영 발차기가 안 된다고 하소연하던 사람을 “축구공 차듯이”란 한마디로 도와주었다.

그동안 시행착오를 겪으며 고생한 게 억울해서 푸념이 길어졌나 보다. 요즘은 유튜브를 보며 그동안 부족했던 부분을 채우고 있다. 강사들도 다른 이의 영상을 통해 자기 전달 방법을 객관화하고 표준화하며 더 정확하고 정교하게 가다듬는 것 같다. 확실히 수영 배우기가 쉬워졌다.

여성경제신문 박헌정 작가 portugal4@naver.com

관련기사

- [박헌정 더봄] 배 나온 40~50대, 수영 1년 배우면?

- [박헌정 더봄] 수영장 물은 똥물이래! 정말?

- [박헌정 더봄] 여름휴가 앞둔 7월의 수영장 풍경

- [박헌정 더봄] 수영이 중장년에게 좋은 결정적인 이유

- [박헌정 더봄] 총 들고 나타난 계엄군, 그들 죄목은?

- [박헌정 더봄] 곶감 직접 만들기···싸고, 맛있고, 재미까지!

- [박헌정 더봄] 노벨문학상 한강 작가를 팔아먹을 뻔

- [박헌정 더봄] 한국인 부부를 막아선 튀르키예 청소년들

- [박헌정 더봄] 이 좋은 곳을 떠나야 한다니

- [박헌정 더봄] 은퇴 부부 살기 좋은 도심 아파트 찾기

- [박헌정 더봄] 은퇴 부부 살기 좋은 전세 아파트 찾기

- [박헌정 더봄] 안세영의 배후 세력은

- [박헌정 더봄] 대필작가(Ghost Writer), 얼굴 없는 작가를 아세요?

- [박헌정 더봄] 휴가철 전주에 오면 먹어 볼 음식들

- [박헌정 더봄] 비행기 비즈니스석 무료 업그레이드 꿀팁

- [박헌정 더봄] 가난한 여인 훔쳐보기, 하야시 후미꼬의「방랑기」

- [박헌정 더봄] 유기견, 죽어야만 할까?

- [박헌정 더봄] 차알못 아재의 그랜저 하이브리드 사용 후기

- [박헌정 더봄] '꽃신' 김용익 작가를 만나다

- [박헌정 더봄] 그래도 나를 믿고 일 맡겨주니 고맙지

- [박헌정 더봄] 처갓집이야기 길게 하면 덜떨어져 보일까?

- [박헌정 더봄] 정전과 단수보다 무서운 일

- [박헌정 더봄] 규보 씨는 왜 밥을 샀을까?

- [박헌정 더봄] 꼰대는 인사하지 않는다

- [박헌정 더봄] 아버지는 나귀 타고 장에 가시고~♬

- [박헌정 더봄] 손에 돈을 쥐고 돈 걱정해요?

- [박헌정 더봄] 방콕 후아타케 수상마을, 시간이 멈추었나

- [박헌정 더봄] 행복한 태국 여행, 옥(玉)에 티는···

- [박헌정 더봄] 태국에서 100밧의 가치는?

- [박헌정 더봄] 맛의 낙원 태국에서도, 당당하다 김치찌개여!

- [박헌정 더봄] 태국 썽태우 타기 완전 정복

- [박헌정 더봄] 치앙마이행 야간 침대열차를 탔다

- [박헌정 더봄] 방콕에서 나흘 동안 빈둥대기

- [박헌정 더봄] 분위기 살리고, 살리고~! 다시 <해외 한 달 살기> 가자!

- [박헌정 더봄] “우리 선생님 참 착해”···도대체 ‘착한’ 게 뭘까?

- [박헌정 더봄] 옛날돈까스, 중년들 추억 돋는 소울 푸드

- [박헌정 더봄] 우리 동네에서 강력범죄가 발생한다면?

- [박헌정 더봄] 제주보다 동남아 여행이 싸다? 정말 그럴까?

- [박헌정 더봄] 동남아가 우리나라 70~80년대 같다던 어른들

- [박헌정 더봄] 팁 문화 도입에 반대하는 이유는

- [박헌정 더봄] 영어에 자신 없어 해외 자유여행 못 한다? 사실은···

- [박헌정 더봄] 영화 <말죽거리 잔혹사>를 보충 설명하자면

- [박헌정 더봄] 6000원짜리 잔치국수 맛집의 비결은

- [박헌정 더봄] 암 환자와의 대화법···가장 위로 되는 응원의 말은?

- [박헌정 더봄] 지역 연고 축구팀과 팬들의 기 싸움, 그 결과는?

- [박헌정 더봄] 믿지 못할 블로그 맛집···거짓말도 산업이 되는 시대

- [박헌정 더봄] 너무 오른 물가, 집밥 한 끼 단가를 계산해 보았더니

- [박헌정 더봄] 마트에서 주차선을 두 배 두껍게 칠했더니 생긴 일

- [박헌정 더봄] 중년 패션의 출발은 ‘헤어질 결심’

- [박헌정 더봄] 금주(禁酒) 6개월, 미처 예상치 못한 변화들

- [박헌정 더봄] 디지털 기기에 밀린···책의 전성기는 다시 올까

- [박헌정 더봄] 어제 먹던 국을 또 데워?···아침에 빵을 먹으면 좋은 점

- [박헌정 더봄] 명퇴한 친구와 여유롭게 점심 먹으며

- [박헌정 더봄] 서울 사람들은 지방을 몰라도 너무 모른다

- [박헌정 더봄] 서울 살다 내려오니 ‘시간 부자’가 되었다

- [박헌정 더봄] 은퇴하면 한적한 곳으로?···누구 맘대로?

- [박헌정 더봄] 서울에서 은퇴하고 지방으로? 덜 벌고 덜 쓰기 좋지

- [박헌정 더봄] 은퇴자 지방 이주기···나고 자란 서울 떠나다

- [박헌정 더봄] 脫서울 3년, 체감되는 지방 소외와 활력 저하

- [박헌정 더봄] 내 삶의 리듬에 약간의 변화, ‘낯선 곳 한 달 살기’

- [박헌정 더봄] 도토리 줍기, 이제 추억 속에 묻어두자

- [박헌정 더봄] ‘판매 단위’에 만족하세요?

- [박헌정 더봄] 잘하는 것과 좋아하는 것

- [박헌정 더봄] 직장 회식, 누구를 위한 향연인가?

- [박헌정 더봄] 각자도생, 제 갈 길 가는 중년

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (7)

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (6)

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (5)

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (4)

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (3)

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (2)

- [박헌정 더봄] 은퇴 후 대학원생이 되었다 (1)

- [박헌정 더봄] 수영장 텃세, 다들 극혐하는 수영장 꼴불견

- [박헌정 더봄] 누군가에게 내 이야기를 하는 기쁨!

- [박헌정 더봄] 포항제철 견학 가 보시죠, 엄청납니다

- [박헌정 더봄] 단풍 없이도 행복하던 설악산 단풍 여행

- [박헌정 더봄] 올가을 단풍은 대체 언제 드는 거야?