[최진이의 아취 단상(雅趣 斷想)]

5월의 사물, 소반

혼자있든 함께있든

고상하고 우아하게

신혼살림을 꾸린 지는 햇수로 9년이 되었다. 양가에서 혼인과 관련된 것은 최소한으로 하면 어떻겠느냐 말씀도 해주셨고, 당사자인 우리도 그러고 싶었던 터라 예단이나 폐백은 생략하고 혼수나 예물도 정말 필요한 것만 준비했다.

각자 부모님과 살던 집 마루에는 TV와 소파가 있었지만, 신혼집 마루에는 친정 아빠가 물려주신 진공관 전축을 두어 음악을 듣고 책을 읽을 수 있는 공간으로 비워두고 싶었다.

그러다 보니 처음부터 소파를 들일 생각도 안 하고 남대문 시장에 한복 만드시는 분께 부탁하여 조각보 형태의 방석을 맞춰다가 바닥에 깔았다. 마루에서의 좌식 생활을 위해 바닥에 두고 쓸 테이블도 필요했는데 방석을 맞추러 갔던 남대문에서 마침 발견한 소반이 마음에 들어 남편은 화형(꽃무늬) 소반을, 나는 사각 소반을 하나씩 골라 신혼살림에 보탰다.

꽤 운치가 있었다. 차나 간단한 간식을 곁들이는 독서 시간 메이트로 소반은 제격이었고, 손님들이 와도 다과상으로 부족함이 없었다. 가족이 소소하게 모여 생일 축하를 할 때는 케이크를 올리는 멋스러운 좌대가 되었다가, 첫째와 둘째 백일상과 돌상에도 올려 잔칫날 분위기를 잡아주는 등 일타쌍피를 넘어 일타N피를 하는 생활용품으로 자리매김했다.

아쉽게도 화형 소반은 너무 많이 사용해서 그런지 만듦새가 약해서 그런지 일 년 전쯤 다리가 부서져서 지금은 사각 소반만 남아있는데 나와 남편도, 우리 아이들도 여전히 소반을 좋아하고 곧잘 사용한다.

도서관에서 빌려온 책을 소반 위에 몇 권 올려놓고 아이들에게 책을 한 권씩 읽어주거나 아이들 친구들이 집에 놀러 오면 함께 나눠 먹으라며 간식을 올려두기도 한다.

아직은 두 아이가 작아서 가능한 일인 것 같은데 “오늘은 소반에서 밥 먹자” 하면 평소와 같은 메뉴인데도 아이들은 특별식 같은 느낌이 드는지 소반에 머리를 맞대고 앉아 신나서는 종알거리며 밥을 먹는다.

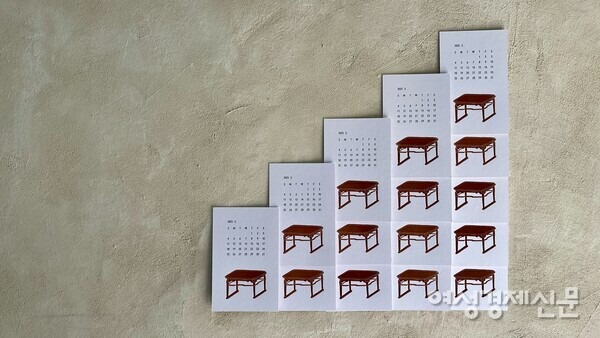

작년 여름, 2025년 레터프레스 달력을 만들기 위해 우리나라 전통 사물 열두 가지를 고르는 동안 몇몇 사물들은 처음부터 목록에 포함되었는데 그중 하나가 소반이었다.

누군가는 달력의 주제인 ‘아취(雅趣, 고아한 정취 또는 그런 취미)’에 생활용품인 소반에 한 자리 내어주는 걸 의아해할 수도 있겠다. 그러나 나에게 소반은 ‘아취’를 나타내는데 반드시 들어가야 하는 사물이었다.

권태롭고 때로는 비루하기까지 한 우리의 일상에 활력을 불어넣어 주고 생활을 이어 나가게 할 수 있는 것에는 개인의 의지나 집단적인 이벤트 같은 것들도 있지만 아름답고 정성스럽게 만들어진 생활용품 역시 그런 역할을 할 수 있다는 생각이 자리 잡고 있어서인 것 같다.

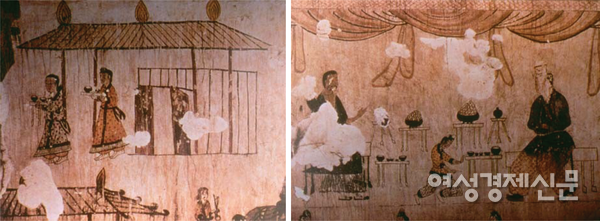

소반의 유래를 따라가다 보면 5~6세기 고구려 무용총 벽화에서 처음 그 흔적을 찾을 수 있다. 벽화에는 상에 음식을 담아 운반하는 여인들과 손님에게 상을 차려 대접하는 모습이 남아있는데, 여기에 그려진 음식상이 현재의 소반과 비슷한 기능과 모습을 갖고 있다. 이 상들은 조선시대에 와서 소반이라는 이름으로 보편적이고 본격적으로 사용되기 시작한다.

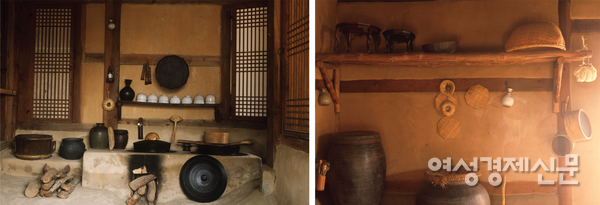

조선시대에는 음식을 만드는 부엌에 식사 공간이 따로 없었기 때문에 음식을 조리한 뒤 쟁반의 역할을 하는 소반 위에 올려 방으로 옮겨졌다. 방으로 옮겨진 소반은 온돌과 좌식 생활이 주를 이루었던 문화에 맞게 그대로 바닥으로 내려와 식탁의 기능까지 하게 된다.

대부분 상을 차리고 옮기는 역할은 여성들이 해왔으므로, 소반 위에 무거운 식기를 올리고도 쉽게 운반할 수 있도록 그 크기나 무게가 여성의 어깨보다 약간 넓어 들기 편안하게 했다. 또한 얇은 판재를 사용하여 무게를 줄였으며 다리와 운각(상판 아래에 댄 좁은 판)은 무거운 상체를 받칠 수 있도록 견고한 짜임 형식을 취했다.

소반은 조선시대에 들어 기능적으로도 발전했지만 유교 사상으로 남녀유별과 장유유서 같은 의식에 영향을 받아 겸상보다는 독상으로 차려지는 경우가 많았다.

1인 1상이다 보니 민가에서도 적어도 10여 개 이상의 소반을 보유하고 있었고, 부유한 가문에는 백여 개가 넘는 많은 수의 소반을 구비하고 있었다고 한다. 장터에서 거래되는 전문 소반상은 물론 소반을 지고 다니며 팔거나 대여하는 행상도 발달했으며 소반이 생활에서 널리 사용되었음을 짐작게 한다.

소반 종류도 상판의 모양이나 다리 모양, 만드는 지역, 쓰임새 등에 따라 모양도 이름도 가지가지여서 구경하는 재미만 해도 쏠쏠하다.

상판 모양에 따라 둥근 것은 원형반, 네모난 것은 책상반, 꽃 모양은 화형반, 각의 수에 따라 8각반, 10각반, 12각반으로 불리기도 하고 다리 모양에 따라 개의 다리처럼 안으로 휘어진 것은 ‘개다리소반’, 호랑이 다리처럼 구부러진 것은 ‘호족반’이라고 불린다.

지역에 따른 분류로는 상판과 다리가 제일 심플한 나주반, 다리 부분을 판으로 하여 중간 부분을 사각이나 다른 무늬로 조금은 투박하게 뚫어놓은 강원반, 다리 부분이 판인 것은 깅원반과 같지만 이 판의 면에 화려한 투각장식을 한 해주반, 다리와 운각 부분에 장식적인 무늬가 있는 통영반 등이 있다.

일반 민가에서는 이런 다양한 소반 컬렉션을 소장하긴 힘들었겠지만, 손님 접대를 위해 마련해 둔 여러 개의 소반을 부엌의 부뚜막 위쪽에 걸어 놓거나 집안 한 켠 어딘가에 쌓아서 보관했다고 하는데 이 모습을 상상해 보면 생활용품으로서의 소반 더미는 일종의 설치미술처럼 모양새가 멋들어지지 않았을까 싶다.

한때는 소반에 독상으로 식사 준비를 하는 것이 시대에 맞지 않고 비효율적이라는 이유로 비판도 받았다고 하지만, 사실 독상만큼 한 사람 한 사람을 존중해주는 고아한(고상하고 우아한) 상이 어디 있을까.

한 사람만을 위한 상을 차린다는 건 웬만한 애정과 관심이 있지 않고서야 쉽지 않은 법. 손때가 묻어 반들반들 윤이 나는, 게다가 모양새까지 근사한 소반에 차린 한 상을 받는 사람에게는 자기도 모르게 고아하고 멋들어진 취향이 배어들지도 모른다.

여성경제신문 최진이 레터프레스 작업자·프레스 모멘트 대표 press.pressmoment@gmail.com