[최진이의 아취 단상(雅趣 斷想)]

인터넷에서 한산모시 빗자루를 구입했다

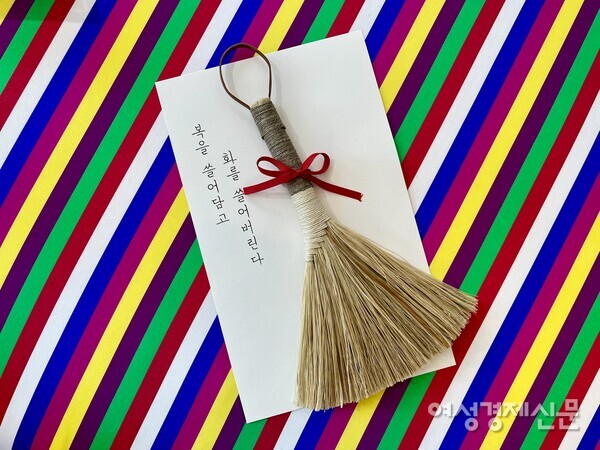

거기에 한 문장으로 요약된 빗자루의 의미

마음을 잘 쓸고 닦으면 복은 저절로 온다?!

나도 내 안에 이렇게 화가 많을 줄은 꿈에도 몰랐다. 아이를 낳기 전까지는···. 그리고 내 안에 화가 이렇게까지 끝도 없이 뻗어갈 수 있는 건지는 꿈에도 몰랐다. 둘째를 낳기 전까지는···.

이제는 가끔 걱정될 때도 있다. 내 안에 화가 그 끝을 모르고 무궁무진하게 우주 저편까지 나아갈지도 모른다는 생각에···. 마치 자라나는 아이들에게 유전자의 힘이 허락하는 한 뻗어나갈 가능성이 무궁무진한 것같이 말이다.

내가 작업실에서 사용하는 모시 빗자루를 구한 것은 22년 3월, 둘째 아이가 태어나기 며칠 전이었다. 초등학생일 때부터 사용해 왔던 손바닥만 한 폴리프로필렌 빗자루와 플라스틱 쓰레받기 세트를 혼수처럼 신혼살림에 보태어 책상 위의 지우개 가루나 작은 먼지를 치우며 잘도 쓰다가 세월이 세월인지라 하얗던 빗자루 솔은 잿빛이 되어있었고, 쓰레받기는 금방이라도 조각날 것처럼 잔무늬 같은 금이 가 있었다.

그러던 어느 날 베란다에서 키우던 화분에 흙이 쏟아져 빗자루로 흙을 쓸어모으다 쓰레받기가 떨어져 완전히 박살 났다. 그래, 이 정도면 쓸 만큼 썼다 싶었다. 쓰레받기는 분리수거함으로, 빗자루는 흙이 묻었으니 이왕 이렇게 된 거 베란다 용으로 사용해야겠다 생각하고 책상에서 쓸 새 빗자루를 찾기 시작했다.

세상은 넓고 빗자루는 많았다. 하지만 그중에 유독 내 마음에 쏙 들어온 빗자루는 저 멀리 남해에 살고 있는 어느 부부가 하는 잡화점에서 인터넷으로 판매하고 있는, 손잡이 부분이 검은 마 끈으로 묶여있는 한산모시 빗자루였다.

쓰레받기까지 달린 편리하고 저렴한 폴리 빗자루들에 비하면 손바닥만 한 모시 빗자루는 상당히 고가에 해당했다. 그럼에도 불구하고 내 마음은 한산모시 빗자루만을 바라고 있었다. 정갈하게 손으로 직접 묶은 모시 빗자루를 쓰면 왠지 내 책상이 더 깔끔해질 것만 같았다. 쓰레받기는 없었지만 대신할 종이나 받침 같은 건 많으니 아무래도 상관없다고 생각했다.

며칠 뒤 집에 도착한 모시 빗자루는 그 이후로 지금까지 연필로 그림을 그리다 지우개로 지우고 나면 팔꿈치에까지 들러붙는 지우개 가루나 판화를 찍기 위해 조각도로 깎아낸 고무판의 조각들을 청소하는 데 아주 유용하게 쓰이고 있다.

신기한 건 이 빗자루로 책상을 쓸고 나면 내가 했던 기대처럼 더 정갈하게 정돈되는 것 같은 느낌이 든다는 거다. 빗질하는 찰나의 그 움직임이 어떤 기운을 들고남에 영향을 미치는 걸까?

작업실이 생긴 이후로는 모시 빗자루로 넓어진 책상도 쓸고, 레터프레스 기계와 그 주변도 쓸고, 책장도 쓸고 하다 보니 빗자루 솔이 지저분해졌다. 조물조물 솔을 문질러가며 빨았더니 다 마르고 난 뒤에는 자기 전에 머리를 감고 자면 다음 날 아침 뻗치는 것처럼 살짝 뻗쳐있긴 하지만, 여전히 제 역할을 충실히 하고 있다.

그러다 작년에 아이들 책상이나 주변을 직접 쓸 수 있게 모시 빗자루를 하나씩 사줘야겠다 싶어 찾다 보니 구매할 당시에는 보지 못했던, 한 문장으로 요약된 빗자루의 의미를 발견했다.

'복을 쓸어담고 화를 쓸어버린다.'

이거였구나! 빗자루를 쓸 때마다 내 안에 응어리나 쌓여 왔던 것들이 조금은 덜어지고 마음이 편해지는 것 같은 느낌. 하긴 뒤돌아보면 모시 빗자루로 청소할 때만 그런 느낌이 나는 건 아니었다. 모시 빗자루가 됐든, 폴리 빗자루가 됐든, 청소기가 됐든 할 때는 귀찮아도 청소하고 주변을 정리하고 나면 뭔가 새로 시작할 수 있을 것 같은 느낌도 들고, 살짝은 여유가 생기는 느낌이 늘 기다리고 있었다.

그러고 보니 복이라는 건 내가 가만히 기다리면 오는 것이 아니었다. 게다가 내 마음에 화가 가득 들어찼을 때는 복이 들어올 수가 없었다. 받아들일 준비가 되어있지 않으니까 말이다. 내가 쓸고 닦은 마음에 여유가 생기면 복은 언제 들어왔는지도 모르게 살며시 자리 잡고 앉아 있었다.

어쩌면 복이라는 건 밖에서 굴러들어 온 것이 아니라 늘 내 속에 머물고 있던 것인지도 모르겠다. 무탈하고 사고 없는 평범한 일상들이 돌아보면 그 순간순간들이 복 그 자체였다. 내가 공들여 가꾸고 살피고 노력해서 만드는 마음가짐과 자세, 태도, 습관 같은 것들이 결국 내 안에 복을 발견하게 해주는 셈이었다.

이런 생각을 하다 보니 한국의 전통 사물들을 다루는 2025년 달력 ‘아취(雅趣, 고아한 정취 또는 그런 취미)’에도 모시 빗자루를 넣고 싶었다. 특히 봄이 슬슬 자태를 드러내어 시작의 기운이 물씬 나는 3월에 빗자루만큼 어울리는 사물은 없었다.

둘째를 낳기 전으로 돌아가 보자. 나는 필요에 의해 모시 빗자루를 마련하긴 했으나 어쩌면 계시 같은 것이 있었는지도 모른다. 앞으로 나에게 밀려올, 단전에서부터 올라오는 화와 분노를 쓸어줄 무언가를 구비해놓으라는···.

물론 아이들에게 화가 나는 상황에서 모시 빗자루를 내 눈앞에 가져다 놓는다고 해서 마술지팡이 마냥 갑자기 그 화가 다 사라져 아이들에게 감정이 제거된, 이성적인 훈육이 바로 가능해지는 건 절대 아니다. 하지만 내 안에 화가 저 멀리 우주로 향해 뻗어가기 전에 모시 빗자루로 쓸고 닦으며 마음의 준비를 할 수는 있다.

내가 피곤하거나 아이들이 피곤하면 서로 짜증이나 화를 내기 쉬우니 그렇지 않도록 컨디션을 관리하고, 갈등이 생길 수 있는 상황을 최소화할 수 있게 대비하고, 나는 언제 왜 화가 나는지 먼저 생각해 보고, 화가 났을 때 어떻게 말하면 좋을지 연습하는 거다. 그런 마음의 여유를 가질 수 있게 미리 내 주변과 마음을 정리해 두는 것이 결국 무탈하고 사고 없는, 복이 있는 일상을 만드는 방법이구나 싶다.

오늘도 나는 아이들에게 모시 빗자루를 하나씩 쥐여주고 자기 자리를 정리하는 방법을 알려준다. 몇 번을 알려줬는데도 아직은 정리에 서툰 아이들이다. 정리뿐이랴···.

양치하면서 돌아다니지 않기, 바른 자세로 밥 먹기, 서로 싫어하는 행동하지 않기, 원하는 게 있으면 때 부리지 않고 말로 전하기, 다른 사람에게 친절하게 대하기··· 수도 없이 많은 일을 알려주고 또 알려준다. 어쩌면 아이들에게 하는 말은 나에게 하는 말인지도 모른다.

우리가 할 수 있는 일은 각자의 손에 빗자루를 하나씩 들고 매일같이 반복해서 쓸고 닦아보는 거다. 그렇게 쓸고 닦고 실천하다 보면 화보다는 복이 조금 더 많이 차지하는 일상이 있을 것이다.