[신율의 정치In]

낙동강 벨트에 보수 결집

與 당권 이성적 판단 필요

당은 정권 재창출이 목표

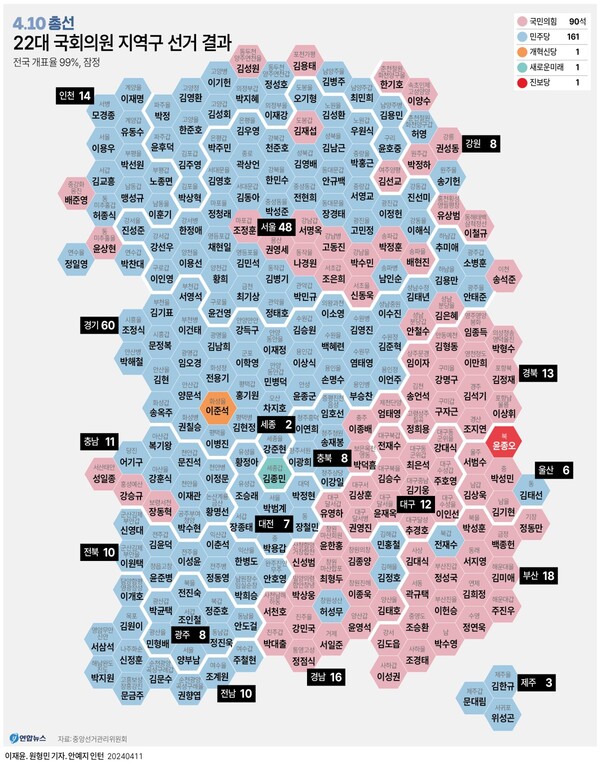

선거가 끝났지만 양당은 뒷맛이 영 개운치 않은 모양이다. 국민의힘이야 참패했으니 당연히 그렇겠지만 대승을 거둔 민주당마저도 뒷맛이 개운치 않은 것 같아 특이하다고 할 만하다. 민주당이 꺼림칙하게 느끼는 이유는 민주당 자체만으로 180석 이상을 확보하려 했지만, 이 계획이 틀어졌기 때문이라는 소리가 있다. 그런데 민주당의 계획이 틀어진 것은 이재명 대표나 민주당 선대위의 탓은 아니라고 생각한다.

180석 확보에 가장 중요한 역할을 할 수 있는 낙동강 벨트가 무너진 것은 이재명 대표나 민주당 선대위의 잘못된 전략 때문이 아니라 문재인 전 대통령의 유세장 등장과 무관하지 않다는 분석이 많기 때문이다. 한동훈 위원장의 “개헌 저지선을 확보해 달라”는 주장이 먹혀 보수 결집이 일어나 낙동강 벨트 수성에 국민의힘이 성공했다는 주장도 있기는 하지만 이런 주장이 설득력을 가지기 위해서는 왜 유독 낙동강 벨트에서만 한동훈 위원장의 절박함이 먹혔는가를 설명할 수 있어야 한다.

만일 한 위원장의 절박함이 보수들을 결집시켰다면 그런 결집은 낙동강 벨트에서뿐 아니라 충청 지역에서도 일어났어야 했다. 그런데 유독 낙동강 벨트에서만 민주당이 전패하다시피 했기 때문에 문재인 전 대통령의 유세장 등장이 민주당의 낙동강 벨트 패배의 원인이라는 주장이 설득력을 얻을 수밖에 없다. 문 전 대통령이 등장하니까 문 정권에 대한 안 좋았던 기억이 떠올라 보수들이 결집했다는 분석이 그것이다.

지난번 칼럼에서도 독자 여러분께 말씀드렸듯이 문 전 대통령의 총선판 등장은 본인을 위해서도 민주당을 위해서도 현명한 선택은 아니었다. 이런 이유에서 민주당 지도부는 계획이 어긋났다는 책임에서 자유로울 수 있다고 생각한다. 비록 참패했지만 국민의힘 지도부도 모든 책임을 뒤집어쓸 필요는 없다고 생각한다. 그 이유는 이렇다.

이번 총선에서 여론의 흐름이 결정적으로 바뀐 계기는 이종섭, 황상무 그리고 ‘대파’ 문제의 발생이었다. 그 이전까지의 여론의 흐름은 국민의힘에 우호적이었다. 이런 문제들이 터졌을 때 대통령실이 제때 반응했다면 이런 흐름은 유지됐을 것이다. 하지만 늑장 대응으로 문제를 오히려 키웠다. 지연된 정의가 정의가 아니듯, 늑장 수습은 수습이 아니다. 문제 해결의 열쇠는 대통령실이 쥐고 있는데 대통령실의 대응이 이렇듯 늦으니 국민의힘 지도부도 손을 쓸 방법이 없었다.

따라서 이번 참패의 원인은 대부분 대통령이 제공했다고 할 만하다. 그럼에도 한동훈 비대위원장은 참패의 책임을 지고 물러났다. 상황이 이러니 이제 국민의힘 내부에서는 당권을 두고 친윤과 비윤 간의 갈등이 다시 재현될 소지가 농후하다. 이런 상황에서 가장 필요한 것은 합리적이고 이성적 판단이다. 친윤이 과연 당권 경쟁에 나서야 하는가 하는 점이 의문이라는 뜻이다. 윤 대통령은 현재와 같은 시점에서 당에 대한 장악력을 높이려고 무리하면 안 된다. 무리하면 할수록 당내 의원들의 반발은 거세질 것이고 그렇게 되면 장악력도 소용없게 되고 오히려 대통령의 입장만 난처하게 될 것이기 때문이다.

벌써부터 ‘김건희 여사 특검법’과 ‘채 상병 특검법’은 통과될 것이라는 말들이 나오는데 이런 소리가 나오니까 당에 대한 장악력을 높여야 한다고 생각한다면 이는 오해다. 만일 이 두 특검법안이 제출되고 본회의를 통과한다면 대통령은 또다시 거부권을 행사할 텐데 그 이후 재의 과정에서 이른바 ‘반란표’가 나오게 되면 당에 대한 장악력은 고사하고 급속하게 레임덕 국면에 빠질 수 있다. 즉 당에 대한 장악력을 높이려 해 봤자 성공하기 어렵고 오히려 잡음만 키워 특검법 재의 과정에서 ‘반란표’만 나오게 만들 수 있다는 것이다.

그렇기 때문에 대통령과 대통령실의 가장 합리적이고 이성적인 선택은 당 대표로 친윤을 다시 앉히려는 꿈을 포기하는 것이다. 여기서 더 중요한 점은 이제부터 대통령이 바라보는 것과 국민의힘이 바라보는 곳이 서서히 달라질 것이라는 점이다. 대통령은 임기를 성공적으로 마치는 것이 목표지만 당은 정권 재창출이 목표라는 것이다. 이런 목표의 차이도 대통령은 생각해야 한다. 권력은 영원하지 않다는 점을 기억하는 것이 합리적이라는 말이다.

※외부 필진의 칼럼은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

신율 명지대 정치외교학과 교수

한국국제정치학회 부회장

한국세계지역학회 부회장

한국국제정치학회 총무이사

통일부 정책자문위원