치매 원인으로 알려진 '베타 아밀로이드' 단백질

이를 제거해 주는 치매 신약 에자이의 '레켐비'

임상 결과 흑인이 백인보다 아밀로이드 수치 ↓

그럼 왜?···고지방 식습관에 따른 발병률 주목

일본의 제약사 에자이(Eisai)가 개발한 치매 신약 레켐비(성분명 lecanemab·레카네맙)에 대한 약효가 인종별로 차이가 크게 발생하는 것으로 나타났다. 치매는 베타 아밀로이드(beta-amyloid)라는 단백질이 뇌에 얼마나 축적하느냐에 따라 발병률이 차이가 난다는 게 현재까지 알려진 발병 원인이다. 그런데 학계에선 흑인과 백인 간 치매 치료제 효능 차이를 두고 인종별 '식습관'이 원인이라는 흥미로운 논쟁도 이어지고 있다.

9일 에자이에 따르면 최근 개발된 레켐비의 효과가 백인과 비교하면 흑인이 떨어진다는 연구 결과가 나왔다. 연구 결과를 보면 레켐비를 개발할 당시 임상 시험을 진행했는데, 흑인 지원자의 49%가 약효 기준치를 충족하지 못한 반면 백인은 22%가 미달한 수치를 보였다.

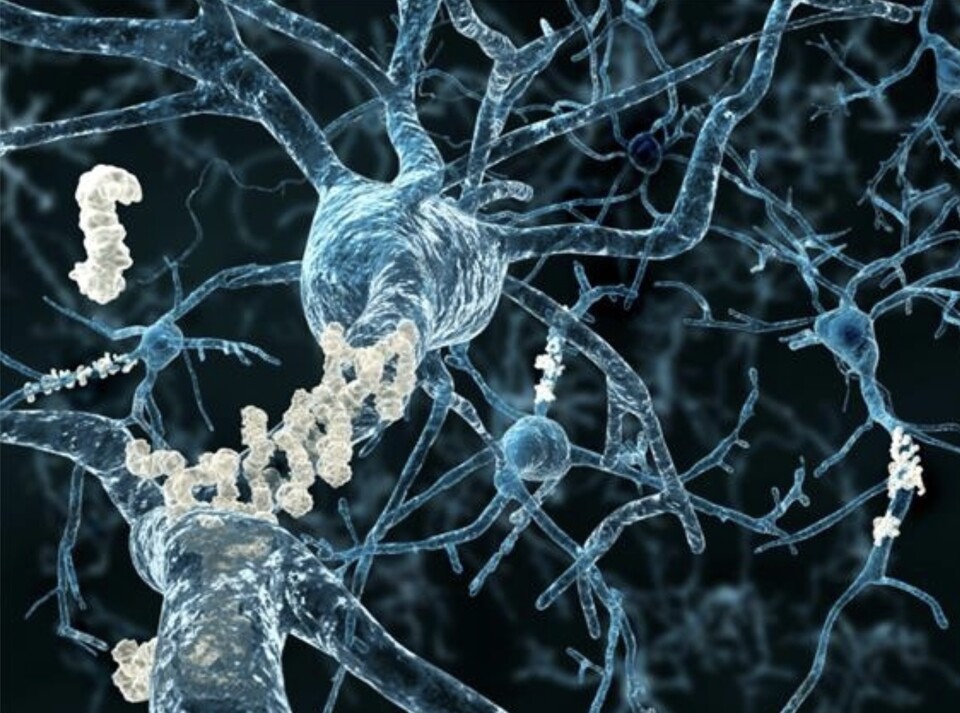

레켐비는 치매 발병 원인으로 알려진 베타 아밀로이드 단백질을 제거해 주는 효과가 입증돼 최근 미국식품의약국(FDA) 허가를 받았다. 베타 아밀로이드는 치매 환자의 뇌에 축적되는 단백질이다. 아직 치매 발병에 대한 정확한 원인은 밝혀지지 않았다. 다만 다수의 치매 환자의 뇌에 베타 아밀로이드 단백질이 축적되는 게 확인됐다.

최근 의학계에선 레켐비 출시와 함께 인종별 치매 발병 정도와 치료 효과에 대한 차이점에 주목하고 있다. 치매 발병률에서도 인종별 차이가 발생했기 때문이다. 현재까지 밝혀진 바로는 베타 아밀로이드 단백질의 유무가 치매의 발병률 및 치료 효과를 결정짓는 키포인트인데, 흑인은 백인보다 베타 아밀로이드 단백질을 생성하는 요인 자체가 적은 것으로 나타났다. 애초에 흑인은 베타 아밀로이드 축적률이 적은데 그렇다면 레켐비 효과도 흑인에게 더 잘 나타나야 했다는 것이다.

미국 쿠마르러시의과대학(University of Kumar B Rush) 리사 반스(Risa Vans) 박사는 2015년 한 연구보고서를 통해 백인이 치매의 주요 원인으로 알려진 알츠하이머 관련 단백질을 보유할 가능성이 흑인에 비해 높다고 밝혔다. 흑인이 백인보다 베타 아밀로이드가 적다는 사실이 처음으로 알려진 것이다.

비슷한 시기에 캘리포니아 어바인대(University of California, Irvine) 조슈아 그릴(Joshua Grill) 박사는 레켐비 임상 시험과 초기 항아밀로이드 약물 임상 시험을 분석한 결과, 흑인은 뇌의 아밀로이드 양이 임상 시험 기준치보다 낮아 임상 시험에서 탈락할 가능성이 높다는 사실을 발견했다.

일각에선 베타 아밀로이드 단백질 생성 정도 외에 '식습관' 차이가 인종별 치매 발병률과 치료 효능에 원인이 될 수 있다는 추측도 나온다.

흑인의 '고지방 식습관' 치매 발병률 높여

'배타 아밀로이드' 축적, 치매 원인 중 일부

치매 발병 원인의 연구 접근법 다양화해야

쿠마르러시의과대학(University of Kumar B Rush) 라잔(Rajang) 교수팀이 네덜란드 암스테르담에서 열린 '2023 알츠하이머협회 국제컨퍼런스(AAIC)'에서 발표한 자료를 보면 미국 동부·남동부에 거주하는 중남미 출신 히스패닉계와 흑인이 치매 발병률이 상대적으로 높게 나타났다.

이 연구팀은 미국 전역 65세 이상 노인의 알츠하이머병 유병률을 조사하기 위해 시카고 보건 및 노화 프로젝트(CHAP)의 인지 데이터와 국립보건통계센터(NHCS) 인구 추정치를 연구에 활용했다.

연구는 미국 3183개 카운티 단위에서 처음으로 치매 환자 추정 유병률을 조사한 것으로 해당 데이터는 알츠하이머 앤드 디멘시아(Alzheimer's & Denimeria) 저널에 게재됐다. 65세 이상 인구 1만명 이상인 카운티 중 치매 유병률이 높은 곳은 마이애미 데이드 카운티, 플로리다, 티모어 시티, 메릴랜드, 뉴욕 브롱크스가 각각 16.6%로 집계됐다.

발표 자료를 보면 미국 동부와 남동부 지역 거주 주민의 인종 구성과 치매 발병률 사이의 연관성이 있는 것으로 분석됐다. 라잔 교수는 "미국 사회의 특성상 흑인이나 히스패닉계에서는 고지방 식이습관 등으로 인해 심혈관계질환이 발생할 가능성이 높다"면서 "또한 이들 인종이 교육을 받을 기회가 상대적으로 적다는 점에서 치매 발병률과의 연관성이 있는 것으로 추정된다"고 설명했다.

실제 고지방 음식이 치매 발병에 악영향을 끼친다는 연구 결과도 상당수 존재한다. 프랑스 보르도대학 세실리아 사미에리 교수 연구진이 지난해 600명의 노인을 대상으로 식습관을 5년간 추적한 결과 치매 노인은 대부분 소시지나 햄처럼 가공된 육류를 주로 섭취했다. 특히 이때 감자칩이나 감자튀김, 술, 쿠키와 케이크를 함께 곁들인 것으로 확인됐다.

반면 치매에 걸리지 않은 노인은 고기를 먹을 때에도 채소와 과일, 해산물 등 다양한 음식을 함께 섭취한 것으로 조사됐다. 연구팀은 논문을 통해 "베이컨이나 햄, 소시지 등 가공육을 얼마나 많이 먹느냐보다 얼마나 자주 먹느냐의 빈도가 치매 위험을 더 높일 수 있다"고 설명했다. 이어 "육류를 제외한 건강한 음식이 다양하게 조합된 식단은 치매 위험성의 감소와 연관성이 있다"고 분석했다.

이 연구팀은 "베타 아밀로이드 단백질 축적률에 따른 치매 발병률이 지금까지 알려진 원인"이라면서도 "다만 인종별로 크게 보면 단백질 축적으로는 설명할 수 없는 발병률 차이점이 보이는 것이 사실이다. 식습관 차이점으로 확대해서 보면 그 이유가 무엇인지 명확히 알 수 있다. 치매 발병률 원인 접근에 대한 연구 방법을 다양화해야 한다"고 지적했다.