수입 원유엔 3% 유지하며 일부 품목 인하

20조원대 세수 포기 못해 '대증 요법' 일관

돼지고기, 밀가루 등 최근 가격이 급등한 일부 수입 품목에 대한 관세율을 인하하는 물가 안정화 대책이 근원적인 처방과는 거리가 멀다는 지적이 일고 있다. 정부는 이번 조치를 통해 소비자물가상승율을 0.1%포인트 낮춘다는 계산이면서도 원유로부터는 세수 짜내기에 골몰하는 이중적인 모습을 보이고 있다.

31일 한국은행 월간 통계에 따르면 2022년 연간 물가상승률은 4.5%를 기록할 전망이다. 한은은 지난 2월 3.1%를 내다봤으나 3개월 만에 1.4%포인트나 상향 조정했다.추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 전일 경제관계장관회의를 열고 돼지고기, 밀가루 등 7개 품목에 할당관세(0%, 영세율)를 적용한 배경이다.

기획재정부 계산대로라면 수입 돼지고기는 현재 22.5~25% 관세율이 0%로 낮아지고 판매자들이 최종 소비자 가격을 최대 20% 낮출 수 있는 여지가 생긴다. 한 돈당 3만원에 육박하는 돼지고기 값에 분노한 민심부터 달래겠다는 포석이다.

또 이와 함께 정부는 앞으로 부가가치세 면제 품목을 늘리면 월간 물가상승률을 0.1%포인트 낮출 수 있다는 계산이다. 그러나 이같은 국지적인 대증 요법만으로 국외적 요인이 더 큰 비용 인상 인플레이션을 잡기는 어려운 실정이다.

코로나19 이후 수요 회복과 더불어 물가가 크게 치솟은 원인은 국제유가 급등 때문이다. 한은 추산 결과 지난 2월 배럴당 85달러였던 원유 도입 단가는 5월에는 102달러로 20%나 올랐다.

한은이 추청한 4.5%라는 예상물가상승률은 러시아-우크라이나 전쟁이 점차 완화된다고 가정한 결과다. 즉 전쟁으로 공급이 부족해진 유류 가격이 완제품·서비스 가격을 밀어올리는 현상을 완화하기 위해선 역관세 품목인 원유에 대해서도 할당관세를 적용해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

역관세란 가공단계가 낮은 물품의 관세율이 가공단계가 높은 물품의 관세율보다 높은 현상을 뜻한다. 대부분의 국가가 국내산업을 보호하기 위하여 수입완제품에 높은 세율을 부과하지만 국내로 수입되는 원유엔 3%의 역관세가 따라 붙어 생산자와 소비자 부담으로 고스란히 전가되고 있다.

그럼에도 정부가 원유 관세를 낮추지 못하는 것은 세수(稅收) 때문이다. 관세는 종가세여서 원유 도입단가가 증가한 만큼 천문학적인 세수로 이어진다. 특히 수입 원가 상승에 환율 상승까지 겹치는 지금이 바로 기재부 입장에선 부족한 세수를 메울 절호의 기회란 뜻이다.

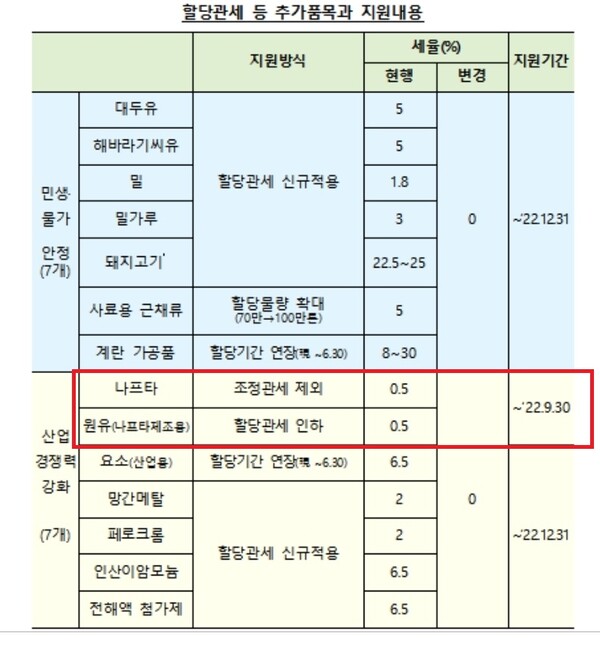

전일 기재부가 발표한 관세율 조정 방침에도 이런 의도가 고스란히 드러난다. 구체적 내용을 보면 수입 나프타는 올해 9월까지 조정관세 대상에서 제외돼 영세율이 적용된다. 반면 국내에서 나프타 제조용으로 쓰이는 원유에는 같은 기간 0.5%의 할당관세가 적용된다.

문제는 이같은 할당관세 인하가 예외적으로만 적용된다는 점이다. 원유에 대한 관세율은 2004년 4월에서 2008년까지 1%로 내린 할당관세율이 적용되다가 2009년 3월부터 3%로 오른 뒤 13년여째 이어져 오고 있다. 이뿐 아니라 국내에 수입되는 원유와 석유제품엔 리터당 16원의 수입부과금이 부과되고 있다. 원료용 중유에는 현재 리터당 17원의 개별소비세가 붙는다.

대한석유협회 추산에 따르면 1%의 관세율이 적용되던 2006년 석유로부터 정부가 벌어들이는 세수가 21조원으로 국세 총액의 약 19%에 달했다. 단일 품목 최대 비중으로 전체 에너지에 부과되는 세금의 90% 이상을 차지하지만 연도별 세수는 밝혀진 바가 없다.

정부가 세수 공개를 극도로 꺼려왔기 때문이다. 김영민 기재부 산업관세과장은 여성경제신문과의 통화에서 "3% 관세율은 수입품목에 처음부터 붙는 것이기 때문에 이번 인플레이션 요인이 되지 못한다"면서도 "관련 세수 통계는 비공개가 원칙이기 때문에 알려드릴 수 없다"고 말했다.