투자수익 90% 모호성에 커지는 위기감

천문학적 국익 손실, 제조업 공동화 우려

정상회담서 반드시 적극적 대처 있어야

한미 통상협상이 극적으로 타결된 지 한 주가 훌쩍 지났지만 찝찝한 부분에 대한 실무진 차원의 확인이나 구체적인 이해 득실을 따지는 작업이 전혀 이뤄지지 않고 있다는 지적이 나온다.

특히 대미 3500억 달러 투자수익 90% 관련, 한국 정부는 미국 내 재투자 개념이라는 입장이지만 ‘수익의 90% 미국 몰수 가능성’이 계속해서 거론돼 논란이다. 만약 사실이라면 천문학적인 국익 손실은 물론 국내 제조 수출기업의 공동화 현상 우려가 번지고 있다.

김정관 산업통상자원부 장관은 지난 5일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 한미 무역 협상 결과와 관련해 대미 투자펀드 수익의 90%를 미국이 가져간다는 관측에 대해 “상식적이지 않다”면서 계속 협상할 여지가 있다고 언급했다.

김 장관은 당초 무역 협상 직후 “사실이 아니다”는 분명한 입장을 밝혔지만 이젠 한 발 물러서 흐름을 더 지켜봐야 한다는 관망적인 태도로 바뀐 모습이다.

대통령실은 투자수익 90% 입장을 ‘재투자’로 이해하고 있다. 김용범 대통령실 정책실장은 “미국이 어떤 생각을 하는지 합리적으로 추론하기가 쉽지 않다”며 “우리가 해석하기로는 기본적으로 재투자 개념일 것 같다”고 말했다. 즉 한국 기업이 수익을 가져간 후에 미국 내에서 재투자를 하는 개념이라는 이야기다.

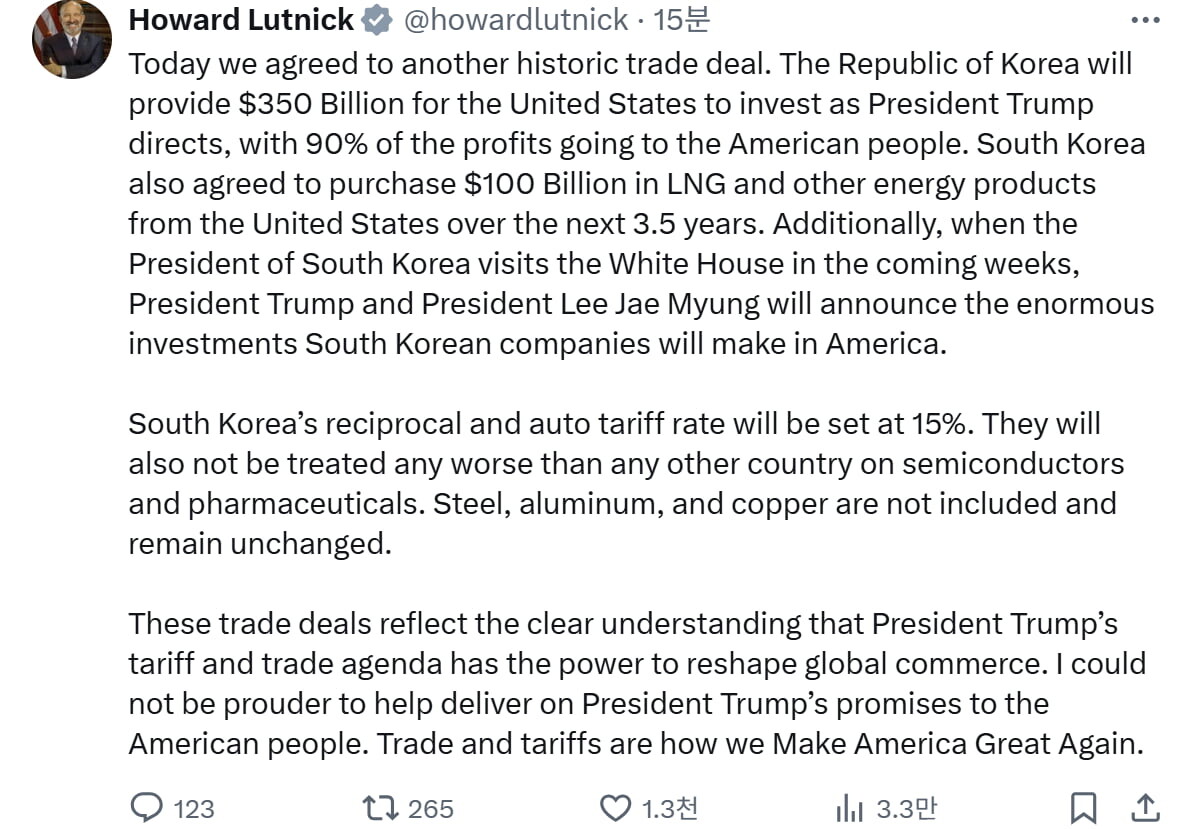

반면 미국은 한국의 대미 투자수익 90%는 미국 정부에 전달될 것이라고 분명한 입장을 피력하고 있어 논란이다. 백악관이나 협상 주체였던 하워드 러트닉 장관이나 일관적인 입장이다.

캐롤라인 래빗 백악관 대변인은 “한국은 트럼프 대통령의 지시에 따라 미국 산업 활성화를 위해 3500억 달러를 투자하기로 합의했다”며 “그 수익의 90%는 미국 정부에 전달되어 미국의 부채 상환과 대통령이 선택한 중요 문제에 사용될 것”이라고 강조했다.

러트닉 장관은 ‘90% 이익은 미국 사람에게 갈 것’이라며 더 구체화했다. 그는 지난달 30일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 ‘The Republic of Korea will provide $350 Billion for the United States to invest as President Trump directs, with 90% of the profits going to the American peaple’, 즉 대한민국은 트럼프 대통령의 지시에 따라 미국이 투자할 수 있도록 3500억 달러를 제공할 것이며 수익의 90%는 미국 국민에게 돌아간다고 명시했다.

미국의 초당파적 외교·안보 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)는 한미 협상 결과에 대해 “불분명하다”고 평가했다. 3500억 달러 투자 이야기는 나왔지만 이 자금을 어디서 구해올 것인지, 한국 내 기업들이 이에 동의하고 낼 수 있는 상황인지에 대해 확실치 않다는 것이다.

특히 CSIS는 ‘South Korea ceded all the leverage in the negotiations by not retaliating against Trump`s reciprocal tariffs(한국은 트럼프의 보복 관세에 맞대응하지 않음으로써 협상에서 모든 지렛대를 내주었다)’고 평가했다. 즉 한국이 협상에서 자국에 유리한 모든 수단을 스스로 포기해버렸다는 뜻이다. 이를 고려하면 재투자 개념보단 미국 귀속 가능성이 더 높다는 분석이다.

밤낮 미국 현지 협상에 임하고 러트닉 동선을 따라 긴급 유럽행까지 불사한 결과가 이같이 구체성이 결여된 내용이라는 게 뒤늦에 알려지자 한국의 경제 주체들은 불안감과 실망감을 쏟아내고 있다.

특히 협상 후 시일이 7일이나 지났는데 협상 결과의 모호한 부분에 대한 즉각적인 확인 작업과 정부 차원의 대응이 부재한 점도 이재명 정부의 외교 역량과 협상력에 물음표를 던지는 대목이다.

한 외교 전문가는 “한미 협상 결과를 뜯어보니 각론은 고사하고 총론마저 제대로 뼈대가 세워지지 않은 듯한 모습에 큰 위기감이 든다”며 “트럼프식 모호함이 독이 되지 않게 하려면 다가오는 한미 정상회담과 외교 실무진 차원에서 모니터링과 적극적인 대처가 필요하다”고 일갈했다.

여성경제신문 유준상 기자 lostem_bass@seoulmedia.co.kr

관련기사

- 태양광 늘릴수록 국내업체 줄폐업, 왜?···“중국산이 싹쓸이”

- 핵추진 잠수함, 한미 정상회담 ‘안보판 마스가’ 카드로 급부상

- “韓, 쌀 시장 역사적 개방을 할 것”···李정부와 엇갈린 백악관 발표

- 트럼프, 韓상호관세 ‘25%→15%’ 행정명령 서명···8월 7일 발효

- 사실상 한미 FTA 무력화···정상회담선 ‘안보 청구서’ 내민다

- 관세 협상, 韓이 日보다 잘했나?···“GDP·車 계산시 손실 막대”

- 美 최혜국 약속 믿어도 될까?···韓 반도체 면제도, 조건도 '불확실'

- [깐팩] 美 3500억 달러 ‘백지수표’ 굳히기···정상회담 ‘합의문’ 없는 이유