장기요양 수가 틀 안에 갇힌 처우

요양보호사 ‘기관 재량’ 제도 사각

“수가 세분화, 인건비 비율 명시”

요양시설에서 일하는 요양보호사 A씨는 매달 같은 업무를 하지만 임금이 달라질 때가 있다. “올해 수가 인상분이 적다더라”는 원장의 말이 전부였다. 같은 공간에서 일하는 사회복지사나 시설장은 근속연수에 따른 임금 테이블이 있지만 요양보호사에겐 없다. 요양보호사 인건비는 장기요양 수가 안에서 ‘기관이 자율적으로 책정’하게 돼 있기 때문이다.

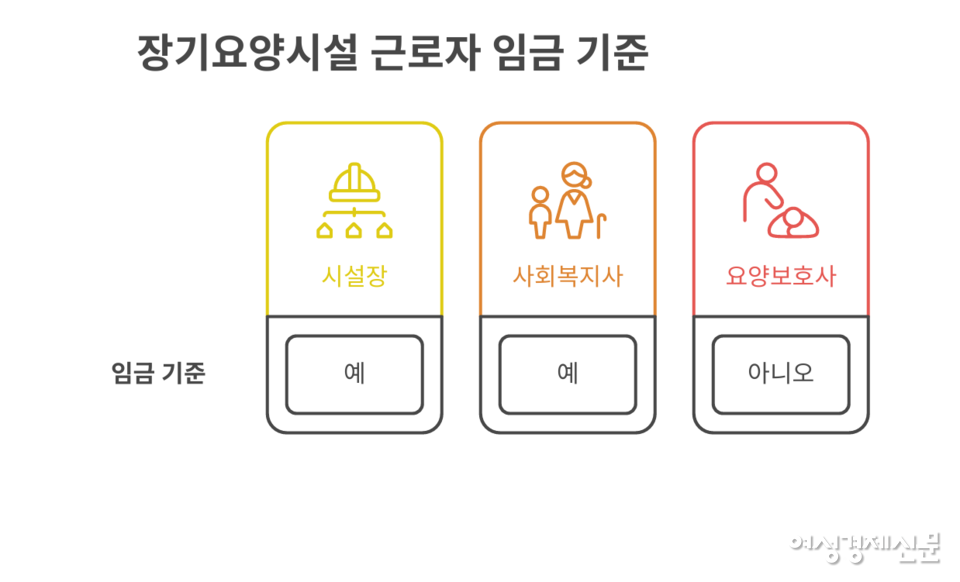

15일 여성경제신문 취재를 종합하면 요양원 등 장기요양기관은 보건복지부 고시에 따라 매년 ‘장기요양 급여비용(수가)’을 기준으로 운영된다. 이 수가 안에는 인건비, 운영비, 간접비 등이 포함돼 있다. 그런데 이 중 사회복지사, 간호조무사, 물리치료사, 시설장 등은 ‘인건비 기준’이 정부에 의해 일정 부분 설정돼 있는 직종이다. 예컨대 시설장의 경우 근무 경력에 따라 임금 기준이 있고 사회복지사 역시 최소 인건비 기준을 제시하고 있다.

한데 요양보호사는 예외다. 급여를 얼마로 책정할지는 기관 재량에 맡겨져 있다. 법이나 지침 어디에도 ‘요양보호사는 경력 5년차일 경우 얼마 이상을 지급해야 한다’는 기준이 없다. 결과적으로 전국 요양시설 곳곳에서 요양보호사 임금은 최저임금 수준에 머무는 경우가 많다.

전문가들은 요양보호사 임금 문제를 수가 운영 방식 자체에서 찾는다. 요양기관의 수익 구조는 장기요양보험 수가를 기반으로 한다. 보건복지부가 매년 장기요양급여비용위원회(수가위)를 통해 정한 수가가 고정되면 그 안에서 인건비, 식대, 공공요금, 감가상각비 등 운영 전반을 감당해야 한다.

문제는 수가 항목이 ‘총액 기준’이어서 기관이 자율적으로 지출 항목을 조정할 수 있다는 점이다. 인건비 비율을 법적으로 강제하지 않으니 시설은 인건비를 줄여 운영 수지를 맞추려 한다. 이때 ‘가장 줄이기 쉬운’ 인건비가 바로 요양보호사 몫이다.

한 장기요양기관 원장은 “수가가 정해져 있는 상황에서 사회복지사나 시설장은 정해진 기준대로 임금을 줘야 하니 결국 변동 가능한 건 요양보호사 임금밖에 없다”고 했다.

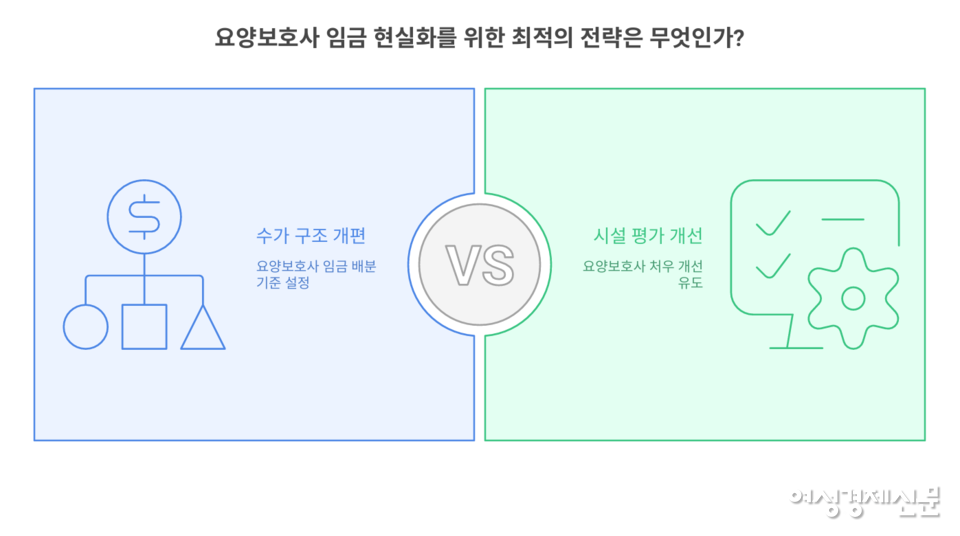

수가 구조 개편 없이는 요양보호사 임금 현실화는 어렵다는 목소리가 커지고 있다. 우선 수가 내 인건비 항목을 세분화해 요양보호사 몫을 명확히 구분하고 근속 연수에 따른 최저 기준 임금표를 마련해야 한다는 의견이 많다.

김민수 한라대 사회복지학과 교수는 여성경제신문에 “현재 구조에서는 요양보호사에게 인센티브를 주고 싶어도 줄 수 있는 재원이 없는 것이 문제”라며 “수가 내 인건비 배분 기준을 설정하고, 일정 비율 이상은 요양보호사 임금으로 사용하게 하는 방식의 개편이 필요하다”고 했다.

이 외에도 시설 평가에서 요양보호사 임금 및 근속 기간 항목을 점수화하거나 일정 기준 미달 시 감점하는 방식으로 처우 개선을 유도하는 방안도 거론된다.

요양보호사 임금 문제를 놓고 기관장의 ‘마음’ 탓을 하기엔 한계가 있다는 분석도 있다. 김정은 숭실사이버대 요양복지학과 교수는 본지에 “요양보호사 처우는 결국 기관장의 의지 문제가 아니라, 수가 구조의 문제”라며 “정부가 그동안 시설의 자율성에만 기대어 놓은 채 책임을 회피해 온 것”이라고 했다.

여성경제신문 김현우 기자 hyunoo9372@seoulmedia.co.kr

관련기사

- [실버타운 2.0] (45) 실버타운 살면서 관련주 투자까지? 노후준비 2배로 굴리는 법

- "부적격 나면 바로 실업자입니다"···요양보호사 불안 키우는 지정갱신제

- [더우먼] 최영순 원장 "고령화 깨고 30대 요양보호사 채용한 이유는요"

- 요양보호사 지원 축소, 간병인만 찾는 정부···"인력난 심화 우려"

- 초고령사회 ‘돌봄 공백’···공공 모험자본이 메운다

- [기자수첩] 무자격 간병인 제도화? 정은경의 위험한 실험

- '경단녀' 대상 요양보호사 양성 과정···"현장 연계율 관건"

- '요양시설 종사자 처우개선 2법' 발의···업계 "수가 인상 전제돼야"

- "숨 쉴 틈도 없이 돌보는데···왜 우리는 간병인보다 못한가요?"