장애 등록 후에도 어려운 판정

신경계 질환인데 정신장애 분류

"근본적 문제는 장애 등급 제도"

기면병 증상으로 일상생활이 어려운 환자들이 장애 판정에 어려움을 겪고 있다. 복지 제도 사각지대라는 지적이 나온다.

14일 여성경제신문 취재를 종합하면 기면증 환자들은 탈력발작, 수면발작 등으로 일상생활에 어려움을 겪고 있다. 장애 등록이 된 지 3년이 넘어가지만 여전히 장애 인정을 못 받아 복지권에서 벗어난 환자들이 대부분이다.

지난 2021년 장애인복지법이 개정되면서 기면증도 장애로 등록할 수 있게 됐다. 다만 한국기면병환우협회에 따르면 법 개정 후 3년 동안 장애 신청을 한 33명 중 4명만이 장애 인정을 받았다.

기면병의 가장 흔한 증상은 수면발작으로 참을 수 없는 수면이 엄습해 오는 증상이다. 감정의 변화와 결부돼 갑작스럽게 근력의 손실이 오고 쓰러지는 탈력발작이 함께 일어나기도 한다.

기면증 환자 A씨는 지난 2021년 한국기면병환우협회 온라인 커뮤니티에 "태어난 지 56일 된 딸을 목욕시켜 주다 딸이 방긋 웃었다. 너무 귀엽다고 생각한 순간 힘이 풀렸고 딸은 물에 빠졌다. 아이가 발버둥 치는 모습이 지금도 뇌리에 박혀있다"며 "아이를 빨리 물 밖으로 빼내야 하는데 몸이 도저히 말을 듣지 않았다"라고 토로했다.

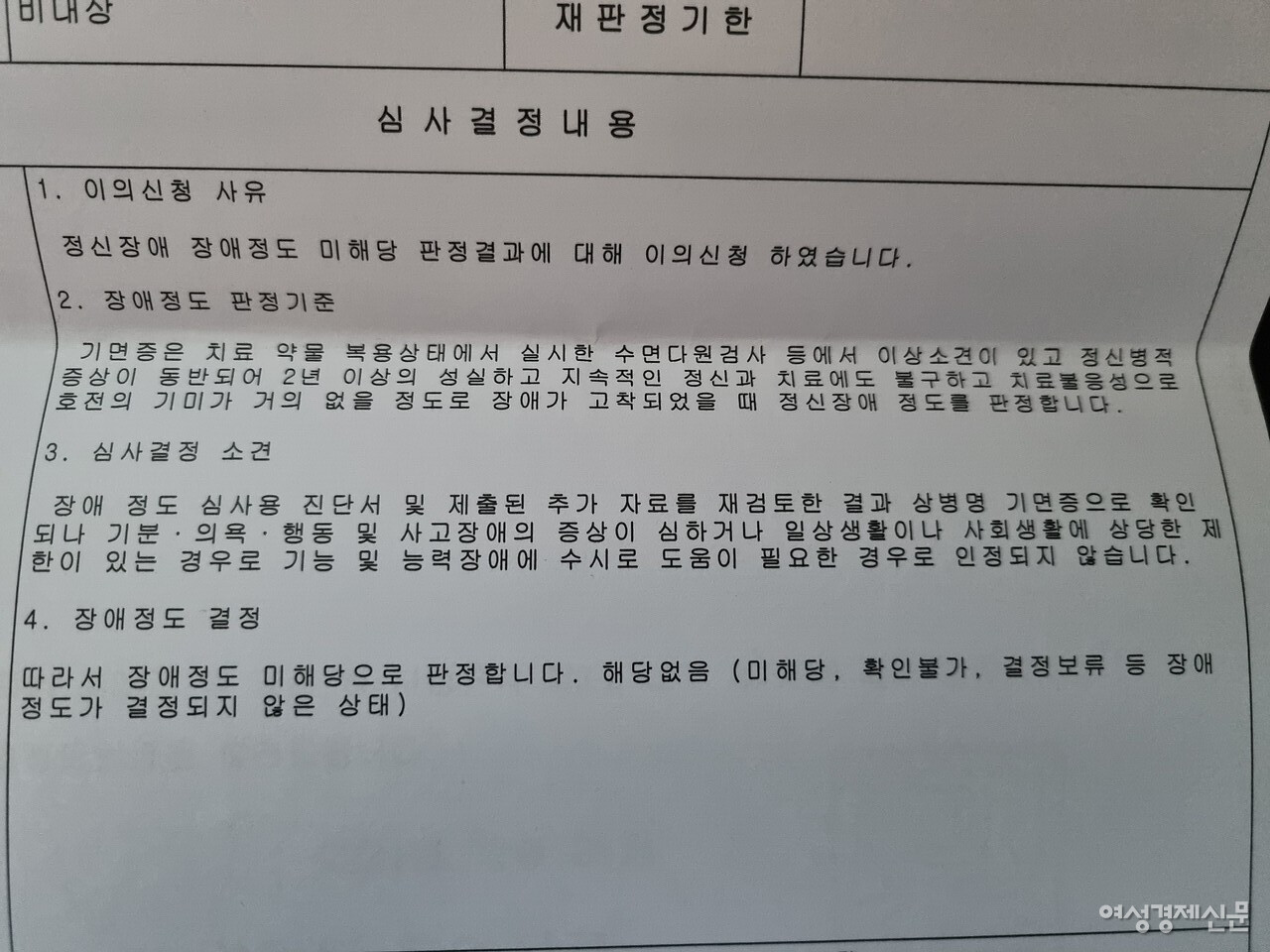

A씨는 장애 등록을 신청했지만 인정받지 못했다. 정신장애 장애 정도에 해당하지 않는다는 이유였다. 그는 "장애인 산모라면 여러 지원이 있었겠지만 희귀난치성 질환자는 어떤 복지도 받을 수가 없다. 이게 장애가 아니라면 무엇인지 묻고 싶다"라고 덧붙였다.

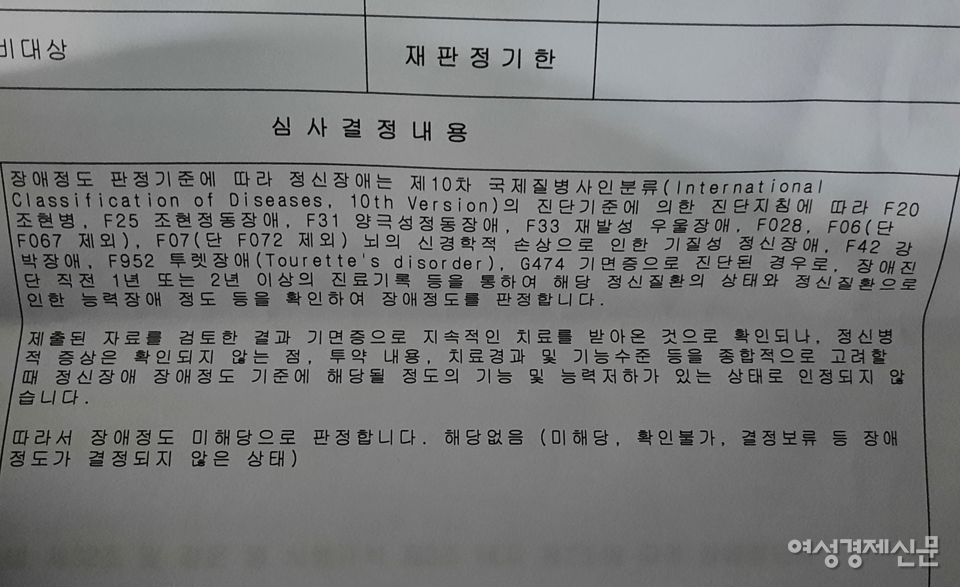

또 다른 환자 B씨는 "15년 이상 기면증과 우울증으로 치료받고 있다. 이로 인해 군대도 공익으로 다녀왔다. 하지만 장애 신청 결과 미 해당으로 나왔다"며 "장애 등록이 되었어도 무용지물이다. 애초에 신경계 질환인데 정신장애로 분류하는 게 이해되지 않는다"라고 말했다.

장애 판정이 어려운 가장 큰 이유는 신경계 질환임에도 현행법상 정신장애에 속해 있어 기면증으로 인해 정신 질환이 동반되어야 하기 때문이다.

보건복지부 '장애정도 판정기준'에 따르면 기면증은 정신장애에 포함된다. 정신장애의 장애정도 판정은 정신질환으로 인한 정신적 능력장애(disability) 상태를 확인한다. 능력장애는 장애 정도를 판단하는 지표로 일상생활‧사회생활 지장의 정도와 주위의 도움 정도를 판단한다.

능력장애 측정 기준은 △적절한 음식 섭취 △대소변관리, 세면, 목욕, 청소 등의 청결 유지 △적절한 대화기술 및 협조적인 대인관계 △규칙적인 통원 약물 복용 △소지품 및 금전 관리나 적절한 구매 행위 △대중교통이나 일반 공공시설의 이용 등 총 6가지다. 6가지 항목 중 3가지 항목 이상에서 수시로 도움이 필요한 사람이 정신장애로 인정된다.

신원철 강동경희대학교병원 신경과 교수(대한수면연구학회 부회장)는 여성경제신문과 통화에서 "장애인복지법 개정 후 장애로 등록됐지만 기면병 자체로 장애 등록이 됐다고 보긴 어렵다. 주간 졸음, 탈력 발작, 가위눌림 등 기면증 증상들에 대해 판정하는 것이 아닌 만성질환으로 인한 우울증‧불안 장애 등 심리적‧정신적 증상 유무로 판정하겠다는 것"이라고 설명했다.

그는 "희귀질환, 유전성 질환은 평생 안고 가야 한다. 기면병은 주로 젊은 나이대 생겨 평생 유지된다. 그로 인해 교육‧직업의 기회를 잃고 경제적 유지가 어려운 상황에 놓인 환자들이 많다. 하지만 아무런 복지, 혜택을 받지 못한다"라며 "장애인 복지 제도의 사각지대다. 그런 점에서 어려움을 호소하는 환자들 요구는 전혀 해결이 안 된 상황"이라고 말했다.

기면병 등 희귀질환 자체 인정 위해선

중증도로 판별하는 등급제가 바뀌어야

희귀질환을 그 자체로 장애로 인정하기 위해선 근본적인 제도 개선이 필요한 것으로 나타났다. 신 교수는 "국내 장애 기준은 15개 유형으로 나뉘어 있다. 해당 유형이 모든 질병을 커버하지 못한다. 일상생활 유지‧적응이 어렵다면 모두 장애로 판정해야 하지만 한국은 장애를 등급제로 판별하고 있다"며 "보편적 복지가 아닌 선별적 복지 정책이므로 중증도로 나눈 장애 등급에 따라 경제적 지원‧혜택이 주어진다"고 설명했다.

이어 "희귀질환들이 앞으로 계속해서 늘어날 텐데 질병별로 장애 유형을 만든다면 수십만 개가 될 수도 있다. 그런 측면에서 딜레마에 빠진다. 국가 재정상 모든 질환을 장애로 인정하는 보편적 복지를 당장 실현할 수는 없다"면서도 "그럼에도 질병으로 고통받는 모든 환자를 사회가 인정하고 해결해야 할 문제다"라고 덧붙였다.