중국 시장 위축에 수출 부진 지속돼

OECD 회원국 중 수출 감소 폭 4위

최대 수출국으로 든든했던 중국 시장이 한국 수출 부진이라는 부메랑으로 돌아오고 있다. 중국 경기가 고꾸라지자 자연히 수출로 먹고사는 한국 경기도 발이 걸려 넘어지는 모양새다. 1년 전에 비해 수출 감소 폭은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서는 네 번째로 컸다. 주요 20개국(G20) 사이에서는 불명예 1등을 거머쥐었다.

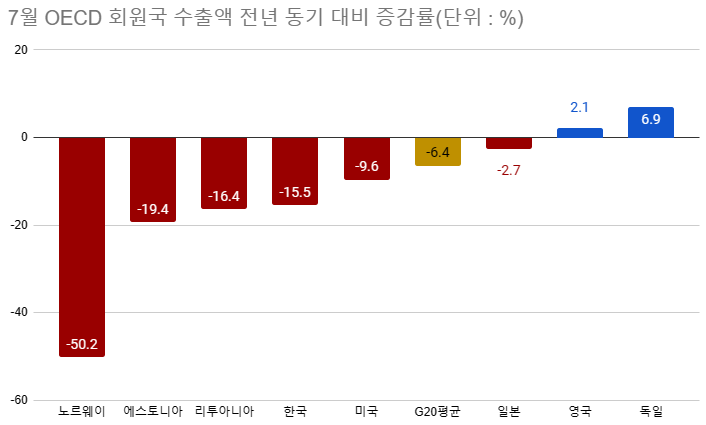

24일 OECD가 발표한 통계에 따르면 한국의 7월 수출이 1년 전보다 15.5% 감소하면서 노르웨이(-50.2%)와 에스토니아(-19.4%), 리투아니아(-16.4%)에 이어 전년 대비 수출 감소 폭이 OECD 국가 중 네 번째로 컸다.

선진국 대열에 들어가는 G20 국가로만 따지면 한국의 수출액 감소 폭이 가장 컸다. 국제통화기금(IMF)이 분류한 G20 국가 중 선진국 대열에 들어가는 국가는 한국을 포함해 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 호주가 포함된다. 최대 인구수를 자랑하는 중국과 인도는 개발도상국으로 분류한다.

G20과 G7의 평균 감소 폭은 각각 –6.4%, -0.9%다. 글로벌 수출 상황이 추세적으로 마이너스긴 했지만 한국은 평균에 훨씬 못 미쳤다. 이들 국가와 비교할 때 한국의 수출 상황이 유독 부진했다는 것을 알 수 있다. OECD 통계에 따르면 6월을 제외하면 올해 1월부터 7월까지 전년 대비 수출액 감소 폭은 OECD 회원국 중 이 기간 4위 안에 들었다.

이 같은 한국의 수출 성적은 중국의 더딘 경기 회복에서 기인한다. 올해 1∼7월 우리나라의 전체 교역액과 총수출액에서 중국 비중은 각각 20.9%, 19.6%로 집계됐다. 특히 주력 수출품인 메모리 반도체의 대중국 수출액 비중은 약 45%에 달했다.

중국은 심각한 내수 위축과 부동산 시장 위기, 미·중 갈등에 의한 무역 곤란 등 디플레이션 국면에 들었다. 중국 위기는 한국 수출에 직접적인 위협으로 다가왔다.

월간 수출액은 작년 10월부터 지난 8월까지 11개월간 전년 같은 달 기준으로 감소세를 보였다. 다만 이달 1~20일까지 수출액 기준 359억5600만 달러로 작년 동기 대비 9.8% 증가하며 지난 6월 이후 3개월 만에 반등했다.

이는 조업일수 증가 영향이다. 반도체 수출로 보면 1년 전보다 14.1% 줄면서 13개월 연속 감소 추세를 잇고 있다. 추석 연휴 조업일수까지 글로벌 반도체 시장 회복 여부에 따라 이달 수출 성적이 판가름난다.

수출 동력을 잃은 올해 한국의 경제성장률은 퇴보 아니면 제자리걸음이다. 주요국 성장률 전망이 상향 조정된 것과 차이를 보인다. OECD 전망 기준으로 한국은 종전 전망(6월)인 1.5%가 유지됐다. 반면 미국은 1.6%에서 2.2%, 일본은 1.3%에서 1.8%, 프랑스는 0.8%에서 1.0%로 각각 성장률 전망치가 올랐다.

OECD 평균 성장률 전망치는 1.4%다. 주요국의 경기 회복 추세를 보면 11월 전망에서는 상향 조정될 가능성이 크다. OECD 성장 전망인 1.5% 달성 여부도 불확실한 상황에서 평균치가 더 올라가면 한국 경제성장률은 3년 동안 OECD 평균 이하 성장률을 기록할 수 있다.

정부는 외부적인 요인에 의한 둔화, 1년 전 성적 대비 성장률이라는 점에 주목했다. 기획재정부는 24일 보도자료를 통해 “성장률 둔화는 글로벌 교역 부진, IT 경기 침체 등 대외여건 악화에 따른 수출 부진 등에 주로 기인한다”면서 “올해 수출 감소는 IT 등 제조업 중심으로 글로벌 교역량이 작년보다 부진하기 때문이며 글로벌 교역량과 IT 경기 모두 좋았던 2021년에는 한국 수출이 다른 나라에 비해 양호한 모습을 보였다”고 해명했다.