베이비부머 대거 은퇴해 떠난 자리에

팬더믹 이후 쏟아져 나온 인력이 차지

기업 생산·수익성과는 따로 노는 현상

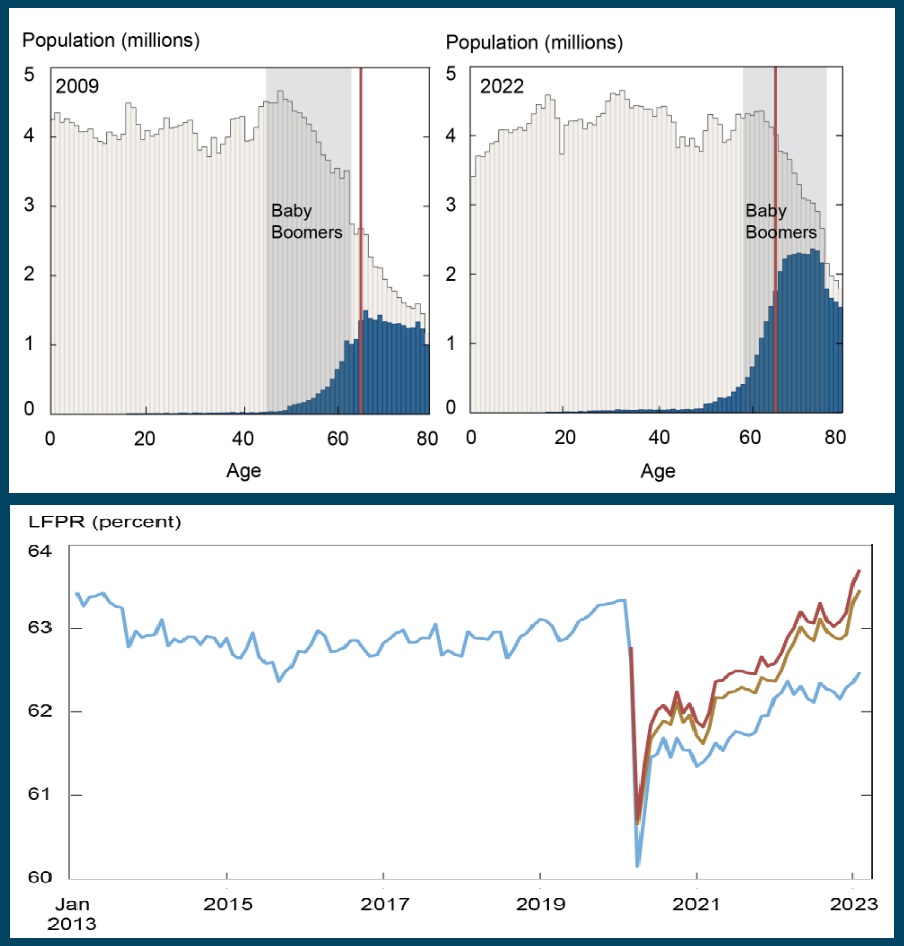

미국 경제에 '은빛 쓰나미'가 덮쳤다. 미국 인구에서 퇴직 근로자의 비율은 2018~2019년 평균 18%에서 2022년 말 거의 20%로 증가했다. 2030년에는 모든 베이비부머가 65세 정년을 맞는다.

4일 미국 인구조사국에 의하면 베이비부머 세대의 노동시장 이탈에도 불구하고 미국인의 경제활동참여율(LFPR)은 현재 62.5%로 큰 변화가 없다. 코로나 팬데믹 사태가 발발하기 전인 2020년 2월보다 0.8% 포인트 낮은 수치로 선방을 이어가는 중이다.

뉴욕연방준비은행 분석 결과 1946년에서 1964년 사이에 태어난 베이비부머가 65세 정년은퇴 연령이 되면서 은퇴인구가 정점으로 치달았다. 60~69세의 은퇴 비중은 2018-19년 평균 39.7%에서 2022년 하반기 40.0%로 증가했다. 70~79세의 은퇴 비중은 2018~2019년 77.5%에서 2022년에는 78.8%까지 증가했다. 79세 이상의 퇴직률 역시 88.5%에서 90.5%로 올랐다.

대퇴직시대(the Great Resignation)로 일컬어지는 노동자 우위 시대가 현실화한 것이다. 코로나 이후 더 나은 조건을 제시하는 일자리를 찾아 떠나는 근로자가 급증했다. 특히 인구고령화 변수를 제거하면 노동참여자가 코로나 팬데믹 충격 이후 더 많이 회복된 것으로 분석된다. 이런 가운데 더 좋은 직장을 찾아 떠나는 근로자를 위해 고용주들은 임금인상과 각종 혜택을 쏟아내고 있다. 그렇게 미국의 실업률은 50년 만에 최저를 기록 중이다.

2030년에는 모든 베이비부머가 65세 이상이 된다. 2040년에는 성인 5명 중 1명이 65세 이상 연령대에 속하는 사실상의 정점이 될 전망도 제기된다. 매리 아미티 뉴욕연준 노동시장 연구책임자는 "베이비 붐 세대의 은퇴는 경제활동 참여에 하향 압력으로 작용하겠지만 팬데믹으로 인한 큰 충격 이후 참여도가 많이 회복되었음을 알 수 있다"고 말했다.

인플레이션과 실업률 사이엔 트레이드 오프(trade-off·상쇄)가 존재해 어느 한쪽을 올려 다른 한쪽을 낮출 수 있다는 것이 필립스 곡선 원리다. 그런데 고용 상황이 너무 좋다 보니 실업률을 낮추기 위해 케인스식 부양책을 쓸 필요가 없어졌다. 지난 1월 기준 25년 만에 최대치인 임금 상승율(5.5%↑)보다 높은 물가 상승율(6.4%↑)만 잡으면 되는 것이 연방준비제도가 바라보는 미국 경제 상황이다.

다만 고용시장의 공급 부족이 기업 가치에 장밋빛 뉴스로 작용하기는 어렵다는 지적도 나온다. 김성재 가드너웹대학 경영학과 교수는 "기업 입장에선 재고가 쌓인 상태에서 인건비가 급증하면서 수익성과 생산성이 동시에 하락이라는 이중고를 겪고 있다"며 "빅테크를 중심으로 많은 기업이 구인난에도 불구하고 인건비를 줄여 수익성을 지키기 위해 정리해고에 나서는 것이 대표적인 사례"라고 설명했다.