SVB 파산 은행 위기 전염‧‧‧美 침체 ‘전야’

하반기 경기 불황 전망 韓 무역 ‘악화일로’

‘상저하고’ 가정 경제 정책 전면 수정해야

“수출에 정부 역할 없어, 내수 활성화해야”

실리콘밸리은행(SVB) 파산이 쏘아 올린 미국·유럽의 은행 위기가 세계 경기 침체로까지 파급될 위기에 처했다. 유동성 압박을 겪은 글로벌 은행의 대출 옥죄기가 뒤따라올 수순으로 예측되면서 침체는 기정사실이 됐다.

이에 따라 한국 정부의 경제정책도 수출 촉진에만 초점을 맞출 게 아니라 내수 진작에 더 힘을 쏟는 게 효율적이란 지적이 나온다. 세계적인 경기 침체 상황에서 수출은 정부가 독려해도 늘리기 어렵지만 내수 진작은 동원할 수단이 있기 때문이다.

29일 이병태 카이스트 경영대학 교수는 여성경제신문과의 통화에서 “한국 정부가 올해 경기에 대해 ‘상저하고(상반기 침체 하반기 회복)’를 예상하고 경제 정책을 운용하고 있는데 빠르면 하반기 미국에서부터 시작된 경기침체가 올 것이다. 기대한 대로 경제 상황이 돌아가지 않고 있다”라며 “올 초 무역을 재개한 중국만 봐도 한국 무역수지 회복에 전혀 도움이 안 되고 있지 않나”라고 지적했다.

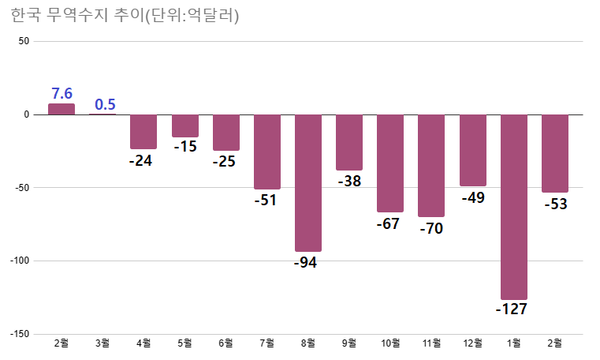

수출 의존 국가인 한국의 무역수지는 11개월 연속 적자 행진이다. 관세청에 따르면 3월 1~20일 무역수지도 이미 63억2300만 달러에 달하며 사실상 1년 연속 적자를 기록할 것으로 보인다. 올해만 연간 누계로 볼 때(1월 1일~3월 20일) 무역수지는 241억300만 달러 적자로 전년동기대비(65억2400만 달러) 3.7배가량 폭증했다.

이 같은 무역 적자는 최대 무역 흑자국이었던 중국이 최대 적자국으로 전환한 데 기인한다. 작년 중국의 ‘제로 코로나(코로나 확산 원천 차단)’ 정책으로 대중 수출이 감소한 데 반해 리튬 등 산업용 원자재 가격은 급등하며 작년 4월부터 12월까지 9개월 간 적자였다.

이때까지만 해도 한 가닥 희망은 있었다. 중국의 ‘위드 코로나(단계적 일상 회복)’ 전환 가능성에 학계와 재계는 2023년 대중 수출 개선에 따라 한국 무역 상황도 나아질 것이라는 전망을 쏟아냈다.

그러나 상황은 나아지지 않았다. 오히려 중국은 최대 적자국으로 돌아섰다. 1‧2월 누적 수지 기준으로 대중 적자액은 –50억7400만 달러다. 그다음으로 천연가스 수입국인 호주(-48억1500만 달러)와 최대 원유 수입국인 사우디아라비아(-46억6900만 달러)가 뒤따랐다.

무역수지 성적이 절망적인 상황에서 1월 경상수지도 적자로 돌아섰다. 수입과 수출의 차이인 상품수지가 74억6000만 달러 적자로 4개월 연속 적자일 뿐 아니라 1년 전과 비교해도 90억 달러나 급감했다.

한편 미국은 물론 대표적인 위험 회피처로 인식됐던 스위스마저 유동성 위기에 직면하자 글로벌 경기침체에 대한 위기의식이 들불처럼 번지고 있다. 닐 카슈카리 미국 미니애폴리스연방은행 총재는 “최근 은행 위기로 인해 미국이 경기침체에 확실히 더 가까워졌다”라며 “은행 위기가 얼마나 광범위한 신용 경색으로 이어질지 불분명하지만 이는 경제를 둔화시킬 것이다”라고 말했다. 카슈카리 총재는 대표적인 매파(통화 긴축 선호) 인사다. ‘월가 채권왕’ 제프리 건들락 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)도 27일(현지시각) CNBC와의 인터뷰에서 "미 경기 침체가 몇달 안에 시작될 것"이라고 전망했다.

재계 관계자는 “올 하반기나 내년 초 미국에서부터 본격적인 침체가 나타날 것이다”라며 “경기침체를 공식화하는 전미경제연구소(NBER) 발표도 임박해오고 있다. 한국은 지금보다 강한 침체를 동반할 가능성이 크다”고 우려했다.

경상수지, 언제까지 韓 ‘아킬레스건’?

“규제 완화, 서비스 산업 활성화해야”

경상수지 적자는 한국의 ‘아킬레스건’으로 통한다. 경상수지 적자는 해외 신임도 하락으로 자본유출→환율 상승→수입 물가 상승→금리 인상→경기침체 심화→기업도산→금융시장 경색→외환 및 금융위기로 이어질 수 있다.

침체 전야(前夜) 시기 일각에서는 정부가 수출을 늘리는 방안을 모색해야 한다고 한다. 경상수지를 흑자로 전환하고 경기를 연착륙시켜야 한다는 것. 이 경우 환율이 안정되고 자본유출도 막을 수 있기 때문이다.

다른 한편에서는 수출 진작에 정부가 낄 자리는 없다는 주장도 있다. 오히려 내수진작에 힘을 써야 한다는 주장이다.

이 교수는 “정부가 수출에만 집중해 있는데 이는 정부가 나선다고 할 수 있는 일이 아니다”라며 “수출에만 매달리다 보니 의존도가 높아져 무역 상황에 따라 경제 불안감이 높아진다. 내수를 진작하는 방향으로 전환해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “규제를 완화해 국내 서비스 산업을 활성화하는 방향으로 가야 한다”라며 “부동산 규제를 완전히 풀고 골프장 설립 등 개발을 자유롭게 할 수 있게 해 성장 동력을 만드는 편이 침체 대비책이 될 것이다”라고 제언했다.

관련기사

- 美 상업용 건물값 곤두박질‧‧‧SVB 이어 ‘도미노 파산’ 우려

- ‘고금리 판도라 상자’ 열릴까‧‧‧SVB 파산 이어 신흥국 경제 붕괴 예고

- ‘한국 경제 사면초가’ 꽁꽁 언 부동산 시장에 기준금리도 ‘얼음’

- 지난해 경상 흑자 전년의 3분의 1 토막‧‧‧‧“韓 아킬레스건 찢어질라”

- 美 ‘공짜 점심’ 경계령 나오는데‧‧‧600억 휴가비 내주는 韓

- 엔화보다 더 빠르게 무너지는 원화‧‧‧“韓 경제 위험 경고등”

- 고치고 또 고치는 성장률 전망‧‧‧“중앙은행 신뢰 위해 수정 이유 설명해야”

- 테슬라 수장 머스크 경기침체 12개월 전망‧‧‧“많은 기업 파산할 것”

- ‘법카’ 허리띠부터 조였다‧‧‧경영 악화에 '예민한 기업들'

- ‘가을 이륙’ 준비하는 주요국···홀로 하강하는 韓 경제, 상저하고 이상 무?

- '나이키' 아닌 '부메랑' 된 상저하고 기대론···올해 세수 59兆 미달