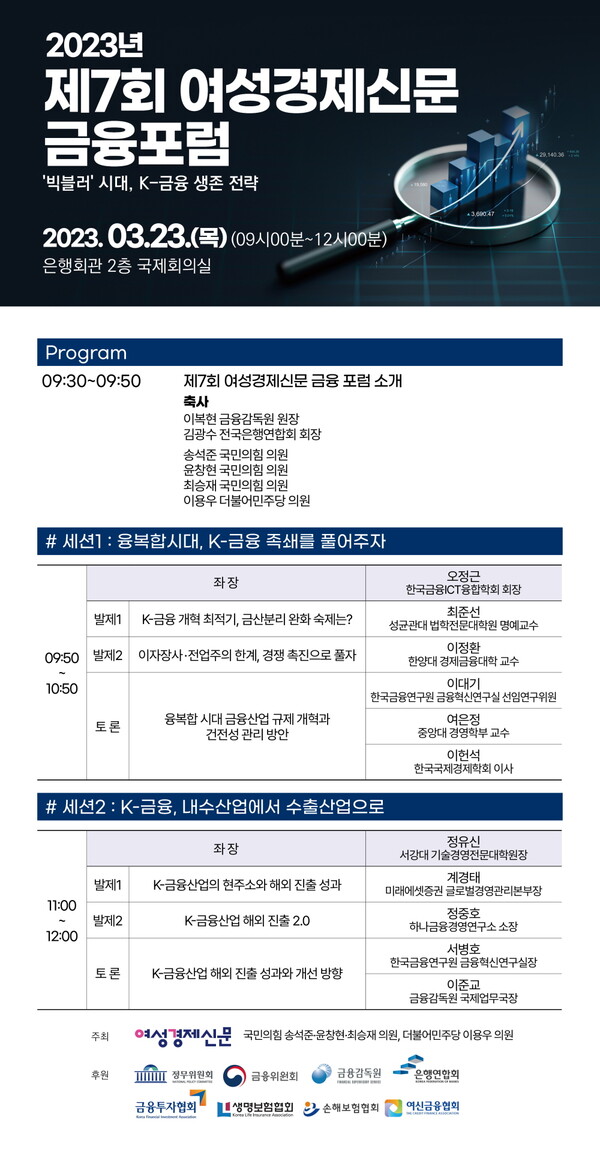

융복합 파고 속 금융 경쟁력 강화 모색

금산분리 완화 및 수출산업으로의 도약

3월 23일 오전 은행회관 2층 국제회의실

송석준‧윤창현‧최승재‧이용우 공동 주최

2022년은 한국 금융계에 역사적인 해로 기록될 것이다. 4대 지주를 포함해 제2금융권까지 국내 금융권이 역사상 최대 이익을 거머쥔 한해였기 때문이다. 미국 연방준비제도(Fed)가 1년 동안 금리를 올린 덕을 톡톡히 봤다. 금리 역전 차를 좁혀야 했던 한국은행은 기준금리를 15개월간 300bp(1bp=0.01%) 올리며, 역사상 같은 기간 가장 큰 폭으로 올렸다. 자연히 시중은행도 금리를 올렸다.

이는 한국의 시중은행이 이른바 ‘실적 잔치’를 할 수 있게 된 계기다. 미국발(發) 나비의 날갯짓은 태평양을 건너 국내 시중은행에 거대한 돈바람을 불러일으켰다. 이야기는 여기서부터 시작한다.

“은행은 공공재”

“은행들의 돈 잔치”

“사상 최대 이익에도 국민과 상생하려는 노력이 부족하다!”

지난달 13일 윤석열 대통령의 ‘공공재’ 발언 이후 시중은행은 국민의 경제적 고통을 외면하는 밉상으로 몰렸다. 신한금융지주는 지난 한 해 순이익만 4조6000억원으로 KB금융지주를 제치고 리딩 금융을 탈환하는 등 1등 트로피를 움켜쥐었고, 2등 KB금융도 4조4133억원을 시현하며 사상 최대 매출을 기록했다. 3, 4위권인 하나금융지주와 우리금융지주 역시 3조원대 사상 최대 실적을 달성했다.

일각에서는 은행의 ‘이자 장사’가 법적, 제도적인 구조에 기인한 것이라는 지적도 제기됐다. 현 규제로는 이자 장사로 매출을 올릴 수밖에 없는 환경에서 매만 맞고 있다는 것이다.

매를 든 정부도 국내 금융사에 사회적 역할을 강조하는 동시에 금융 혁신 드라이브를 걸었다. 금융사가 비금융 사업을 영위할 수 있도록 현존하는 규제를 풀겠다는 것이다. K-금융의 경쟁력 제고를 위해서는 수출산업으로의 확장도 필요하다는 게 전문가 지적이다.

그러나 금산분리 완화 방안을 내놓겠다던 금융위원회는 은행의 공공재 역할에 초점을 맞추는데 열중하고 있다. 은행은 금융당국의 눈치만 보고 있다.

그럼에도 ‘빅블러(Big Blur, 산업 간 경계가 모호)’ 시대는 거스를 수 없다. 여성경제신문은 이에 발맞춰 학계, 업계 등 각 분야 전문가를 초빙해 K-금융의 생존 전략을 모색한다. 금융 혁신은 은행이 전업주의를 벗어나는 동시에 미래 먹거리를 위한 파이 확장의 첫 단추인 만큼 시급하기 때문이다.

’빅블러‘ 시대, K-금융 생존 전략’

두 개의 축 : 금산융합과 금융수출

여성경제신문과 송석준, 윤창현, 최승재 국민의힘 의원, 이용우 더불어민주당 의원이 공동 주최하는 ‘2023년 제7회 여성경제신문 금융포럼 : ’빅블러‘ 시대, K-금융 생존 전략’은 오는 23일 서울시 중구 명동에 있는 전국은행연합회 2층 국제회의실에서 오전 9시부터 열린다.

포럼은 크게 2개 세션으로 나뉜다. 첫 번째 세션에서는 ‘융복합의 시대, K-금융의 족쇄를 풀어주자’는 주제로 진행된다. 금융과 비금융을 엄격하게 구분하고 있는 ‘전업주의’ 규제는 더 이상 현실에 맞지 않다는 게 업계 지적이다.

이미 KB국민은행과 신한은행은 정부가 ‘허용한 범위에서’ 각각 알뜰폰과 배달앱 사업을 영위하고 있다. KB는 향후 전기차, 반려동물, 세무 분야 등 비금융사업을 추진 중이다. 우리은행도 비금융 포트폴리오 확충을 위해 벤처캐피탈 회사를 자회사로 편입했으며, 하나은행도 야나두와 디지털 금융‧테크 플랫폼 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 규제 완화 이후로는 금융사가 지금보다 다양한 사업에 진출할 수 있을 것으로 보인다.

첫 번째 발제는 최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수가 ‘K-금융 개혁 최적기, 금산분리 완화 숙제’를 맡아 발표한다. 최 교수는 금산분리 완화의 필요성과 당면한 과제와 더불어 방향성 등 청사진을 보여준다. 이어 이정환 한양대 경제금융학부 교수는 ‘이자장사, 전업주의 한계, 경쟁 촉진으로 풀자’를 주제로 두 번째 발제를 맡았다.

두 번째 세션에서는 ‘K-금융, 내수산업에서 수출산업’을 주제로 다양한 논의가 이뤄질 예정이다. 업계는 코로나19 이후 성취한 금융권의 최대 실적을 발판 삼아 해외로 영토를 넓힐 수 있는 기회로 인식하고 있다. 이미 진출해 성과를 보고 있는 하나은행과 미래에셋증권의 선 사례를 통해 성공 비결을 모색한다.

첫 번째 발제는 계경태 미래에셋증권 글로벌경영관리본부장이 ‘K-금융 산업의 현주소와 해외 진출 성과’를 주제로 발제한다. 또 ‘인도네시아 하나KEB은행’ 지점을 굳건히 지키고 있는 전략에 대한 두 번째 발제를 정중호 하나금융경영연구소장이 맡았다.

각 세션이 종료된 후에는 토론이 진행된다. 첫 번째 세션 토론 주제는 ‘융복합 시대 금융산업 규제 개혁과 건전성 관리 방안’을 주제로 △이대기 한국금융연구원 금융혁신연구실 선임연구위원 △여은정 중앙대학교 경영학부 교수 △이헌석 한국국제경제학회 이사가 발제자들과 함께 토론한다. 오정근 한국금융ICT융합학회 회장이 좌장을 맡았다.

두 번째 세션 토론 주제는 ‘K-금융산업 해외 진출 성과와 개선 방향’이다. △서병호 한국금융연구원 금융혁신연구실장 △이준교 금융감독원 국제업무국장이 토론에 참여하며 좌장은 정유신 서강대학교 기술경영전문대학원장이 맡았다.

오정근 한국금융ICT융합학회 회장은 여성경제신문과의 통화에서 “현재 한국은 연간 소득 3만5000달러를 넘어서면서 제조업 평균 연봉이 1억을 넘었다. 임금이 더 올라 5만 달러가 되면 제조업 연봉은 2억원까지 도달할 수 있는데 이렇게 되면 타국과의 경쟁에서 밀릴 수밖에 없다”면서 “향후 고임금을 견딜 수 있는 산업이 바로 금융업이다”라고 강조했다.

오 회장은 “그렇지만 한국의 금융 산업은 낙후돼 있다. 한때 네 마리 용으로 어깨를 견주던 싱가포르는 산업 전반이 금융 중심으로 개편되면서 연간 소득 7만 달러를 넘어섰다”며 “한국이 선진국이 되냐 안 되냐는 선진적인 금융 시스템 구축에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 규제 개혁이 가장 큰 과제로, 아직 갈 길이 멀었다”라고 지적했다.

정경민 여성경제신문 대표는 “디지털화로 촉발된 4차 산업 혁명은 산업은 물론 국경 간 경계를 허물고 있다. 금융과 비금융이란 과거 이분법 잣대로는 금융 산업의 내일을 기약할 수 없게 됐다”면서 “여성경제신문은 이번 포럼을 통해 눈앞에 닥친 ‘빅블러’ 시대 한국 금융 산업의 생존 전략을 모색하는 자리를 마련했다”고 밝혔다.

다음은 제7회 여성경제신문 금융 포럼 일정 안내표다.