환율 1370원 돌파 외환보유액 22억달러 감소

모니터링 말곤 ‘빈손’으로 돌아온 비상 회의

금융위기 이후 처음으로 원‧달러 환율이 1370원을 돌파했다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리인상 기조로 원‧달러 환율이 치솟으면서 자본유출 우려가 경제 주체 사이에서 불거지고 있다.

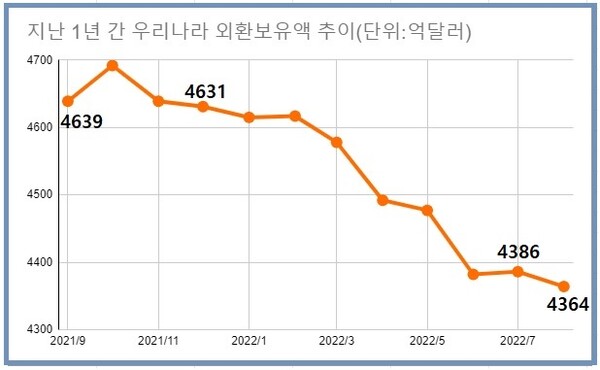

‘경제 안전판’이라 불리는 외환보유액도 지난달 대비 22억달러(한화 약 3조원 규모) 감소했다. 연이은 외환보유액 감소에 치솟는 환율을 방어할 실탄이 부족해지는 것 아니냐는 우려가 나온다. 그러나 금융당국은 모니터링 말고는 뚜렷한 대책을 보이지 않고 있다.

5일 서울 은행회관에서 열린 ‘비상거시경제금융회의’에 참석한 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “국제금융시장 불안이 재차 확대되면서 국내 금융시장 변동성도 확대되고 있다”면서 “대내 요인보다는 주로 대외여건 악화에 기인한다”고 강조했다.

특히 추 부총리는 고환율 상황에 대해 “주요국 통화 모두 달러화 대비 큰 폭의 약세를 보이고 있으며, 우리도 예외는 아니다”라면서 “8월 들어 무역수지 악화, 위안화 약세 등이 중첩되며 원‧달러 환율이 빠르게 상승하고 있다”고 평가했다.

추 부총리의 이 같은 발언은 한미 간 금리 역전으로 인해 발생하는 환율 리스크를 크게 보지 않는 이창용 한국은행 총재와는 다소 차이가 있다.

연준의 공격적인 금리인상에 기인한 강달러 현상을 전 세계 공통적인 현상으로 진단한 이 총재는 지난 25일 있던 금통위에서 "한미 통화스왑마저도 대책이 될 수 없다"고 주장하는 등 미국보다 앞서 나가는 고강도 금리 정책을 주저하는 모습을 보이고 있다.

회의가 있던 이날 환율은 전 거래일보다 2.4원 오른 1365원에 개장해 오전 11시 15분께 1370원을 돌파하며 연고점을 경신했다. 환율 전문가들 사이에선 1400원을 뛰어넘을 수 있다는 전망도 나오고 있다. 더 큰 문제는 이 같은 ‘킹달러’ 흐름 속에 외화비상금인 외환보유고마저 감소세로 돌아섰다는 점이다.

'3高' 직면한 한국‧‧‧대안은 여전히 모니터링

고환율‧고물가‧고금리로 내수가 어려움을 겪는 가운데 무역수지마저 개선될 조짐을 보이지 않고 있다. 이번 비상회의에서도 모니터링 외에 뚜렷한 대안은 보이지 않았다. 추 부총리는 오히려 긍정적인 측면을 강조했다.

추 부총리는 “국가신용 위험도 지표인 CDS 프리미엄이 7월 이후 하락 흐름을 지속하고 있으며, 우리 기업과 금융기관의 해외채권 발행을 통한 외화 조달도 원활히 이루어지고 있다”면서 “경상수지도 높은 불확실성으로 당분간 월별로는 변동성이 클 것으로 보이지만 상반기 중 248억 불 흑자를 기록하는 등 연간으로 상당 규모의 흑자 달성에는 무리가 없을 것으로 예상된다”고 전망했다.

반면 사상 최대 무역수지 위기 상황에 대해 “수출경쟁력 강화 및 해외인프라 수주 활성화 전략을 추진하면서 무역구조 전반에 걸친 개선방안을 강구하겠다”면서 “경상수지와 내외국인 자본흐름 등 외환 수급 여건 전반을 면밀히 모니터링, 변화된 글로벌 금융시장 여건에 대응하기 위해 정책 방안 등을 모색해 나가겠다”고 말했다.

그러나 경제방파제 역할을 하는 외환보유액은 감소세에 접어들었다. 외환보유액은 대외 지급결제와 경기가 어려울 때 환율 급락과 급등을 방어하는 역할(스무딩 오퍼레이션)을 한다.

한국은행에 따르면 지난달 말 우리나라 외환보유액은 4364억3000만 달러로 전월 말(4386억1000만 달러)보다 21억8000만 달러 감소했다. 원‧달러 환율이 1200원대에 들어섰던 올 3월부터 6월까지 감소세가 이어졌고, 외환시장 개입 속도 조절 등으로 7월 한 달 소폭 증가, 8월 다시 감소했다. 지난달 말(4631억 달러)과 비교하면 267억 달러(한화 약 37조원 규모) 감소했다.

단기 외채 비율 40%‧‧‧대외건전성 ‘주황불’

문제는 이마저도 1년 내 만기의 단기 외채 비율이 40%가 넘는다는 것이다. 한국은행에 따르면 올해 2분기 기준 외환보유액 대비 단기 외채 비율은 41.9%(1838억4900만 달러)인 것으로 나타났다. 2012년 2분기(45.5%)이후 10년 만에 최고치다.

단기 외채가 많다는 것은 그만큼 시급히 상환해야 할 외채가 많음을 의미한다. 치솟는 환율 탓에 이전보다 더 많은 비용을 치르고 달러 차입금을 갚아야 하는 상황이다. 1997년 외환위기도 일본계 단기 외채가 빠르게 유출되면서 시작됐다.

그럼에도 금융당국 수장들은 한국이 대외건전성에 문제가 없다는 입장을 고수하고 있다. 지난달 25일 금통위에서 이창용 한국은행 총재는 “한국이 순채권국으로 발돋움했기 때문에 유동성, 신용 위험보다는 환율 상승에 따른 물가 상승을 더 걱정해야 한다”고 발언했다.

양준모 연세대 경제학과 교수는 여성경제신문과의 통화에서 “한국 경제 펀더멘털(경제기초)에 문제가 있다기보다는 미국의 강력한 물가안정 의지에 따른 금리인상에 비해, 한국은행이 인플레를 안정시키려는 의지가 보이지 않기 때문이다”라면서 “지난 금통위에서 25bp 올린 것에서 이미 통화가치가 더 떨어질 거라는 우려가 팽배해졌고 외국인 투자자 같은 경우 앉아서 손해를 볼 수 있는 상황이기 때문에 외환시장 불안도 강화됐다”고 설명했다.

양 교수는 “인플레 방어 정책 즉 통화가치를 지킨다는 것은 물가안정 의지와 연관 있다. 그러나 중앙은행이 경기 침체를 우려하면서 강력한 물가안정 의지를 보이지 않고 있다”고 꼬집었다.