검·경 수사 협조 탄력 붙을 전망이지만

사후 약방문식 검사 시스템 개선 미지수

자율기관 독립 훼손···사정 정국 우려도

검찰 출신 첫 금융감독원장이 탄생하면서 검찰과 경찰의 금융범죄 수사에는 탄력이 붙을 전망이지만, 금감원의 사후 약방문식 검사 시스템이 개선될지는 미지수다.

8일 재계와 금융권에선 '시장교란 행위 엄벌'과 '불필요한 규제 합리화' 일성을 밝힌 이복현 신임 금감원장을 바라보는 속내가 복잡하다.

서울대 경제학과 출신의 공인회계사 자격증 보유자란 점에서 다른 검사에 비해 금융지식을 갖춘 인물인 것은 맞지만, 기업을 '범죄'란 프리즘으로 바라보면서 처벌에만 무게를 둘 가능성이 있기 때문이다.

이 원장 임명 배경에 대해 윤석열 대통령은 "거버먼트 어토니(attorney) 경험을 가진 사람들이 정관계에 아주 폭넓게 진출하는 것이 법치국가 아니겠냐"고 언급해 논란을 샀다. 금감원장 자리가 측근의 정계 진출을 위한 것이냐는 비판이 나오는 동시에 금감원의 기능이 '사후 약방문식 검사'로 치우칠 우려가 제기된다.

금감원은 자율규제 조직으로 '금융범죄 예방을 위한 감독'을 목표로 설립된 기관이다. 즉 공공기관과는 성격이 다르다 보니 압수수색 권한이 없어 금융시장 모니터링과 제보라는 수단을 통해 '워치독'(watch dog 감시견) 역할을 해왔다. 금융기관을 대상으로 하는 검사권·징계권은 이를 보조하는 수단에 불과하다.

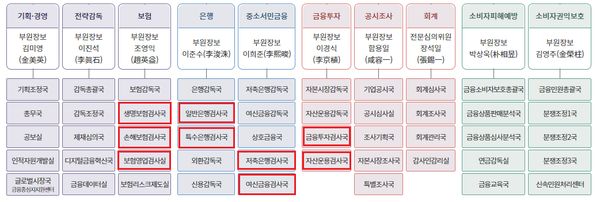

금감원의 실무 조직을 보면 통상의 업무는 보험감독국·은행감독국·저축은행감독국·자본시장감독국 내 검사팀이 담당한다. 예컨대 자산운용검사국은 증권(금융투자) 부문과 자산운용 검사국을 각각 운영한다.

문제는 검사팀에 치우쳐진 시스템이 라임·옵티머스 환매 사태를 예방하기에 역부족인 것으로 드러난 점이다. 라임 사태는 금감원이 수차례 관련 제보를 받고도 부실자산 돌려막기를 제대로 걸러내지 못한 것이 원인이었다.

라임 펀드는 짧은 만기에 연 5%의 수익을 꼬박꼬박 안겨준다는 이유로 불티나게 팔렸다. 하지만 A펀드에서 풋옵션을 행사하고 B펀드에서 신규발행한 뒤 이를 매수하는 과정에서 '리드'와 같은 부실자산이 포함되면서 투자자들이 피해를 봤다.

폰지 사기 구조와 관련 금융감독원 검사국에 여러 차례 제보를 해왔다는 자산운용업계 한 채권전문가는 여성경제신문과의 통화에서 "문제를 더 키워서 잡아내겠다는 것이 금감원 시스템"이라며 "아무리 정보를 전달해도 무시당한 것이 다섯번이 넘는다"고 토로했다.

물론 매일 살아 움직이는 시장에서 조사만을 통해 범인을 잡아내야 하는 한계가 있다는 지적도 있다. 윤석헌 전 금감원장도 잇따른 사모펀드 사고 발생에 대해 "한정적인 인력과 조직으로 방대한 시장을 모두 커버하기 어렵다"고 토로한 바 있다.

정권 입맛대로 움직이는 사정기관으로의 전락 우려도 나온다. 양준모 연세대 경제학과 교수는 "금융감독원은 무슨 일만 터지면 CEO 중징계를 꺼내고 삼성바이오로직스 회계처리에 대한 판단을 번복하며 이재용 경영권 승계 재판에도 영향력을 행사해 왔다"며 "자율규제 기관으로서 정치로부터의 독립이 금감원 개혁 방향인 것을 고려한다면 검사 출신 수장 임명은 적절하지 않은 것 같다"고 말했다.