- 모란꽃과 황혼의 미학

지난 6월 중순, 불문학자이자 미술사 전문가인 지인 J교수가 ‘봄동산’이라는 제목의 시집 한 권을 보내왔다. 저자는 올해 우리 나이 86세인 그녀의 어머니 조금분 여사다. 등단을 한 것은 아니지만 아마추어 시인이자 사진작가로서, 그동안 쓰고 찍어둔 시와 사진을 모아 시집을 낸 것이다.

그녀는 우리 나이로 70세 되던 해 남편을 따라 프랑스에 체류하게 된 딸 J교수와 이메일을 주고받기 위해 인터넷을 처음 배우게 되었고, 우연히 알게 된 시 동호인 사이트에 가입을 하면서 시 습작을 하기 시작했다. 그 후에는 늘 카메라를 가방에 넣고 다니면서 사진도 찍게 되었다고 한다.

그녀의 시와 사진들은 수수하고 소박하다. 기성 시인들의 시가 세련되었지만 양념이 세어 곧 질릴 것 같은 호텔 레스토랑 음식이라면, 그녀의 시는 다소 거칠고 투박할지는 몰라도 입맛을 돋우는 담백한 집밥에 비유할 수 있을 것 같다.

J교수는 어머니의 이런 모습이 무척이나 좋은 모양이다. “시를 쓰시고 사진을 찍으시니 좋은 점이 많다. 우선 세상 모든 사물에 대한 따뜻한 시선이다…그렇게 시와 사진에 푹 빠져계시니 연세가 드는 것도, 혼자 사는 외로움도 별로 못 느끼시는 것 같다.”

시인은 서문에서 “제 시가 독자들 곁에 모란꽃처럼 은은한 향기로 오래 머물 수 있기를 기대해 봅니다.”라고 말한다. 시집의 겉표지 사진도 그녀가 직접 찍은 모란꽃이다. 시 가운데 ‘고개 숙인 모란꽃’이란 3연으로 된 시가 눈에 띤다.

활짝 핀 모란꽃/ 그대의 화려함에/ 사랑 고백하였네/ 그대를 사랑한다고//

환한 웃음으로/ 만발하던 그대/ 고개를 떨어뜨린/ 가엾은 모습//

눈물 머금어/ 고개 숙인 그대/ 이별의 아쉬움/ 뉘에게 호소하랴

(조금분, 고개 숙인 모란꽃, 전문)

모란은 지름이 10~17센티미터 정도로 무척 크고 화려한 꽃이다. 모란꽃을 말할 때 김영랑(1903-1950) 시인을 빼놓을 수는 없을 것이다. ‘오매 단풍 들것네’ ‘모란이 피기까지는’ 등의 시로 유명한 시인 김영랑은 워낙 모란꽃을 좋아하여 마당에 수백 그루의 모란을 손수 심었다고 한다. 그는 모란이 필 때면 그토록 좋아하는 술도 끊고 모란의 향취에 흠뻑 빠졌다고 한다.

모란이 피기까지는

나는 아직 나의 봄을 기다리고 있을 테요

모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날

나는 비로소 봄을 여읜 설움에 잠길 테요

5월 어느 날, 그 하루 무덥던 날

떨어져 누운 꽃잎마저 시들어 버리고는

천지에 모란은 자취도 없어지고

뻗쳐오르던 내 보람 서운케 무너졌느니

모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아

삼백 예순 날 하냥 섭섭해 우옵내다

모란이 피기까지는

나는 아직 기다리고 있을 테요, 찬란한 슬픔의 봄을

(김영랑, 모란이 피기까지는, 전문)

“모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아/ 삼백 예순 날 하냥 섭섭해 우옵내다”라는 구절은 김영랑 시인이 모란꽃에 얼마나 심취해 있었는지를 잘 보여준다. 김영랑 시인은 낙화(落花)이후의 상황에 대한 비탄에 그치지 않는다. 그는 모란이 다시 필 봄날을 간절히 기다리겠다고 선언한다. “모란이 피기까지는/ 나는 아직 기다리고 있을 테요, 찬란한 슬픔의 봄을”

한편 조금분 시인은 모란꽃이 떨어지기 직전의 모습을 안타까워 한다. “고개를 떨어뜨린/ 가엾은 모습”과 “이별의 아쉬움/ 뉘에게 호소하랴”이 구절을 통해 인생의 황혼기에 접어든 8순의 시인은, 자신이 지나온 인생을 뒤돌아보면서 그 속에 스며있는 아쉬움을 토로하고 있는 것 같다.

하지만 자신의 시가 “모란꽃처럼 은은한 향기로 오래 머물 수 있기를” 바란다고 서문에서 이미 밝힌 것처럼, 그녀는 자신의 황혼기를, 남은여생을 의미있게 살겠다고 다짐한다. “슬기로운 꽃의 씨앗으로/ 아름다운 그림자를/ 만들며 살아야지” (조금분, 그림자, 일부) 그녀 역시 모란이 다시 피기를 간구하는 김영랑 시인의 마음과 별반 다르지 않은 것이다.

모란은 벌써 지고 없는데

먼 산에 뻐꾸기 울면

상냥한 얼굴 모란 아가씨 꿈속에 찾아오네

세상은 바람 불고 고달파라 나 어느 변방에

떠돌다 떠돌다 어느 나무 그늘에

고요히 고요히 잠든다 해도

또 한 번 모란이 필 때까지 나를 잊지 말아요

(이제하, 모란동백, 1연)

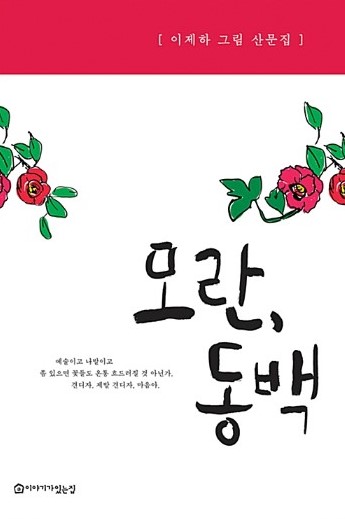

소설 ‘나그네는 길에서도 쉬지 않는다’로 유명한 소설가이자 음유시인인 이제하는 ‘모란 동백’이라는 시에서 모란을 이렇게 노래한다. 이 시의 원제목은 ‘김영랑, 조두남, 모란, 동백’이었다. 그러다가 이 노래를 가수 조영남이 리바이벌하면서 더 유명해졌다. 그때부터 이 ‘노래가 된 시’의 제목은 ‘모란 동백’으로 바뀌었다.

이제하 시인은 그의 시가 어떻게 노래로 만들어졌는가를 그의 산문집에서 이렇게 말한다.

“‘김영랑, 조두남, 모란, 동백’이란 노래는 멜로디가 먼저 만들어지고 순전히 그 때문에 새로이 쓰게 된 시인데 나에게 이 노래는 특별한 의미가 있다. 모란을 읊은 영랑의 대표작을 유난히 좋아했던데다 ‘선구자’의 조두남 선생이 전쟁 때 내가 초․중․고를 다녔던 항도 M시로 피난 와 정착해 거기서 작고하셨던 것이다. 이 분의 ‘또 한 송이의 나의 모란’이란 가곡을 들으면서 그 첫 멜로디가 너무 마음에 들어 영랑의 시까지 제풀에 모여들었을 것이다.” (이제하, 모란 동백, 135쪽)

모란을 좋아하는 김영랑 시인을 사모하는 마음과, ‘또 한 송이의 나의 모란’이란 가곡을 만든 조두남(1912-1984) 작곡가에 대한 존경심을 담아 모란에 대한 시를 지었고, 이것을 노래로까지 만든 이제하 시인의 마음이 어찌 김영랑 시인의 마음과 다르겠는가.

그는 힘들고 신산한 현실을 직설적으로 (‘세상은 바람 불고 고달파라’) 또 한편으로는 비유적으로 (‘모란은 벌써 지고 없는데’)로 노래한다. 이제하 시인 역시도 꽃이 지고 난 뒤의 슬픔에 머물지 않고, 다시 모란이 필 때를 기다리는 희망적인 자세를 잃지 않는다. “또 한 번 모란이 필 때까지 나를 잊지 말아요”

사람도 누구나 절정기의 모란꽃과 마찬가지로 화려한 젊은 시절이 있었을 것이다. 또한 모란꽃이 떨어지듯 사람도 언젠가는 세상을 떠나게 될 것이다. 하지만 우리가 언제까지나 육체적으로 젊음을 유지할 수 없다고 해서, ‘내면의 젊음’까지 잃는 것은 아니다.

융심리학자인 안셀름 그륀 신부는 이렇게 말한다. “지나간 젊음을 슬퍼하는 사람이 진정한 삶을 이해하지 못하는 사람이라면, 현재의 삶을 즐기는 사람은 사람은 삶의 예술가라고 칭해야할 것이다.”

그렇다. 우리는 지나간 젊음을 슬퍼할 것이 아니라, 현재의 삶을 즐길 줄 알아야 한다. 이미 떨어진 현실 속의 모란꽃을 슬퍼하지 말고, ‘내 마음 속의 모란꽃’을 심을 줄 알아야 한다. 내 마음 속에 모란꽃을 심고 가꾸는 그 마음이 바로 내면의 젊음을 유지하는 길일 것이다.

내가 어떻게 마음을 먹느냐에 따라서 모란꽃은 딱 한번 피었다가 영영 사라져 버릴 수도 있고, 때가 되면 또 다시 피어날 수도 있다. 1936년생인 조금분 시인과 1937년생인 이제하 시인. 80대 중반의 두 분이 마음 속의 모란꽃을 심고 가꾸는 삶의 예술가로서, 내면의 젊음을 유지하며 오래오래 사시기를 축원한다.

관련기사

- [김진국의 심심(心心)토크] “넌 대체 누굴 보고 있는 거야?

- [김진국의 심심(心心)토크] 아파트 옥상에서 김훈과 루쉰을 생각함

- [김진국의 심심(心心)토크] “로버트 드 니로와 안성기의 공통점은 뭘까요?”

- [김진국의 심심(心心)토크] “왜 냉면에 가위질하면 안 되나요?”

- [김진국의 심심(心心)토크] "부부의 세계, 여성들이 짜증내면서도 끝까지 본 까닭"

- [김진국의 심심(心心)토크] “박원순과 그림자의 반란”

- [김진국의 심심(心心)토크] "선풍기는 피부를, 부채는 마음을 시원하게 한다!"

- [김진국의 심심(心心)토크] “류호정의 원피스와 스티브 잡스의 청바지”