발전사들 2030년까지 14조 부담

대선 때 李대통령 지지 단체 입김

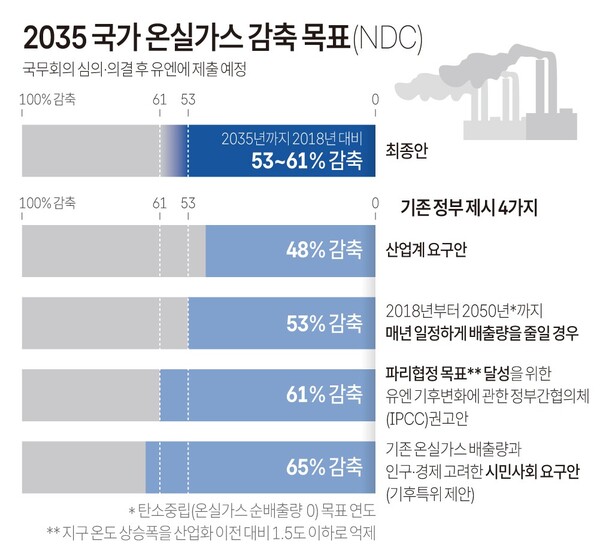

정부가 확정한 ‘국가온실가스감축목표(NDC)’는 지난 6년간 감축량의 3~4배인 3억~3억 6000만t을 줄이는 규모다. 이에 한국전력이 부담해야 하는 비용이 급증해 전기 요금을 인상할 가능성이 커졌다는 분석이 나온다.

12일 업계에 따르면 현재 발전사는 정부가 허용한 온실가스 배출권의 10%만 돈을 주고 사고 나머지는 무상으로 받는다. 다만 정부는 내년 15%를 시작으로 2030년 50%까지 유상으로 전환한다. 발전사 절반이 비용을 지출해야 한다는 의미다.

김위상 국민의힘 의원실에 따르면 2030년까지 5대 발전사가 탄소 배출권을 사기 위해 추가로 지불해야 하는 비용은 14조원에 달할 것으로 추산된다.

2035년까지 온실가스 배출을 2018년 대비 53~61% 줄이겠다는 감축 목표에 따라 기업이 배출할 수 있는 온실가스 총량은 줄어든다. 기업은 정부가 정한 배출권 범위 내에서만 배출할 수 있으며 초과분은 시장에서 돈을 주고 사야 한다. 정부는 배출권 가격이 t당 1만원에서 4만~5만원 수준으로 오르는 것이 적정하다고 보고 있다. 이 과정에서 탄소 저감 설비 투자와 운영비가 늘어 생산비 상승이 불가피할 전망이다.

지난 9일 열린 비공개 고위당정협의회에서는 더불어민주당 의원을 중심으로 환경단체 논리를 지지하는 발언이 잇달아 나온 것으로 알려졌다. 대선 당시 이재명 대통령을 지지한 환경단체와 재생에너지업계의 입장이 많았던 것으로 전해졌다. 정부가 사흘 전 공청회에서 제시한 안보다 더 강화된 계획을 내놓은 이유다.

전력 부문은 가장 큰 부담을 진다. 석탄 발전을 감축하고 재생에너지 비중을 확대하는 과정에서 발전 단가가 높아질 수밖에 없다. 김성환 기후에너지환경부 장관도 “전기료 인상 요인이 있다”고 말했다. 난방비와 제품 가격 상승 압력도 뒤따를 전망이다.

산업 구조의 변화도 불가피하다. 산업계 관계자는 여성경제신문에 "철강·정유·시멘트 등 탄소 다배출 업종은 생산 축소에 따른 일자리 감소가 우려된다"며 "철강업계의 경우 감축 목표가 현실적 여력을 넘으면 생산 감소로 이어질 수밖에 없다"고 말했다.

정부는 단기적 비용 상승보다 장기적 효과를 강조했다. 초기에는 요금이 오를 수 있지만 기술 발전과 효율 개선으로 발전 단가가 낮아지면 안정 또는 인하가 가능하다는 설명이다.

정부가 비용을 감수하며 감축 목표를 높인 이유는 기후위기의 ‘일상화’ 때문이다. 폭염·폭우·산불 같은 재해가 예외적 사건이 아니라 매년 반복되고 있다. 정부의 ‘한국 기후위기 평가보고서 2025’는 화석연료 사용을 지속할 경우 연평균 8.8일이던 폭염 일수가 21세기 말 최대 79.5일까지 늘어날 수 있다고 경고했다.

기후 대응에 드는 비용은 미래의 손실을 막기 위한 ‘보험료’에 가깝다는 것이 정부의 판단이다. 지금 줄이지 않으면 나중에는 더 큰 피해 비용을 치르게 된다는 환경단체의 경고와 뜻을 같이한다.

국민의힘은 이재명 정부의 NDC에 대해 기후 대응이 아니라 '정권의 생색용 치적 쌓기'"라고 비판했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "기업의 절규는 외면한 채 환경단체의 압박을 이유로 국가 경제를 제물로 바치는 선택을 했다"며 "온실가스 배출 1위인 중국과 2위인 미국이 가만히 있는데, 대한민국만 앞장서 산업 기반을 스스로 축내는 일은 국익과 지속가능성 모두를 해치는 선택"이라고 했다.

이어 "탄소 배출이 많은 제조업 중심의 우리 경제 구조에서 과도한 NDC는 기업 경쟁력을 저하할 뿐만 아니라 전기 요금 인상에 따른 국민 부담도 불가피해진다"면서 "전력 수요가 폭증하는 AI·반도체 시대에 원전 배제 기조를 유지하며 탄소 배출 감축량만 대폭 늘리겠다는 것은 기술적으로도 경제적으로도 불가능하다"고 주장했다.

여성경제신문 이상무 기자 sewoen@seoulmedia.co.kr