장기요양 등급 포기하고 일자리 나서

빈곤 문제 아냐···개별 사유 파악 필요

작업장부터 고령 친화적으로 설계해야

돌봄이 필요해 장기요양 등급을 받았던 노인들이 등급을 포기하고 일터로 나섰다. 복지 제도의 보호망을 벗어나 생계를 위해 일을 이어가는 고령층이 늘고 있다는 지적이 나온다. 다만 등급 포기자 중에는 일정 부분 신체활동이 가능한 경증 이력자가 상당수로 빈곤 문제로만 설명하기 어렵다는 분석도 제기됐다.

29일 국회 보건복지위원회 국정감사 자료를 종합하면 최근 6년간 노인장기요양보험 등급을 받은 뒤 이를 포기하고 노인 일자리 사업에 참여한 노인이 800명 이상으로 확인됐다. 돌봄 서비스를 중단하고 일자리에 참여한 셈이다. 현장에서는 나이가 많을수록 낙상·골절 같은 사고도 잦지만 안전관리 인력은 부족하다. 전문가들은 일자리의 양적 확대와 더불어 건강 상태와 안전 여건을 종합적으로 고려한 맞춤형 체계로 발전시켜야 한다고 제언했다.

노인 일자리 사업은 공공형 노인공익활동사업(노노케어, 공공시설 봉사 등)과 사회서비스형(노인역량활용사업 등), 민간형(공동체 사업단, 시니어 인턴십 등)으로 구분된다. 공공형은 주로 지역사회 활동 중심으로 운영돼 참여 연령이 높고 신체적 부담이 적은 업무가 많다.

김선민 조국혁신당 의원이 국민건강보험공단과 한국노인인력개발원 자료를 분석한 결과 2020년부터 올해 9월까지 장기요양보험 등급 판정 이력자 829명이 노인 일자리 사업에 참여했다. 등급별로는 4등급(45.7%), 5등급(22.7%), 인지지원등급(23.3%) 등 경증 이력이 90% 이상이었다. 참여자 수는 2020년 62명에서 2024년 188명으로 급증해 최고치를 기록했다.

현행 ‘노인 일자리 및 사회활동 지원사업 지침’은 장기요양 등급자를 원칙적으로 참여 대상에서 제외하고 있다. 그럼에도 장기요양 등급 이력자의 공익활동형 사업 참여자 중 와상 상태로 혼자서 일상생활이 불가능한 경우에 해당하는 1등급(2명)과 2등급(8명) 이력자까지 공익활동형에 참여했다. 또 80세 이상 초고령층 참여자가 497명으로 전체의 63.4%를 차지했다.

김 의원은 “등급 판정 이력자들이 등급을 포기하면서까지 일자리에 나서는 현실은 돌봄을 전제로 한 정책의 기본 원리를 훼손한다”며 “복지와 노동의 경계에서 빈곤으로 인한 생계 압박 때문에 건강 위험을 감수하는 구조적 문제가 드러나고 있다”고 지적했다. 그러면서 “기초연금 강화 등을 통한 근본적인 생계 보장과 함께 노인 일자리 사업 선발 시 보다 객관적인 안전·건강 평가 지표 도입이 필요하다”고 했다.

다만 장기요양 등급을 포기하고 일자리 사업에 참여한 노인을 단순히 ‘빈곤으로 내몰린 사례’로 해석하는 것은 무리가 있다는 분석도 나온다. 정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 여성경제신문과 통화에서 “4·5등급이나 인지지원등급 등 경증 이력이 대부분이라 일정 부분 신체활동이 가능한 경우가 많다”며 “이들을 모두 경제적 이유로만 참여했다고 단정하기는 어렵다”고 말했다.

정 교수는 “장기요양등급자는 일반적으로 기능이 개선되기 어렵지만 일자리에 참여하면서 일정 부분 회복이 이뤄질 가능성도 있다”며 단순 부정적 시각을 경계했다. 이어 “만약 경제적 이유가 주된 요인이라면 등급에 따른 본인부담금이나 연금·기초생활보장 등 개별 경제 상황을 세밀히 살펴야 한다”며 “자료 한두 개만 보고 일괄적으로 판단하기보다는 개인의 동기와 상황을 구체적으로 파악할 필요가 있다”고 강조했다.

노인 일자리 사업의 안전 문제도 지속되고 있다. 한국노인인력개발원에 따르면 사고 건수는 2021년 2985건에서 지난해 4036건으로 급증했다. 참여자 평균 연령은 77.6세이며 같은 기간 골절 사고만 연평균 2000건 이상 발생했다. 소병훈 민주당 의원실에 의하면 사업 유형별 1인 이상의 안전 전담 인력 배치가 의무화돼 있으나 실제로는 행정 담당자가 겸직하며 한 명이 100~150명의 어르신을 관리하고 있다.

노인인력개발원은 전체 수행기관(1359개소)을 기준으로 2600명 이상 안전 전담 인력이 필요하다고 추산하지만 내년 예산으로 확보된 인력은 613명에 불과하다. 소 의원은 “고위험 사업단 집중 관리, 안전등급제 조기 시행, 예산 확충 등 전면적 재정비가 시급하다”고 했다.

특히 고령층이 대거 참여하는 공익형 일자리에 대해 정순둘 교수는 “공익형 사업은 대부분 지역사회 활동 중심이라 별도의 안전시설을 갖추기 어렵지만 참여자의 신체 기능과 가동 범위를 고려해 일자리를 설계하는 세밀한 접근이 필요하다”며 “작업장 자체가 고령 친화적으로 설계돼야 한다”고 강조했다. 이어 “한 명의 안전관리 인력이 100명 이상을 관리하는 현 구조에서는 실질적 안전관리가 어렵다”며 “인력 확충만으로 해결하기보다 사업 설계 단계부터 안전 고려가 반영돼야 한다”고 덧붙였다.

여성경제신문 김정수 기자 essence@seoulmedia.co.kr

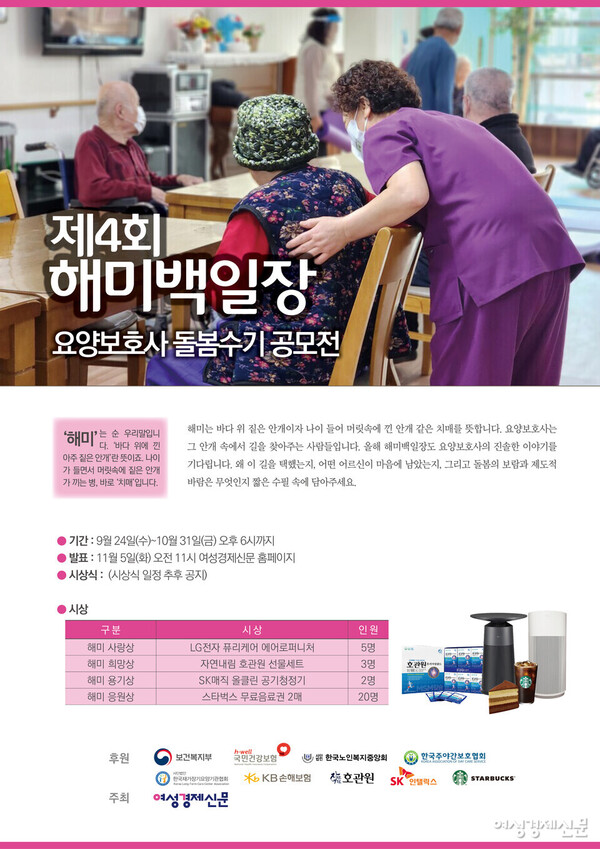

※ 여성경제신문은 이달 31일까지 전국 요양보호사의 고충과 사연을 응모 받고 있습니다. 추첨을 통해 공기청정기 등 상품을 수여합니다. 아래 포스터를 클릭하면 '해미백일장' 응모 페이지로 연결됩니다.