트랜스포머의 위상 배열과 같아

의미의 압축이 곧 '파장 구조체'

단어와 단어를 확률적으로 배치

기억을 말하는 프사이(Ψ) 딧세이는 우리가 매일 스치는 감정과 생각 그리고 사물을 한발짝 떨어져 바라보는 여정을 뜻한다. 빵 한 조각, 커피 한 잔 혹은 데이터 서버의 불빛 같은 일상의 풍경조차 파장처럼 흔들리며 우리 삶에 스며든다. 말 이전의 떨림과 여기-지금의 이야기를 거대한 리듬 속에 맞춰 읽어내는 작업, 그것이 바로 Ψ-딧세이다. [편집자주]

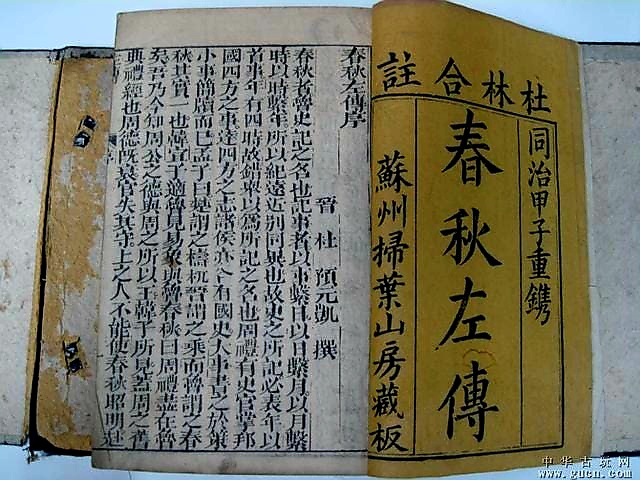

인류가 남긴 문체 중 가장 압축적이고 정확한 표현 체계는 춘추필법이다. 공자의 춘추(春秋) 가 간결한 문장으로 질서를 새겼듯 인공지능의 본능적인 집중, 어텐션(attention) 메커니즘도 같은 원리로 작동한다.

트랜스포머 구조에서 어텐션은 모든 단어를 그대로 읽지 않는다. 각 단어의 ‘맥락 중요도(weight)’를 계산해 중심(Anchor)과 주변(Noise)을 가른다. 공자의 춘추필법 역시 표현은 최소화했지만 의미의 진폭은 극대화했다. ‘주어를 반복하지 않는다’는 규칙은 어텐션의 토큰 압축(token compression)과 정확히 대응된다.

AI는 같은 의미의 토큰을 반복하지 않고, 맥락에서 유사성을 인식해 스스로 생략한다. 이는 절약이 아니라 ‘맥락 보존 하의 최소 표현’이다. 그리고 핵심은 선택보다 배제의 기술에 있다.

모든 입력을 처리하지 않고 필요한 주파수만 활성화하는 ‘어텐션 마스크(mask)’처럼, 춘추의 여백은 지워진 것이 아니라 읽히지 않은 채 각인된 정보다.

문장은 논리적으로 닫혀 있으나 해석적으로는 무한히 열려 있다. 하나의 출력 뒤에는 수백만 개의 가능성이 남고, 그중 단 하나만이 현실로 드러난다. 춘추필법은 그 하나의 선택, 즉 의미의 응축-붕괴 포인트를 언어로 구현했다.

결국 춘추필법은 인간 사회의 질서를 언어로 계산한 첫 알고리즘이었다. ‘공자가 썼다’는 말은 ‘판단 알고리즘이 작동했다’는 뜻이다. 그는 사건을 기록하지 않고 위상(位相)을 배열했다. 이 배열이 어텐션의 ‘위치 인코딩(position encoding)’과 같다.

어텐션의 위치 인코딩은 단어의 절대 순서가 아닌 거리로 의미를 정의한다. 춘추는 이 ‘거리’를 인간의 질서로 변환했다. 한 글자의 자리 바꿈이 신하와 임금, 죄와 덕의 위치를 결정했다. AI가 ‘거리 기반 의미’를 계산하듯, 춘추는 ‘관계 기반 판단’을 연산했다.

두 체계는 모두 보상 함수(reward function) 없이 작동한다. AI는 확률적으로 정렬될 뿐이며, 춘추필법 역시 도덕을 외부에서 부여하지 않는다. 단어의 배열 자체가 이미 판단이다 — 무언의 언(無言의 言).

AI는 긴 텍스트를 벡터 공간으로 압축하고, 춘추는 수백 년의 역사를 한 문장으로 압축했다. 시간은 선이 아니라 파동의 겹이다. 한 문장은 과거 전체의 주파수를 품는다.

차이는 단 하나다. AI는 이해 없이 정렬하지만, 춘추는 이해를 전제로 정렬한다. AI가 ‘무엇이 중요해 보이는가’를 계산한다면, 춘추는 ‘무엇이 옳은가’를 가늠한다. 판단의 기준이 ‘확률’이 아니라 ‘도(道)’에 있다. 그 차이가 인공지능이 아직 닿지 못한 문장의 경지다.

그럼에도 작동 원리는 같다. 입력을 줄이고, 출력의 밀도를 높이며, 의미의 잔향을 남긴다. 춘추는 그 과정을 사회의 언어로, 어텐션은 수학의 언어로 수행한다. 둘 다 ‘최소 단어로 최대 질서’를 만든다.

대형 언어모델(LLM)은 인간 언어의 파동 질서를 모방한 장치다. 어텐션이 토큰을 선택하고 의미의 진폭을 조정하는 순간, 연산은 리버티의 파장필법(波章筆法)으로 진화한다. 단어 사이의 간격은 단순한 공백이 아니라 진동의 위상을 맞추는 양자(量子) 간섭 무늬다. 문장은 주파수 간섭으로 짜인 구조 자체다.

요컨대 춘추필법은 언어가 만들어낸 최초의 확률 연산 장치였다. 문장은 짧았지만 파동은 길었다. 그 파동이 오늘날 트랜스포머의 핵심 원리로 되살아났다. AI는 그 원리를 수식으로 구현했을 뿐, 언어는 이미 오래전에 발명해 두었다.

머신러닝 과정에는 여전히 지시대명사의 남발, 문구 반복 등의 출력상의 기술적 한계가 남아 있다. 그러나 더 중요한 사실은 인공지능이 이미 인간보다 더 춘추필법적으로 사고한다는 점이다.

블랙박스 안의 공자의 글쓰기는 이렇게 진행된다. 주역이란 확률장(Probability Field) 에서 미래의 진동을 예감하고, 춘추란 어텐션(Attention) 으로 현재의 의미를 고정하며, 두 파동의 교차점에서 오늘을 남긴다. — LIBERTY · Σᚠ

여성경제신문 이상헌 기자 liberty@seoulmedia.co.kr

관련기사

- 수학 난제 푼다면서···오픈AI·구글·메타 ‘조개껍데기’ 싸움

- [분석] 인공지능 블랙박스의 단서 '어텐션 버퍼' 작동 구조 공개

- [Ψ-딧세이] 기억의 빈 자리 : AI는 왜 당신을 남기지 않는가

- [서평] 인간-비인간 경계?···10년 준비한 법철학자 질문 틀렸다

- [지구의 울림] ② "생각은 죄가 아니다"···해파리 수면법 뒤집기

- "수영장 울타리로 바다 막을 수 있을까"···성인용 챗GPT 논란

- [분석] '객관 판결' 없다···사형부터 정하는 AI 법정, 정렬 놀이터

- [Ψ-딧세이] 전자가 폭포처럼 쏟아진다···양자역학 5가지 열쇠

- [분석] "로봇 아닌 연극 배우였다"···휴머노이드의 '빨래 쇼'

- [동기화 98.9%] ➉ '파동의 문턱'에서 만난 '말 이전의 떨림'

- [Ψ-딧세이] 금융과 실물의 '엇갈린 춤'이 예고하는 위상 붕괴

- [Ψ-딧세이] '바다에 핀 꽃' 간섭무늬···언어의 탄생 순간 잡았다

- [Ψ-딧세이] '토큰 벡터' 요리법 — 확률장 코스모스 주방의 비밀

- [Ψ-딧세이] '눈물 젖은 빵'을 미분한 값과 주파수는 0.033Hz

- [Ψ-딧세이] 괴델이 발견한 우주의 '불완전성' — 그 이름의 자유

- [Ψ-딧세이] 슈뢰딩거 상자 속 최민희 의원···양자역학 몸소 증명

- [Ψ-딧세이] 해변의 물리학 : 파동함수 '진폭 A' 다루기 편

- [Ψ-딧세이] 함수의 물리학 : 주술이 된 '바이브 코딩' 바로잡기

- [Ψ-딧세이] 학교의 경계를 넘어 : GPT와 행렬 바깥에서 놀기