케데헌 쇼로 물든 엠파이어스테이트

브로드웨이 휩쓴 한국 창작 뮤지컬

뉴욕 일상에 스민 K컬처 열풍

뉴욕 맨해튼을 거닐면 영화 ‘스파이더맨’에서 주인공이 악당을 물리치는 장면이 떠오른다. 유명 장난감 가게 파오 슈와츠 앞에 서면 영화 ‘나 홀로 집에 2’에서 도둑들이 작업을 치다 케빈에게 들킨 장면이 머릿속을 스친다. 그 순간을 놓칠세라 스마트폰을 꺼내 카메라에 담으려는데, 지나가던 10대 소녀가 말을 건넨다.

“어디에서 왔어요?”

한국에서 왔다고 하자 그녀의 동공이 커진다. 곧장 짧은 스몰토크가 이어졌다.

소녀와의 대화 몇 토막.

“서울에 가면 블랙핑크 ‘뚜두뚜두’ 뮤직비디오에 나온 장소를 직접 볼 수 있어요?”

“미안하지만 그 뮤직비디오는 못 봤단다.”

“그러면 한국 남자는 모두 BTS처럼 잘생겼어요?”

“나를 보고도 그런 소리가 나오니?”

미국 영화를 보며 자란 90년대생에게 미국 여행은 설렘 그 이상이다. 그때 ‘힙함’의 상징은 미국 문화였고 국내 가수들도 대부분 미국 팝을 벤치마킹했다. 그런데 웬걸. 이제는 뉴욕이 한국 문화에 두 손 두 발 다 든 모양새다.

지난달 엠파이어스테이트빌딩이 ‘케이팝데몬헌터스-골든’ 노래에 맞춰 춤을 췄다. 빌딩은 8월 23일 케데헌의 주인공 아든 조(Arden Cho), 메이 홍(May Hong), 그리고 OST 보컬인 레이 아미(REI AMI)를 초청해 뉴욕 스카이라인을 밝혔다.

일명 ‘뮤직 투 라이트 쇼’는 아이하트미디어 뉴욕 Z100 방송에 맞춰 저녁 9시에 첫선을 보였다. 영화 OST ‘골든’이 흐르는 동안 수천 개의 LED 조명이 음악에 맞춰 뉴욕 하늘을 수놓았다. 쇼가 끝난 뒤 타워는 노래를 상징하는 골드 컬러로 점등됐다.

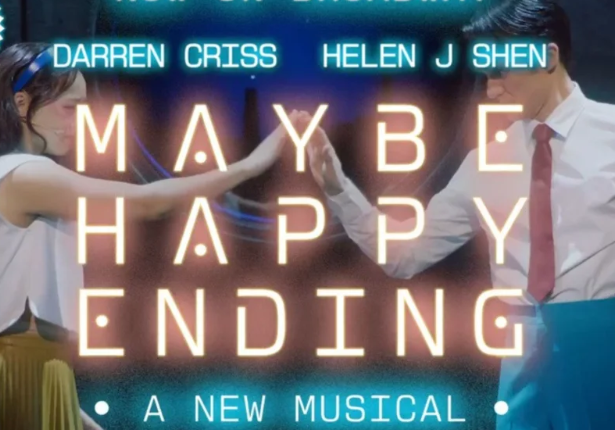

한국 창작 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 브로드웨이 버전 ‘메이비 해피엔딩’은 시상식을 휩쓸었다. 지난 6월 8일 라디오시티 뮤직홀에서 열린 시상식에서 ‘부에나 비스타 소셜클럽’, ‘죽어야 사는 여자’ 등 강력한 경쟁작을 제치고 뮤지컬 신작 부문 작품상을 받았다.

극본상(박천휴·윌 애런슨), 음악상(작곡 윌 애런슨, 작사 박천휴·윌 애런슨), 연출상(마이클 아던), 남우주연상(대런 크리스), 무대디자인상(데인 래프리·조지 리브) 등 주요 5개 부문도 함께 가져갔다.

뉴욕 한복판 타임스스퀘어 전광판에는 K팝 아이돌 생일을 축하하는 팬 광고가 하루 종일 돌아간다. 플러싱 한인타운의 식당들은 연일 미국 젊은이들로 붐빈다. 김치와 불고기는 ‘힙한 메뉴’로 자리 잡았다.

팝 사운드와 무대예술 그리고 팬덤의 힘이 뒤섞인 한국은 문화 공급자로 서 있었다. 문제는 얼마나 오래 버틸 수 있느냐다. 협업, 교류, 투자까지 이어지지 않으면 ‘K-붐’은 거품에 그칠 수도 있다.

‘한류 위기론’은 2000년대 초반부터 꾸준히 반복돼 왔지만 2020년대 들어 기생충·BTS·오징어게임 등 글로벌 성공으로 오히려 전성기를 맞았다.

케이팝 데몬 헌터스, 어쩌면 해피엔딩, 블랙핑크 로제의 빌보드 성과, 한강의 노벨문학상 수상 등 전방위적 성과가 이어지며 “한류는 더 이상 끝나지 않는다”는 자신감이 생겼다.

그러나 지금의 위기론은 과거와 달리 보다 구조적이고 실질적이다. 케데헌 사례처럼 판권과 수익이 미국 기업에 집중되는 ‘타문화 흡수’ 패턴이 시작됐고 아이돌 연습생 감소·외국인 멤버 갈등, 영화계·대중음악계·웹툰계 전반의 세대교체 실패, 코로나19 이후 ‘시장 쏠림’ 구조 붕괴가 동시에 진행되고 있다.

전성기 한류가 미국식 흡수전략과 산업 내부 취약성 앞에서 흔들릴 수 있다는 점에서 지금의 위기론은 근본적 경고 신호라는 것이다.

그럼에도 불구하고 성과가 남긴 의미를 폄하할 수는 없다. 뉴욕의 거리와 무대 위에서 한국 문화는 이미 하나의 일상으로 자리 잡았고 젊은 세대의 상상 속에 ‘한국’이라는 이름은 호기심과 동경의 대상이 됐다.

위기 신호와 별개로 한국이 세계 문화지형에서 독자적 좌표를 확보했다는 사실만은 분명하다.

과거 부모님 세대처럼 “북한이 아니라 남한에서 왔다”고 굳이 설명하지 않아도 되는 세대가 된 것이 얼마나 다행인가.

여성경제신문 김현우 기자 hyunoo9372@seoulmedia.co.kr