사전연명의료의향서 작성 300만 돌파

결정 시점 따라 의료비 최대 4배 차이

거부 가능 시기 확대·가족 인식 개선 등

웰다잉 문화 확산 위한 제도 정비 필요

연명의료를 받지 않겠다는 사전 의향서를 쓴 환자 A씨. 임종을 앞두고 의식을 잃었지만 그 뜻은 지켜지지 않았다. ‘우리 엄마 살려 달라’는 가족들의 요구 때문이었다. 자칫 소송에 휘말릴 수 있는 병원은 각종 치료를 이어갔다. 인공호흡기에만 의존한 일주일 뒤, A씨는 숨을 거뒀다.

사전연명의료의향서 작성자는 300만명을 넘어섰지만 현장에서는 환자 의사가 여전히 제도 속에서 무력화되고 있다. 일명 ‘존엄사법’이라 불리는 연명의료결정법이 시행된 지 7년 6개월. 가족 동의 절차와 임종기 한정 규정 때문에 자기결정권은 보장되지 못하고 불필요한 연명치료와 의료비 부담만 커지는 구조적 한계가 드러나고 있다.

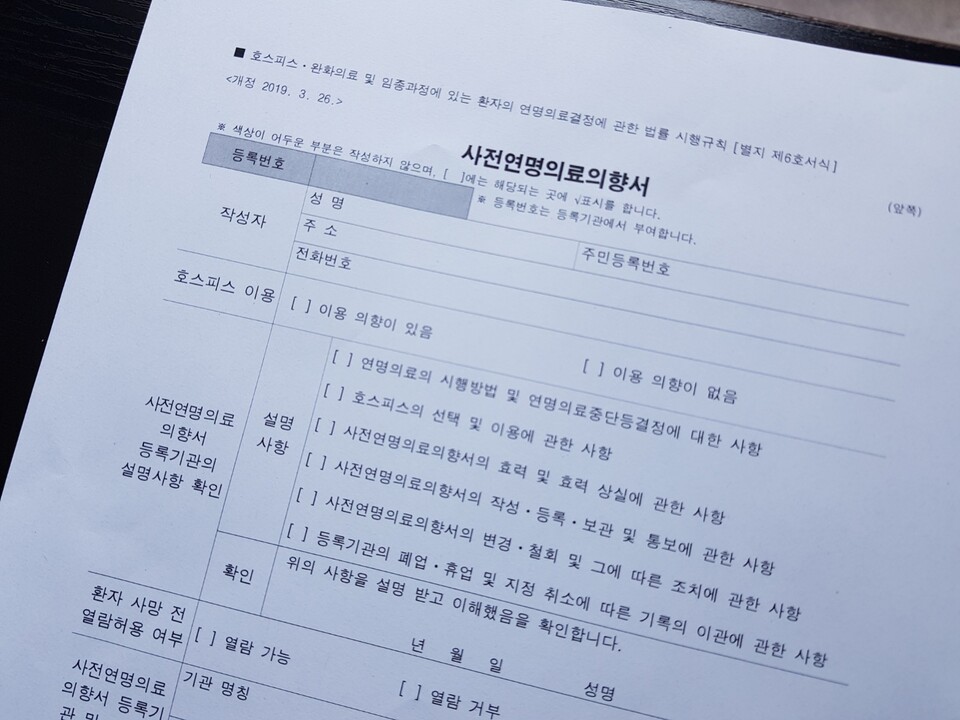

3일 국립연명의료관리기관 집계에 따르면 지난달 9일 기준 사전연명의료의향서를 작성한 사람은 300만3177명에 달한다. 참여 확대는 분명 성과지만 제도 적용이 임종 시점에만 국한돼 환자의 선택이 실제로는 지켜지지 못한다는 지적이다. 사전연명의료의향서는 자신의 임종에 대비해 연명의료와 호스피스에 대한 의향을 밝혀둔 문서다.

국민건강보험연구원의 2023년 사망자 분석은 이 문제를 수치로 보여준다. 사망 30일 이전에 연명의료 중단을 결정한 환자의 마지막 한 달 의료비는 평균 460만원으로 일반 사망자(910만원)의 절반에 그쳤다. 반면 사망 8일~30일 사이에 중단을 결정하면 의료비가 1800만원에 달해 일반 사망자의 두 배였다. 특히 환자 본인이 직접 의사를 밝힌 경우 생애 말기 의료비가 더 낮았다. 환자 자기결정권 보장이 사회적 비용을 줄이는 효과로 이어진다는 의미다.

하지만 현행 연명의료결정법은 임종 환자만 대상으로 해 말기 환자에게는 적용이 어렵다. 임종은 사망이 임박한 상태를 뜻하고 말기는 수개월 내 사망이 예상되는 상태다. 의사 두 명이 임종기를 판정해야 중단할 수 있어 현장 혼란이 크다. 특히 암 이외 질환에는 적용이 잘되지 않는다는 의료계 지적이 이어진다.

가족 변수도 큰 제약이다. 사전 의향서가 작성돼 있어도 가족의 반대가 있으면 병원은 법적 분쟁을 우려해 환자 뜻을 따르지 못하는 사례가 많다. 환자의 자기결정권이 가족 합의 절차에 무력화되는 구조다.

의료기관윤리위원회 설치율도 낮다. 위원회는 연명의료 유보·중단의 심의와 자문을 담당하지만 지난달 기준 상급종합병원은 100%, 종합병원은 67.9%, 요양병원은 12.7%에 불과하다. 임종 환자가 집중되는 요양병원에서 제도가 작동하지 않는 이유로 지적된다.

결국 제도 개선 없이는 300만 건의 서명도 공허해질 수 있다는 우려도 나온다. 원혜영 웰다잉문화운동 공동대표는 여성경제신문과 통화에서 “연명의료 제도가 제대로 작동하기 위한 세 가지 핵심 과제가 있다”며 “임종기로 한정된 적용 범위를 말기까지 확대하고 인공영양·수분 공급도 중단할 수 있도록 하며 무엇보다 환자 본인의 결정이 가족 반대에 무력화되지 않도록 법적으로 확실히 보장해야 한다”고 말했다.

그는 “사전연명의료의향서는 성인이면 본인 의사만으로 작성할 수 있고 가족 동의까지 받아야 하는 건 아니다”라며 “다만 등록만 해두고 끝낼 게 아니라 가족 간 충분한 대화와 이해 과정을 거쳐야 한다”고 말했다.

또 한국 사회의 특수성에 대해서는 “우리는 아직 초고령사회 초입 단계라 제도와 문화가 성숙하지 않다. 다른 선진국들은 더 빨리, 오랫동안 고령화 과정을 겪었다. 그러면서 자연스럽게 (웰다잉) 토대가 구축된 것 같다”며 “또 한국은 현대 의학이 발달하면서 죽음까지 막아줄 수 있다는 과도한 믿음이 남아 있다”고 했다. 이어 “법적 장치도 필요하지만 왜 이런 선택이 필요한지 가족과 공유하는 문화적 노력이 병행돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “미국·유럽은 수십 년간 ‘집에서 죽기 운동’을 통해 병원 사망률을 60~70%에서 30%대로 낮춘 경험이 있다”며 “우리도 품위 있는 죽음을 준비할 수 있는 문화를 만들어야 한다”고 덧붙였다.

여성경제신문 김정수 기자 essence@seoulmedia.co.kr