[윤마디의 유니폼]

성직자의 일

신의 나라를 보여주고

신의 제단을 닦는 일

11월 중순의 화요일 아침. 높은 하늘 햇살이 따스하게 퍼지는 미도스지 대로를 걸어 북어당으로 향했다.

북어당. 오사카 쓰무라별원은 정토진종 본원사파의 별원으로, 키타 미도 사원이라고도 불린다. 이곳은 에도시대 조선통신사 일행의 숙소로 사용됐던 역사가 있다. 1655년에 800명의 사절단이 머물렀는데 당시 경내 면적이 약 2000평이었다고 하고, 이 지역 이름인 미도스지의 유래에도 관련이 있다고 하니 역사적으로 오사카에서 위엄을 떨쳐온 건물이라고 할 수 있다.

이런 역사적 무게를 품은 북어당이 자리한 미도스지는 오늘날 오사카의 번화가로 변모했다. 오사카에서도 땅값이 가장 비싼 지역으로 그중에서도 가장 비싼 땅은 평당 6억6000만원이라고 한다. (2019년 기준) W 호텔에서 나와 큰길을 산책하는 동안 지나치는 루이비통, 구찌, 에르메스, 까르띠에, 롤렉스···. 어젯밤 보랏빛으로 화려했던 일루미네이션은 아무것도 아니라는 듯 거리를 가득 메운 은행나무 행렬이 은행잎으로 아침 햇살을 수천수만 개의 방향으로 부숴내고 있었다.

길의 코너에 다다라 마주한 넓고 새하얀 돌계단. 시야를 꽉 채운 높은 계단을 올라 대문 안으로 들어갔을 때 깨끗한 광장이 펼쳐졌다. 그곳에서 또다시 넓은 대계단을 오르고, 계단참을 지나 한 번 더 올라가서야 본당이 나왔다.

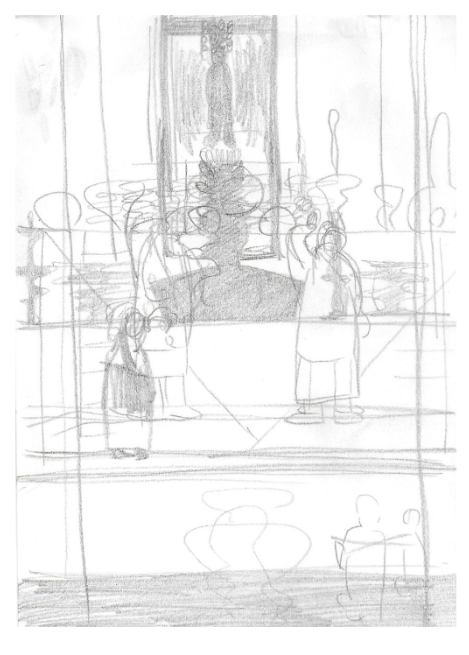

본당 내부는 높은 층고에 넓고 어둑한 사각형 홀. 무거운 황금빛이 공기를 채우고 그사이를 검정 선들이 정교하게 재단한다. 중심에 우뚝 선 웅장한 무대, 그 한 가운데 심은 검은 부처상에 쏟아져 내리는 황금 폭포. 이곳이 북어당에서 그리는 부처님 나라인가.

문득, 작년 가을 영주 부석사를 방문했을 때가 떠올랐다. 당시 문화 해설사 선생님이 곧 투어 시작하니 기다리라고 하셔서 기다렸는데, 돌연 단체 예약이 취소되고 나의 자유시간이 얼마 안 남게 되자 난처해진 선생님이 나를 마루에 앉혀서 해설집 파일을 펼쳐 부석사 속성 과외를 해주셨다.

불교의 숫자 상징을 중심으로 부석사 건축을 설명하시며 몇 가지 중요한 숫자를 말씀해 주셨는데 3, 5, 108이 기억에 남는다. 우리가 앉아 있던 회전문이 부석사 입구로 부처님의 나라, 극락정토가 시작되고 경내 가장 깊은 곳, 부처님을 모시고 있는 무량수전까지는 108번뇌를 상징하는 108개의 계단을 올라야 한다. 그 길은 상중하 3개의 기단이 3번, 총 9개의 기단을 오르는 길이고 전각마다 3칸, 5칸의 크기 조건이 다르다고. 그런 설계도를 보면서 불교의 건축이란 숫자의 상징을 이용해 상상 속 부처님 나라를 현실에 지어 올리는 것이라고 생각했다.

부석사를 보러 영주까지 가서는 막상 무량수전은 가보지도 못하고 입구에서 15분 앉았다가 왔지만, 연세 지긋한 할아버지 선생님과 마루에 앉아 부석사를 상상으로 여행했던 그 여행이 우습고도 즐거운 기억으로 남아있다. 주차장에서 부석사로 가던 길에 있던 사과밭과 푸르렀던 은행나무 길만 생각난다.

아무튼 ‘한국의 산사와는 참 다른 곳이네’ ‘내가 몰라서 그렇지 여기에도 다 그런 상징이 있겠지’ 하며 본당에 들어가 끄트머리 자리에 앉았다. 거대한 홀에 들어오니, 마치 황금빛 바다에 빠진 듯한 느낌이 들었다. 천장의 황금 샹들리에, 황금 기둥, 정교한 나무 창살 문양을 바라보다가 친구 어깨에 기대어 까무룩 잠이 들었다.

잠에서 깼을 때 한 승려가 눈에 들어왔다. 청중석보다 한 단 높은 무대에서 제단을 닦고 있었다. 여기 승려들은 화려한 승복에 머리도 보통 사람들처럼 길러서 빗질도 하고 왁스도 바른다. 무대에서 일하던 승려도 20대 중반쯤 됐을까, 덥수룩한 머리에 검은색 뿔테 안경을 쓴 모습이 한국의 회색 승복에 삭발한 스님과는 너무나 대조적인 모습이었다. 그의 모습은 속세를 떠난 출가자나 영의 삶을 사는 성직자라기보다는 이곳이 직장인, 일터에서 일하는 직원 같다는 인상을 주었다.

조용한 법당에서 제단 위 제기를 들어 구석구석 먼지를 닦는 승려의 모습을 보며 성직자의 일에 대해 생각해 보았다. 성직자는 하늘과 땅 중간에 서 있다. 신의 가호 아래, 중생 앞에서 한 단 위에 서서 이쪽저쪽에 말을 전하는 일을 한다. 신의 편에서 신의 뜻을 인간의 말로 풀어내고, 동시에 인간의 기도를 하늘에 올린다. 사랑으로 쌓은 신의 나라로 중생을 가르쳐 인도한다.

그러나 중력이 작용하는 현실 세계에서는 부처님 발 아래에도 먼지가 쌓인다. 스님은 제단의 먼지를 걸레질하고, 신도들 오는 길을 아침저녁으로 비질하고, 불사에는 벽돌 나르고 시멘트 바르고, 그리고 이 계절 산사의 스님은 텃밭에서 채소 뽑아 겨울 음식 준비하고, 땔감을 위해 장작을 팬다.

성직자의 삶이 사명과 소명만으로 살아지지 않는구나. 신의 나라 역시 집안일로 지탱되는 걸 보면. 걱정 근심 없고 풍요로운 상상의 나라와 죽음이라는 절벽 앞에 선 인간 세상을 촘촘하게 잇는 일이 바로 쓸고 닦는 일인 것이다. 중생의 일상에 신의 나라를 들이게 하려면 해도 해도 끝이 안 나는, 하루 종일 해도 티도 안 나는 신의 나라 집안일을 성직자가 해주어야 한다.

하늘과 땅 사이, 모순과 이격의 공간을 성직자의 손길이 소리 없이 메운다. 신성과 세속을 잇는 일은 성직자가 몸으로 하는 일. 정직한 몸의 일이라고 생각했다.