중노위 "노조법상 사용자 아니란 이유로~"

행정법원 "사용자로 봐야" 해석과 충돌

CJ측에 단체교섭 나서라는 주문은 일치

노란봉투법 없는 상황서 노란봉투 판결

화물연대 파업이 잠잠해지니 택배업계 내에서 잠복해 있던 노사갈등이 수면 위로 떠올랐다. 하청업체 노조의 단체교섭 요구에 불응해온 CJ대한통운이 중앙노동위원회를 상대로 제기한 소송에서 법원이 노조법 해석을 뒤집는 판결을 내리면서다.

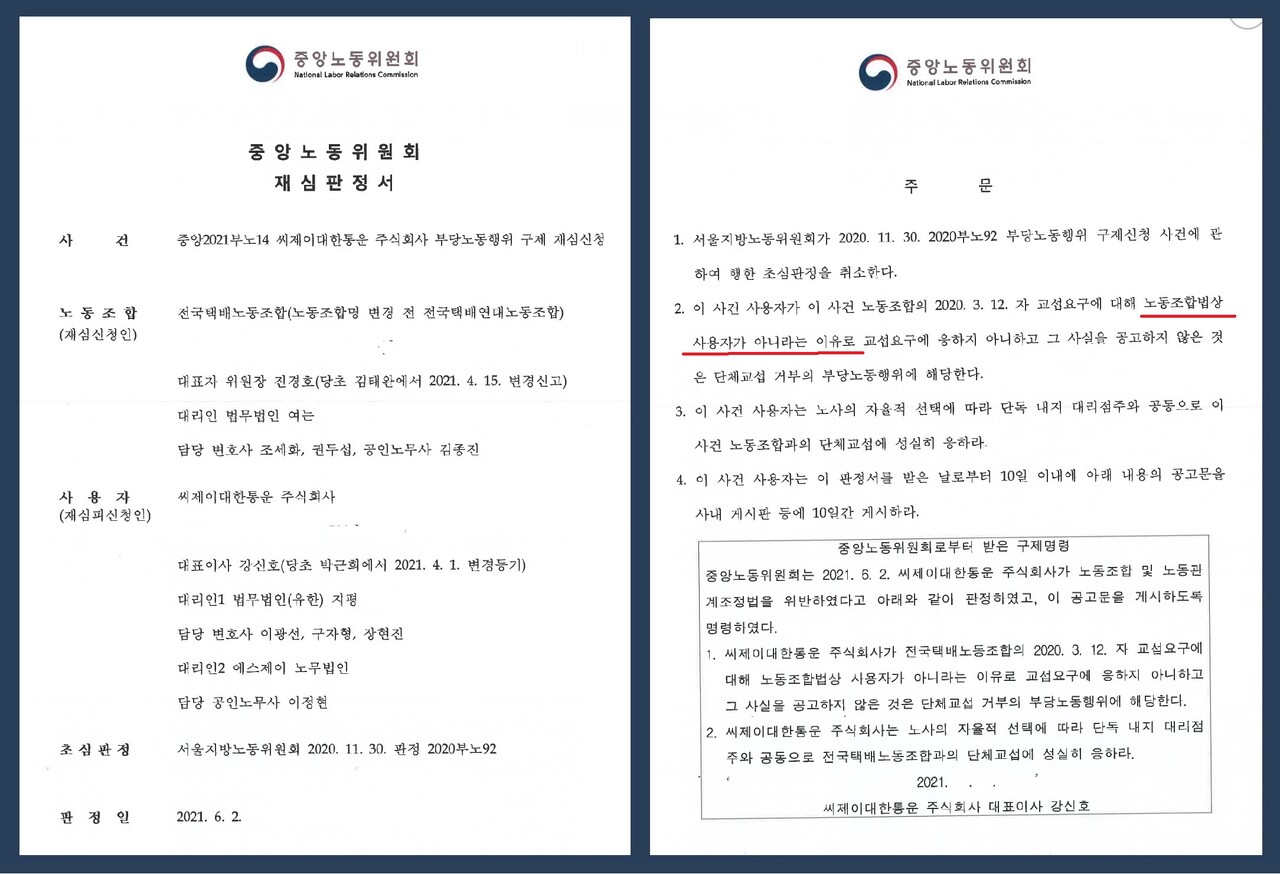

16일 여성경제신문이 중앙노동위원회로부터 입수한 판정문에 따르면, 중노위는 지난 2021년 6월 2일 CJ대한통운과 하청업체 소속 택배기사가 노동조합 및 노동관계법상 고용관계가 아닌 것으로 명시한 것으로 확인됐다.

중노위 고위 관계자는 본지에 "서류상 판정 일자는 6월 2일로 돼 있지만, 판정문은 내부 위원들이 한 달간 논의 끝에 7월 넘어 완성된 것"이라며 "최종 판정문에는 CJ대한통운이 노조법상 사용자가 아니라는 해석이 포함됐다"고 설명했다.

본지가 실제 판정문을 열람한 결과, 중노위는 "노동조합법상 사용자가 아니라는 이유로~"라는 표현을 쓰면서 "CJ대한통운이 단체교섭을 거부한 것은 부당노동행위"라고 규정했다. 그러면서 "단독 또는 대리점주와 공동으로 교섭에 응하라"는 주문을 내렸다.

이후 CJ대한통운은 이러한 서울행정법원에 중노위를 상대로 하는 부당노동행위구제 재심 판정에 대한 취소 청구 행정소송을 제기했다. 그러나 지난 1월 12일 서울행정법원은 CJ대한통운의 부당노동행위를 인정(원고측 패소)하면서도, 노조법에 대해선 중노위와 충돌된 의견을 냈다.

서울행정법원은 "노동조합법은 근로자와 사용자 사이의 직접적인 근로계약 관계만 단체교섭과 단체협약 체결이 가능하다고 명시하고 있지 않다"고 해석했다. 이는 근로 계약이 존재하지 않는 택배대리점(하청) 소속 근로자까지 CJ대한통운(원청)과의 (간접적인) 고용 관계에 있는 근로자(피사용자)로 규정한 것이다.

'노란봉투법' 사실상 인정한 판결

전 산업에 미칠 여파 만만치 않아

대법원은 명시적·묵시적 근로계약 관계가 없는 경우에는 사용자성을 인정하지 않아왔지만, 이번 판결에 따르면 그동안 하청 노조의 단체교섭 요구를 거부해온 모든 기업이 하청과의 교섭에 나서야 하는 형편이 됐다. CJ대한통운은 "1심 판결문이 송부되는 대로 면밀하게 검토한 뒤 항소할 계획"이라고 밝혔다.

결국 대법원까지 갈 것으로 보이는 이번 소송은 단순히 택배업계 내 원청과 하청 간의 단체교섭권 문제를 넘어 산업계 전반에 영향을 미치는 재판이다. 재계에선 "원청의 사용자성을 확대하는 노란봉투법이 없는 상황에서 하급법원이 노란봉투법에 근거한 판결을 내린 것"이라는 비판이 일고 있다. 한국통합물류협회 택배사업자 위원회는 "택배 서비스 주체는 대리점 사장"이라며 "택배현장의 현실과 생태계가 전혀 반영되지 못한 판결"이라고 평가했다.

하도급법, 파견법 내용과 충돌

단체교섭 요구 파업 시 대혼란

법조계에서도 사법부가 그동안 '파견근로자 보호 등에 관한 법률'에 대한 해석을 느슨하게 해온 자업자득 아니겠느냐는 목소리가 나온다. 익명을 요구한 노동법 전공 한 교수는 "CJ대한통운과 택배노조의 관계는 파견법상 근로자로 볼 수 있느냐부터 따져볼 필요가 있다"며 "원청의 지휘명령을 받지 않아온 하청업체 근로자는 도급으로 규정돼 원청의 피사용자가 될 수 없다"고 말했다.

파견법 2조가 규정하는 근로자파견이란 "파견사업주가 근로자를 고용한 후 그 고용관계를 유지하면서 근로자파견계약의 내용에 따라 사용사업주의 지휘·명령을 받아 사용사업주를 위한 근로에 종사하게 하는 것"을 말하는데 이를 엄격하게 해석해야 한다는 얘기다.

택배 노동자들은 근로기준법상 노동자가 아니다. 하지만 노동조합법상 노동자로 인정되면서 '택배 위·수탁 계약'을 체결한 택배사 대리점과 단체교섭을 할 수 있다. 원청이 아닌 소속사와의 계약에서 근로기준법이 정하는 주 52시간 노동시간제를 비롯한 최저임금 등을 적용받을 수 있다는 얘기다.

문제는 이번 판결을 빌미로 하청노조의 원청에 대한 단체교섭 요구가 재현되면서 이들이 파업에 나서는 경우다. 택배업계 한 관계자는 "(민주노총 소속) 전국택배노동조합 주축으로 코로나19 기간에만 이재현 CJ그룹 회장을 겨냥한 총파업이 4차례 진행됐다"며 "재판부의 오락가락과 법령 미비에 따른 불법 파업으로 소비자가 매번 피해를 입는 악순환이 이어지고 있다"고 토로했다.