강원 “회생신청 의향을 채무 변제 거부 간주”

BNK “투자자 보호 위해 만기 연장 거부해”

국내 채권시장 혼란을 가중한 레고랜드 사태가 실은 BNK투자증권(BNK)의 무리한 부도처리에 기인한다는 주장이 제기됐다. 사태의 진원은 김진태 강원도지사의 회생신청 ‘의향’을 보증채무 변제거부 ‘결정’으로 간주한 데 있다. BNK는 강원도가 빌린 돈을 갚지 않겠다는 의사로 받아들인 것. 앞서 강원도가 만기 연장 의미로 선지급한 4개월 치 이자 납부에도 어음은 부도 처리됐다.

계약서상 ‘기한이익 상실’ 조항이 있었는지에 대한 논쟁이 핵심 쟁점이다. 이 조항이 있다면 회생신청 ‘의향’에도 BNK의 부도처리는 적법하지만, 만약 없다면 행위에 근거가 없는 ‘과잉 방어’가 된다.

18일 조동근 명지대 경제학과 교수는 여성경제신문에 “김 지사의 회생신청 계획은 방만한 지방정부의 보증채무 부담행위에 대한 일종의 경고였다”며 “문제는 채권단 주관사인 BNK투자증권이 강원중도개발공사(GJC)에 대한 회생신청 의향을, 보증채무 변제거부로 간주하고 부도처리 하면서 사태가 커졌다”라고 지적했다.

실제 김 지사는 빚을 갚지 않겠다는 의사를 밝힌 바 없다. 회생신청을 실제 행하지도 않았다. 더구나 이미 만기 한 달 전인 8월 26일 4개월 치 이자를 BNK에 선입금한 상황이었다. 한 달 후 다가올 만기(9월 29일)를 넉 달 만큼 연장(2023년 1월 29일)해 놓았다.

이후 김 지사는 만기 하루 전인 9월 28일 회생신청 ‘계획’을 발표했다. 그러나 BNK는 다음 날 선취 이자에도 해당 자산유동화기업어음(ABCP)을 채무불이행 처리했다.

자금경색 주범으로 지목된 김 지사는 지난달 21일 이미 납부한 선취이자 만기일인 2023년 1월 29일까지 예산을 편성해 전액 상환하겠다고 밝혔다. 이후, 김 지사는 기획재정부와 협의해 12월 15일까지 보증채무 전액(2050억원)을 상환하기로 했다.

강원도청 투자유치과 관계자는 본지에 “4개월분 이자를 BNK가 받아 갖고 있는 상황에서 ABCP가 디폴트 처리됐고 중도개발공사도 부도를 맞았다”며 “이자를 냈으니 당연히 만기 연장 의사를 받아들였다고 인지했다”고 해명했다.

그러나 BNK 측은 달랐다. BNK 관계자는 “만기 연장에 있어 이자 선납은 충분조건이 아닌 필요조건이다”라며 “선이자를 납부한 것은 확인했지만 연장에 대한 합의는 하지 않았다. 은행업계 관행이다”라고 선을 그었다.

‘기한이익 상실’ 항목 계약서상 있었나

김진태發? 고강도 긴축에 의한 자금경색

BNK의 ABCP 부도 처리에 대해 계약서상 ‘기한이익 상실’ 항목 여부가 있었는지도 관심이 모아지고 있다. 기한이익 상실이란 채권자가 채무자에 대한 신뢰가 깨졌을 때 조기상환을 통보할 수 있는 조항이다. 차주에 대한 위험 요소가 발견됐을 때 해당 권리를 행사할 수 있지만 계약서상 없다면 행사할 수 없다.

조 교수는 “기한이익 상실 항목이 계약서에 있다면 회생 신청 예고든 계획이든 부도 처리 할 수 있다고 본다”라면서도 “그러나 회생 처리를 발동했다고 가정하고 부도 처리 한 것은 과잉 방어로 보인다”라고 지적했다.

이에 BNK 측은 “채권 계약 부분에 기한이익 상실 내용이 없을 수가 없다. 없으면 차주에 문제가 생겼을 때 조기상환을 청구할 수 없다”며 “투자자 안전 보호 장치이며 뻔히 사정이 안 좋은 회사에 대해 만기를 연장해 줄 필요가 없지 않나”라고 말했다. 그러나 BNK 측은 계약서 내용을 공유할 수는 없다고 했다.

한편 더불어민주당 측은 최근 촉발된 자금경색 책임을 김진태 강원도지사에게 돌리고 있다. ‘김진태發’ 이라는 표현은 이미 공공연해졌다.

이재명 더불어민주당 대표는 10월 26일 민주당 토론회에서 “이재명이 공무원들을 시켜서 (중도개발공사에) ‘지급하지 마라, 그냥 부도내자’고 결정하게 시켰으면 직권남용으로 바로 수사했을 것”이라며 “검찰, 경찰은 왜 김진태를 수사하지 않느냐”고 강하게 비판했다.

레고랜드 사태에 대한 형사 사건화까지도 거론하고 있다. 지난 14일 김종민 의원을 단장으로 내세운 금융위기사태 진상조사단이 강원도청을 방문해 관계자와 면담, 기자회견을 했다.

그러나 금융계에선 ‘김진태發 채권시장 위기’라는 낙인은 부당하다고 보는 시각도 만만치 않다. 이미 전세계적인 고강도 긴축 장기화, 시장 금리 상승에 따른 예고된 금융위기라고 주장했다.

오정근 전 고려대 교수는 “금융시장 경색의 근본적인 원인은 3高(고물가, 고금리, 고환율)에 따른 금융 비용 부담에 있다”며 “레고랜드 ABCP 회생 계획이 채권시장 자금경색을 심화시키는 하나의 계기는 됐을 수 있으나, 근본적인 원인은 아니다”라고 설명했다.

기준금리 인상은 시장금리 상승을 이끈다. 이는 채권가격 하락을 이끈다. 이는 외국인 투자자의 수익감소로 이어지고, 국내 자금 청산이 가속화되며 채권 수요는 감소한다. 기업이 조달할 수 있는 자금은 제한된다.

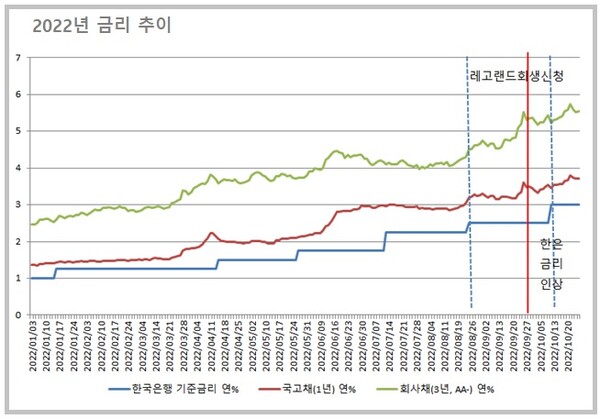

국고채 3년물 금리는 이미 9월 16일 4.6%까지 뛰어올랐다. 그러나 김진태 강원도지사가 회생 신청한 9월 28일 이후 안정세를 보였다. 오히려 한국은행이 10월 12일 '빅스텝'(기준금리 0.5%포인트 인상)을 단행한 이후 시장 금리가 요동쳤다.

연준 고강도 긴축 10년물 금리 1년간 3%p↑

“미 국채금리 1%p↑→23.7% 외인 자본유출”

연방준비제도(연준)의 공격적인 금리 인상은 미국 채권 금리를 상승시켰다. 연준은 사상 최악의 인플레이션으로 지난 11월까지 4연속 자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)을 단행했다.

이에 따라 미국 국채금리(10년물)는 지난 1년간 최대 3%포인트 상승했다. 지난 52주 동안 최소 1.335%~에서 4.338%까지 요동쳤다.

금융 전문가들은 미국 채권 금리 동향과 자본 유출이 크게 영향을 주고받는다고 보고 있다. 대외경제정책연구원에서 발간한 '국제금융시장 변동성 증대에 대응한 거시건정성정책 연구'(강태수 외 3인)에서는 “미국의 국채금리(10년 만기)는 신흥국으로의 자본 유입과 음(-)의 상관관계를 보였다”며 “미 국채금리가 1%포인트 상승하면 신흥국으로부터 전체 외국인 투자자금 중 23.7%가 유출된다”고 분석했다.