환율 절하, 물가상승과 외화유동성 압박 우려

이 총재 “미국에 기계적으로 따라가진 않아”

이창용 한국은행 총재가 “이번 50bp(bp=0.01%포인트) 금리인상 배경은 환율 때문만은 아니지만 9월 환율 상승이 주요 요인 중 하나였다”고 말했다.

12일 이 총재는 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의 직후 가진 기자간담회에서 빅스텝 인상 요인에 대해 이같이 밝혔다.

환율의 급격한 절하, 즉 원‧달러 환율의 상승(원화가치 하락)이 수입 물가를 치켜올려 결과적으로 소비자 물가 상승에 영향을 준다는 것이다. 지난 8월 금리인상 이후(0.25%포인트 인상)인 8월과 9월 소비자물가상승률은 각각 5.7%, 5.6%였다. 두 달 연속 5%대 고물가에서 떨어지지 않고 있다.

이 총재는 “물가상승률이 떨어지는 속도를 상당 기간 지속시킬 수 있는 위험이 커지면서 그에 대한 대응”이라며 “(환율) 평가절하 자체가 여러 경로를 통해 금융 안정에 영향을 미칠 수 있다”고 지적했다.

이어 “지금은 크게 나타나진 않지만 금리 차가 더 크게 벌어지면 외화 유출이 발생할 수 있고 마진 콜(자산가치 하락에 따른 추가증거금 증액 요구) 등이 외화유동성을 압박하는 등 국내 금융 시장으로 (영향이) 전이될 수 있다”고 금리인상 배경을 설명했다.

이날 이 총재는 달러 강세에 대한 지나친 위기의식 조장은 바람직하지 않다고 강조했다. 이 총재는 “미국을 제외한 다른 나라 환율이 어떻게 움직이는지, 국내 요인으로 움직이는지, 위안화 등 다른 화폐들과 동조돼서 움직이는지 국제적인 요인을 보고 판단하길 바란다”면서 “그런 비교 없이 1997년이나 2008년과 비교하는 건 과도한 위기의식을 조장할 수 있다”고 거듭 당부했다.

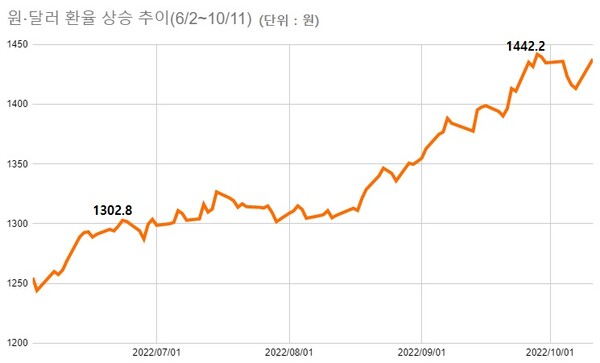

원‧달러 환율은 지난달 22일 미국 중앙은행인 연방준비제도의 3연속 자이언트스텝 직후 1400원 선을 넘어 9월 28일 1442.2원까지 올랐다. 금융위기 당시였던 2009년 3월 16일(고가기준 1488원) 이후 1440원선을 넘은 것은 처음이다.

연준의 매서운 금리인상에 기인한 강달러로 인해 원‧달러 환율이 가파르게 상승(원화가치 하락)한 것이다. 원‧달러 환율은 연준의 첫 번째 자이언트스텝(6월 16일) 이후, 6월 23일 1300원을 돌파했다.

이 총재는 11월 금리인상 폭에 대해서는 어느 때보다 말을 아꼈다. 앞으로 5% 수준 물가 오름세가 지속되면 금리인상 기조를 가져갈 수밖에 없다는 말이 전부였다. 국제적인 금융 상황이 매우 불확실하다는 것이다. 다만 금융당국은 5~6%대 고물가가 내년 1분기까지는 지속될 것으로 내다봤다.

이 총재는 “국제적인 금융시장 여건이 워낙 흔들리고 있기 때문에 11월 금리인상 폭은 어느 한 쪽으로 '힌트'를 드릴 수 없다”면서 “금통위원회는 향후 금리 인상 기조는 가져가되 인상폭은 11월 말 이전까지 벌어질 많은 요인들을 보고 결정하기로 했다”고 밝혔다. 연준의 연방공개시장위원회(FOMC)는 11월, 12월에 예정돼 있다.

금융통화위원회는 지난 7월 이후 한은 사상 두 번째 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 인상)을 단행했다. 높은 물가 오름세가 지속되는 가운데 환율 상승으로 인한 물가의 추가 상승 압력 우려 때문이다.

또 외환부문의 리스크가 증대되고 있는 만큼 정책 대응의 강도를 높일 필요가 있다고 인정했다. 이로서 한국의 정책금리는 종전의 연 2.5%에서 0.5%포인트 인상, 연 3.0%로 상향 조정됐다.