[민은미의 보석상자] (20)

쪽찐 머리로 평생을 산 나의 외할머니

'나'에겐 따뜻함과 포근함의 원천

외할머니의 필수품이던 사라진 금비녀

1915년에 태어나 1999년에 세상을 떠난 하경순 여사. 나의 외할머니다. 외할머니는 일제강점(强占) 하의 식민통치 시기에 태어나 해방과 6.25 전쟁, 산업화와 민주화 시대까지 사셨다. 굴곡지고, 소용돌이치는 우리나라 근-현대사를 살았다.

외할머니가 돌아가신 1999년에 나는 20대 후반의 사회 초년병 직장인이었다. 그때까지만 해도 외할머니는 ‘나’ 라는 사람에게 정서적으로 가장 큰 영향을 준 인물이었다. 따뜻함과 포근함의 원천이었기 때문이다.

학창시절 몸이 아플 때, 할머니가 만들어주신 김치볶음밥이나 청국장 찌개를 먹고 나면 아픔은 사라지고 기운이 번쩍 났다. 직장생활을 시작했을 때, 힘들고 지칠 때면 할머니 무르팍에 얼굴을 묻었다. 그러면 할머니는 말없이 내 등을 쓰담쓰담해 주시곤 하셨다.

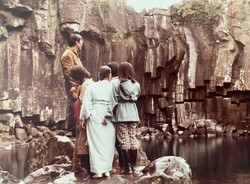

외할머니는 지금부터 무려 107년 전, 경남 합천의 한 시골 마을에서 4녀 3남 중 맏딸로 태어났다. 당시에는 7남매, 8남매가 흔하던 시절이었다고 한다. 여자 형제 넷 중 외할머니가 나머지 자매들과 다른 점이 하나 있었다. 바로 쪽찐 머리였다.

세월이 지나면서 자매들의 머리는 하나 둘씩 모두 짧게 자르고 파마한 스타일로 바뀌었다. 하지만 나의 할머니는 평생을 쪽찐 머리로 사셨다. 지금도 외할머니가 아침마다 긴 생머리를 가지런히 빗질하고 머릿기름을 발라 정돈해서 비녀로 쪽을 다듬던 모습이 눈에 선하다. 그런 할머니였던 만큼 필수품이 바로 비녀였다. 할머니의 분신이나 다름 없었다.

비녀

우리 선조(先祖)는 혼인한 여인의 경우, 치렁치렁한 머리를 곱게 빗어 둥글게 쪽찌었다. 비녀는 다듬어 틀어 올린 머리를 풀어지지 않게 고정하는 생활용품이자 외관을 장식해서 훌륭한 장신구 역할까지 했다. 일종의 '실용적 머리 장식품'이었던 셈이다.

비녀는 기혼녀만 꽂을 자격이 있었다. 다만 1년 중에서 모내기를 끝내고 풍년을 기원하는 명절인 단오날(음력 5월 5일)에 한해 처녀도 비녀를 찌를 수 있었고, 부인은 새 비녀를 꽂았다. 단오에 여자는 창포물에 머리를 감고 창포 뿌리를 깎아 비녀를 만들고, 여기에 붉은 글씨로 수(壽)자와 복(福)자를 새겨 양끝에 연지를 발라 머리에 꽂곤 했다.

비녀는 한자어로 잠(簪)이라 부른다. 비녀의 명칭은 잠두(簪頭, 비녀의 머리부분)의 모양에 따라 다르다. 봉황잠, 용잠, 원앙잠, 석류잠, 국화잠 등이 있다. 잠두의 장식은 대부분 길상을 상징하는 것으로 부귀와 다남, 장수의 기원을 담았다.

신분에 따라 비녀에도 차별이 있었다. 조선 시대에 봉황잠은 왕세자비만, 용잠은 왕비만 꽂았다. 재료에도 사실상 차별이 있어 금, 은, 옥으로 된 비녀는 상류층 여인을 상징하는 것이었다.

외할머니의 금비녀

내가 기억하는 할머니의 비녀는 드라마 사극에 나오는 비녀와는 다르다. 드라마에 나오는 비녀는 크고 긴 화려한 장식의 비녀가 많다. 그러나 할머니의 누런 비녀는 아무런 장식없이 작은 문양들이 조각으로 새겨져 있었다. 앞에서는 비녀가 보이지 않는, 길지 않은 크기였다. 나중에야 엄마에게 듣고 알게 된 사실이지만, 순금 10돈으로 된 24K, 순금 비녀였다고 한다.

낙상사고로 돌아가신 그날에도 금비녀는 할머니의 머리에 꽂혀 있었다. 하지만 외할머니의 금비녀는 지금 남아있지 않다. 사고를 수습하고 장례를 치르던 어수선한 상황에서 금비녀는 어느샌가 사라져 버렸다. 누군가 혼란을 틈타 순금으로 보이는 물건을 훔쳐간 것 같다.

지금은 쪽찐 머리를 하는 사람은 찾아보기 힘들다. 비녀는 박물관에서나 볼 수 있다. 그러나 외할머니가 돌아가셨던 7월말. 찌는 듯한 한여름 무더위가 찾아오면 외할머니가 너무 보고 싶다. 쪽머리에 분신이던 금비녀를 꽂은 외할머니의 단아한 자태가 이 순간에도 사무치게 그립다.

관련기사

- [민은미 더봄] 드라마 속 손석구 십자가 목걸이와 명품 시계, 어디 거더라?

- [민은미 더봄] 55년 만에 찾아낸 엄마의 결혼반지

- [민은미 더봄] 아이돌 지망생 아들 둔 엄마의 하루

- [민은미 더봄] 칸 영화제 이정재·탕웨이를 빛낸 소품은

- [민은미 더봄] 송강호가 거머쥔 칸 영화제 트로피를 장식한 보석

- [민은미 더봄] 여름에는 금을 못 끼고, 겨울에는 옥을 못 끼는 가락지 이야기

- [민은미 더봄] 55년 전 엄마의 혼수품이던 자개장롱 대이동 작전

- [민은미 더봄] 이상한 변호사, 우영우는 주얼리가 없다?

- [민은미 더봄] 모범생 스타일 중년들의 부작용

- [민은미 더봄] 금비녀, 금가락지는 사라지고 내게 남은 보물 하나