얼어붙은 소비심리가 최대 변수

금리인상 실물경제 타격 주지만

대선 이후로 미룰 수 없는 상황

올해 첫 금융통화위원회가 하루 앞(14일)으로 다가왔지만 기준금리 인상 시점을 두고 전문가간 전망이 엇갈리고 있다.

13일 한국은행과 금융권에 따르면, 3월 임기 만료를 앞둔 이주열 한은 총재가 1분기 내 기준금리 인상을 단행할 것이란 전망이 지배적이다. 그러나 그 시점이 1월 14일이 될지 대선을 앞둔 2월 24일이 될지에 대해선 의견이 분분하다.

먼저 금투업계부터 의견이 엇갈린다. 금융투자협회가 1월 금통위를 앞두고 채권·자산 운영역 100명을 대상으로 금통위 전망을 조사한 결과 60%에 가까운 57명이 기준금리 동결에 표를 던졌다. 반면 오는 3월 대선을 앞두고 기준금리 인상에 따른 정치적 부담이 커질 것을 감안, 금통위가 2월보다는 1월 인상을 선호할 것이란 관측도 나온다.

이주열 총재는 "금융경제 상황을 보고 기준금리 인상 시점을 판단해야 한다"는 원론적 입장을 내놓으면서도 1월 금리인상 가능성은 부인하지 않았다. 지난해 12월 통화정책방향 회의가 없었던 것을 감안할 때, 1월 금통위에서 금리인상 결정이 내려진다면 두달 연속 금리 인상을 단행하는 셈이다.

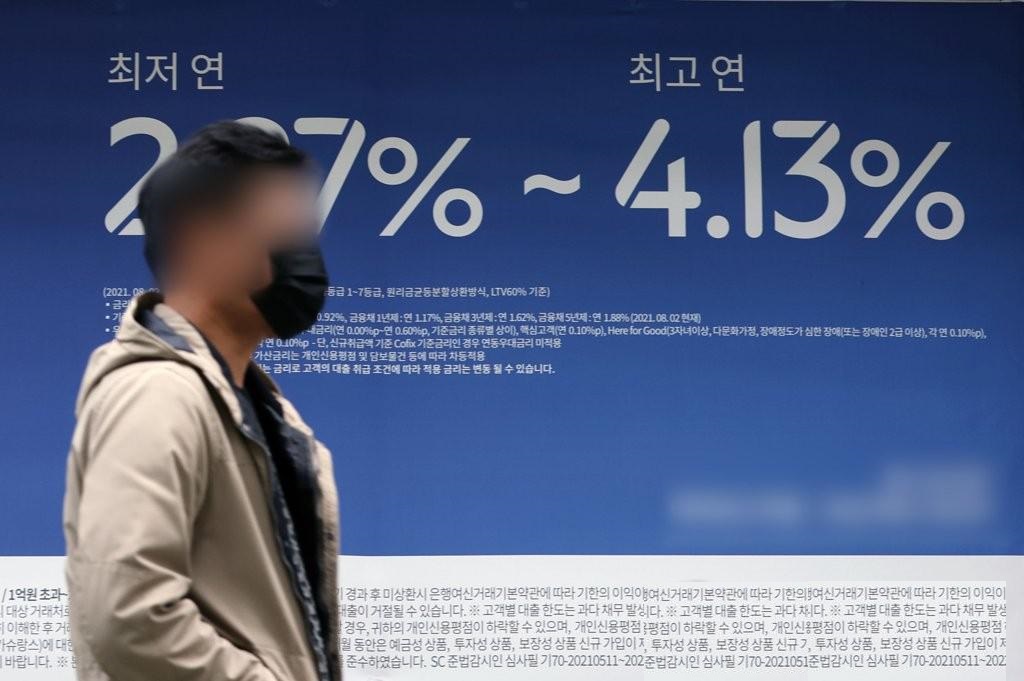

한은은 2020년 5월 0.5%까지 내렸던 기준금리를 지난해 8월과 11월 두차례에 걸쳐 0.25%포인트씩 인상해 1%까지 끌어올린 상태다. 경기가 회복세를 보이는 가운데 물가 상승세가 이어지고 있다는 점은 선제적 금리인상론에 힘을 보탠다. 또 미국이 인플레이션에 대응해 정책금리 인상을 서두를 것이란 점도 금리인상 가능성에 무게를 싣는다.

다만 내수 위축에 따른 경기 둔화 우려가 여전한 것은 기준금리 인상의 최대 걸림돌이다. 한은이 집계하는 12월 소비자심리지수(CCSI)는 103.9로 전월 대비 3.7포인트나 하락하며 4개월 만에 하락 전환했다.

결국 얼어붙은 소비심리에 기준금리 인상까지 겹치면 실물경제에 악영향을 미칠 수밖에 없다. 그럼에도 굳이 1월과 2월 중 하나를 고르라면 '매도 먼저 맞는게 낫다'는 분위기도 감도는 실정이다.

국회에서 연초부터 30조원대 추가경정예산이 논의중이란 점도 기준금리 상향을 부추기는 요인이다. 현재 여당은 2월 14일 대선후보 등록일 전에 추경을 처리한다는 계획이다.

이미선 하나금융투자 연구원은 "대선을 전후로 해 상당수준의 연속적인 추경이 현실화될 경우 이는 한국은행이 중립 기준금리를 2.00% 이상으로 상향시키는 재료가 될 것"이라고 말했다.